鈴木 将之|シニアエコノミスト

所属:経済部

研究・専門分野:マクロ経済

【略歴】

慶應義塾大学(商学部)卒業、慶應義塾大学大学院商学研究科後期博士課程単位取得退学。

国内シンクタンクを経て、2017年住友商事グローバルリサーチ入社。

メディア活動情報

2026年1月1日(木)

総合物流情報誌KAIUN『海運』2026年1月号P46-47に、当社シニアエコノミスト 鈴木 将之が寄稿しました。

◆【特集】海事産業・展望2026―外国為替市場―「円安・ドル高基調でも圧力は軽減」

2025年11月20日(木)

「景気とサイクル」景気循環学会40周年記念号第80号に、当社シニアエコノミスト 鈴木 将之が寄稿しました。

◆P.42 「日本経済と日本企業の設備投資循環」

2025年11月17日(月)

『Quick Knowledge 特設サイト』に、当社シニアエコノミスト 鈴木 将之のQuick月次調査・外為11月レビューが掲載されました。

◆「為替市場における高市トレードの注目点」

2025年8月13日(水)

日経QUICKニュース社の取材を受け、当社シニアエコノミスト 鈴木 将之のコメントが掲載されました。

◆「<NQN>☆乗用車の北米向け輸出価格、7月も大幅下落続く」

サイト内記事

2026年2月26日

調査レポート

2026年1月の消費者物価指数は前年同月比+1.5%となり、2022年3月以来となる2%割れになった。ただし、ここ十数年経験したことない身近なモノの物価上昇が、家計の痛みになっていることに変わりない。これまでの物価上昇を踏まえて、家計(消費者)は今後も高い物価上昇率が継続すると予想している。その一方で、企業は物価上昇を予想するものの、2%...

2026年2月24日

調査レポート

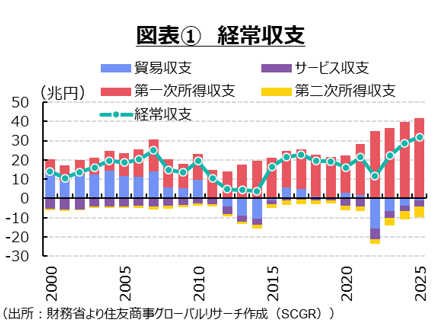

2025年の経常収支は31.9兆円の黒字となり、比較可能な1996年以降で過去最高を更新した。過去最高の更新は2年連続であり、日本企業・経済が海外で稼ぐ力が高まっている。ただし、実際の資金フローを伴わない再投資収益を除くと、黒字額(20.5兆円)はピークの2007年(23.1兆円)の9割弱にとどまっている。赤字額が2014年並みになったサ...

2026年2月12日

調査レポート

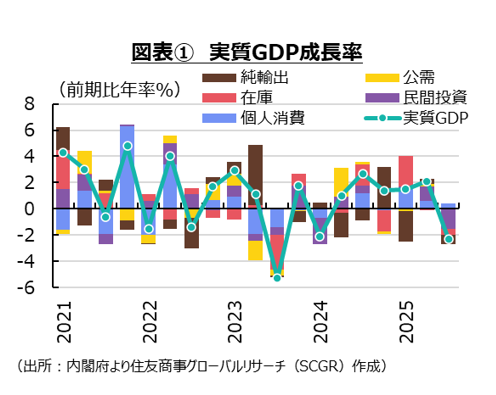

日本経済は、足踏みが一部に残る中で緩やかに回復してきた。2024年Q1以降、実質雇用者報酬の増加基調が継続していることも注目される。今後の日本経済は、緩やかに回復すると期待される。経済・物価の見通しの実現が確からしさを増せば、日本銀行は政策金利を引き上げるだろう。一方で、財政懸念に伴う金利上昇の悪影響が懸念される。その状況下では、対ドルの...

2026年2月12日

調査レポート

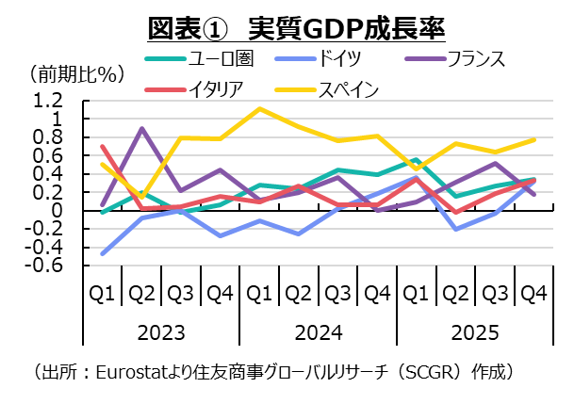

不確実性が高まる中でも、足元にかけてユーロ圏経済が緩やかに回復している。個人消費や設備投資など内需がけん引役になっており、輸出は減少している。また、供給面では生産がコロナ禍前から水準を低下させており、回復の兆しが見えていない。2026年になってから米国の欧州に対する姿勢が一段と厳しくなり、不確実性が高まる中で、欧州では脱米国依存が課題にな...

2026年2月10日

調査レポート

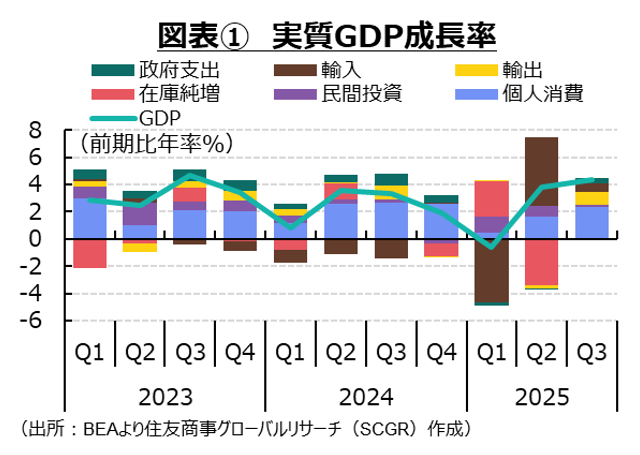

米国経済は、堅調に推移している。米国政治は引き続き先行き不透明感が強い。引き続き貿易・関税が懸案である上、南米などの地政学リスクも高まった。外交に加えて、内政でも課題が山積しており、米国がリスクの発生源になっている。先行きの米国経済は緩やかな成長を続けると期待される。ただし、経済の堅調さを、政治の先行き不透明感が崩すリスクが高まっている。...

2026年1月28日

コラム

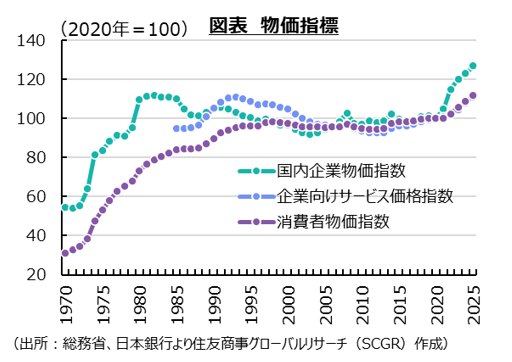

日本銀行によると、2025年の企業向けサービス価格指数は前年比+3.0%となった。2025年の企業向けサービス価格指数は2024年(+3.2%)に続き、2年連続で3%台の伸び率になった。3%台が続いたのは1989年(+4.5%)、1990年(+4.1%)、1991年(+3.0%)の3年連続以来のことだった。企業向けサービス価格はB to ...

2026年1月23日

コラム

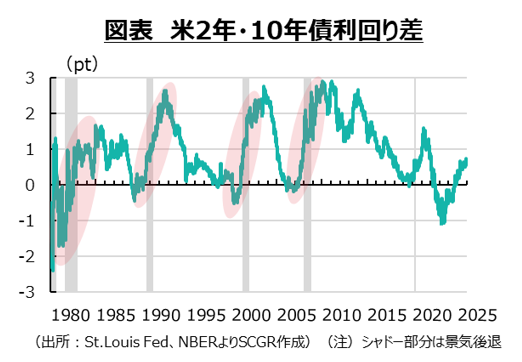

2022年ごろに景気後退のシグナルとして注目された米2年・10年債利回りの逆転は、2024年後半に解消された。過去を振り返ると、2年・10年債利回りの逆転後に景気後退が生じていていたため、米国経済が景気後退局面に突入することが警戒されていた。しかし、幸いにして、米国経済はこれまで景気後退に陥らずに緩やかに成長してきた。もちろん、この間平穏...

2026年1月21日

コラム

2026年も、FRBと政治の緊張感が継続している。パウエルFRB議長は1月11日、自身が司法省の刑事捜査を受けていると明らかにした。司法省は1月9日、大陪審への召喚状を送付していた。FRB本部改修を巡る議会証言に偽りがあったという疑いがかけてられている。

2026年1月19日

調査レポート

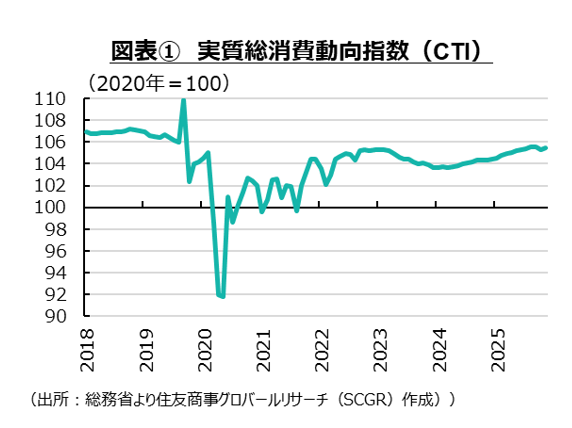

日本の個人消費が、思いのほか底堅く推移している。その底堅さに比べると、景気回復という実感には乏しい。潜在成長率の低さなどから景気が良くても悪くても、実感がないのかもしれない。米関税措置や地政学リスクの高まりも一因だろう。これまでの変化を踏まえると、コロナ禍後、最終需要としての個人消費が増加した一方で、国内生産やそれに伴う付加価値誘発額が同...

2026年1月13日

調査レポート

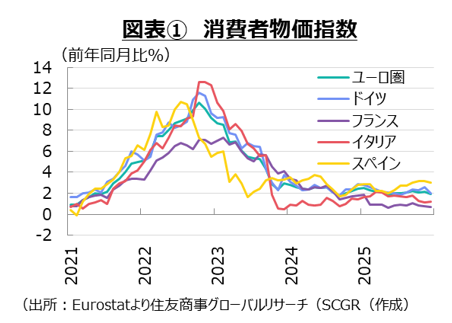

経済の体温に例えられる物価上昇率は、ECBの中期目標の2%前後で推移している。ユーロ圏経済が足元にかけて緩やかに成長していることがうかがえるものの、低迷する製造業、底堅いサービス業という構図が続いている。製造業の不調はコロナ禍前から見られ、景気の良し悪しではない構造変化が生じているようだ。南欧諸国では経済が堅調とはいえ、スペインのように観...

SCGRランキング

SCGRランキング

- 2026年2月20日(金)

『時事通信』に、当社チーフエコノミスト 本間 隆行のコメントが掲載されました。 - 2026年2月9日(月)

『時事通信』に、当社シニアアナリスト 鈴木 直美のコメントが掲載されました。 - 2026年2月7日(土)

『日本経済新聞』に、当社チーフエコノミスト 本間 隆行のコメントが掲載されました。 - 2026年1月31日(土)

『日本経済新聞』に、当社チーフエコノミスト 本間 隆行のコメントが掲載されました。 - 2026年1月21日(水)

『日経ヴェリタス』に、当社シニアアナリスト 鈴木 直美が寄稿しました。