2026年2月19日

調査レポート

2026年2月18日

コラム

2026年2月16日

調査レポート

2026年2月12日

調査レポート

2026年2月12日

調査レポート

2026年2月10日

調査レポート

2026年2月4日

コラム

2026年1月30日

社長コラム

2026年1月28日

コラム

2026年1月28日

調査レポート

2026年1月28日

コラム

2026年1月23日

コラム

2026年1月22日

コラム

2026年1月21日

コラム

2026年1月19日

調査レポート

レポート・コラム

レポート・コラム

SCGRランキング

SCGRランキング

- 2026年2月20日(金)

『時事通信』に、当社チーフエコノミスト 本間 隆行のコメントが掲載されました。 - 2026年2月9日(月)

『時事通信』に、当社シニアアナリスト 鈴木 直美のコメントが掲載されました。 - 2026年2月7日(土)

『日本経済新聞』に、当社チーフエコノミスト 本間 隆行のコメントが掲載されました。 - 2026年1月31日(土)

『日本経済新聞』に、当社チーフエコノミスト 本間 隆行のコメントが掲載されました。 - 2026年1月21日(水)

『日経ヴェリタス』に、当社シニアアナリスト 鈴木 直美が寄稿しました。

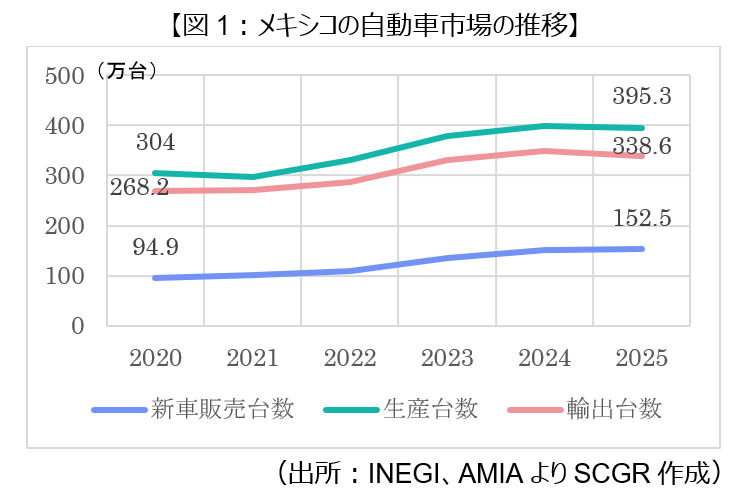

メキシコの自動車市場は、米中の貿易摩擦の中、大きな転換期にある。北米自由貿易圏協定(USMCA)の要石としての地位を維持しつつも、トランプ政権の強力な保護主義の影響を受け、中国メーカーの動向や、国際自動車メーカーの戦略の変化、自国の自動車産業の自立の中で、新しい立ち位置を模索している。

メキシコの自動車市場は、米中の貿易摩擦の中、大きな転換期にある。北米自由貿易圏協定(USMCA)の要石としての地位を維持しつつも、トランプ政権の強力な保護主義の影響を受け、中国メーカーの動向や、国際自動車メーカーの戦略の変化、自国の自動車産業の自立の中で、新しい立ち位置を模索している。  2026年1月、トカエフ大統領は大規模な憲法改正と統治体制改革の全体像を明らかにした。改正は憲法条文の約8割に及び、専門家の間では事実上の「新憲法制定」との評価も出ている。国民投票は3月に予定され、可決されれば7月に施行される見通しだ。

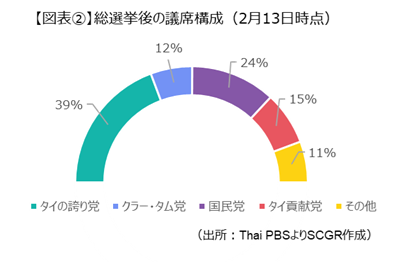

2026年1月、トカエフ大統領は大規模な憲法改正と統治体制改革の全体像を明らかにした。改正は憲法条文の約8割に及び、専門家の間では事実上の「新憲法制定」との評価も出ている。国民投票は3月に予定され、可決されれば7月に施行される見通しだ。  2月8日に実施されたタイの総選挙では、事前予想に反してアヌーティン首相率いるタイの誇り党が最多議席を獲得した。過去に憲法裁判所より解党・解職命令を下されたリベラル系の政党と異なり保守系政党とのこともあり、仮に同党が政権を樹立した場合は、過去に比べて政治的安定性が改善すると期待できる。一方、経済政策の面ではバラマキ的な景気刺激策が財政...

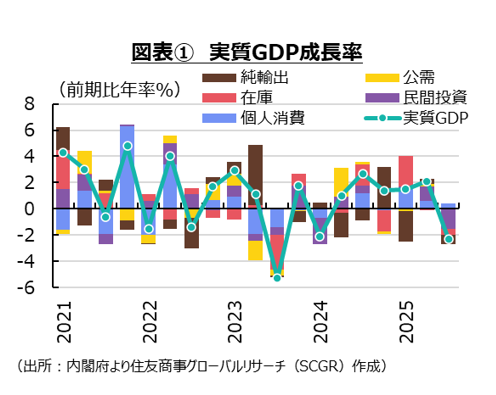

2月8日に実施されたタイの総選挙では、事前予想に反してアヌーティン首相率いるタイの誇り党が最多議席を獲得した。過去に憲法裁判所より解党・解職命令を下されたリベラル系の政党と異なり保守系政党とのこともあり、仮に同党が政権を樹立した場合は、過去に比べて政治的安定性が改善すると期待できる。一方、経済政策の面ではバラマキ的な景気刺激策が財政...  日本経済は、足踏みが一部に残る中で緩やかに回復してきた。2024年Q1以降、実質雇用者報酬の増加基調が継続していることも注目される。今後の日本経済は、緩やかに回復すると期待される。経済・物価の見通しの実現が確からしさを増せば、日本銀行は政策金利を引き上げるだろう。一方で、財政懸念に伴う金利上昇の悪影響が懸念される。その状況下では、対...

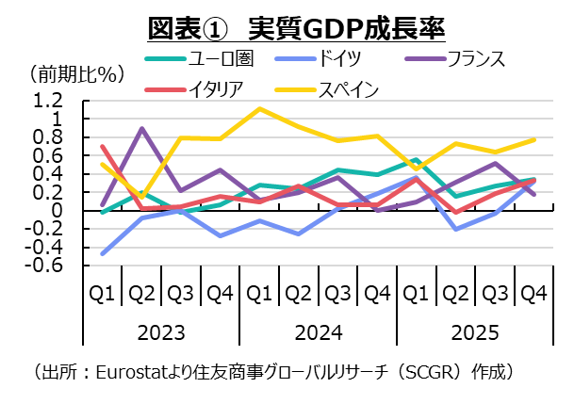

日本経済は、足踏みが一部に残る中で緩やかに回復してきた。2024年Q1以降、実質雇用者報酬の増加基調が継続していることも注目される。今後の日本経済は、緩やかに回復すると期待される。経済・物価の見通しの実現が確からしさを増せば、日本銀行は政策金利を引き上げるだろう。一方で、財政懸念に伴う金利上昇の悪影響が懸念される。その状況下では、対...  不確実性が高まる中でも、足元にかけてユーロ圏経済が緩やかに回復している。個人消費や設備投資など内需がけん引役になっており、輸出は減少している。また、供給面では生産がコロナ禍前から水準を低下させており、回復の兆しが見えていない。2026年になってから米国の欧州に対する姿勢が一段と厳しくなり、不確実性が高まる中で、欧州では脱米国依存が課...

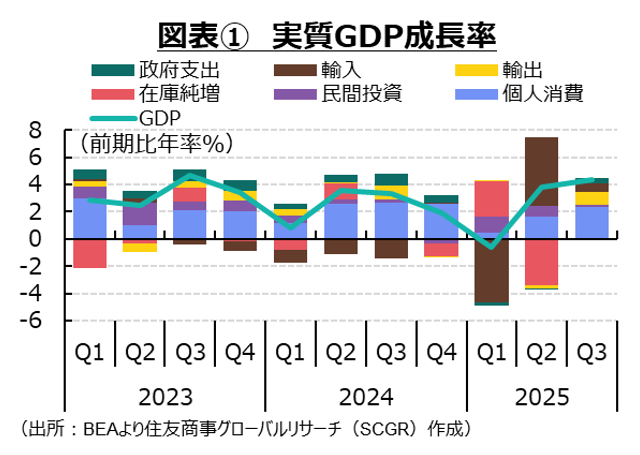

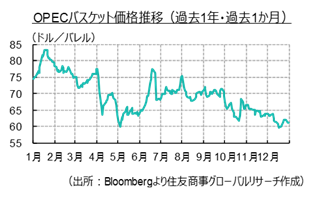

不確実性が高まる中でも、足元にかけてユーロ圏経済が緩やかに回復している。個人消費や設備投資など内需がけん引役になっており、輸出は減少している。また、供給面では生産がコロナ禍前から水準を低下させており、回復の兆しが見えていない。2026年になってから米国の欧州に対する姿勢が一段と厳しくなり、不確実性が高まる中で、欧州では脱米国依存が課...  米国経済は、堅調に推移している。米国政治は引き続き先行き不透明感が強い。引き続き貿易・関税が懸案である上、南米などの地政学リスクも高まった。外交に加えて、内政でも課題が山積しており、米国がリスクの発生源になっている。先行きの米国経済は緩やかな成長を続けると期待される。ただし、経済の堅調さを、政治の先行き不透明感が崩すリスクが高まって...

米国経済は、堅調に推移している。米国政治は引き続き先行き不透明感が強い。引き続き貿易・関税が懸案である上、南米などの地政学リスクも高まった。外交に加えて、内政でも課題が山積しており、米国がリスクの発生源になっている。先行きの米国経済は緩やかな成長を続けると期待される。ただし、経済の堅調さを、政治の先行き不透明感が崩すリスクが高まって...  2025年はアメリカのパリ協定脱退宣言など、気候変動対策の推進の観点で逆風となるイベントが多くありました。その一方で、11月に開催されたCOP30では、議長国ブラジルとパリ協定締約国が主要交渉議題の決定文書パッケージ「Global Mutirão(ムチラォ)決定」の採択や緩和(温室効果ガス排出の削減)、適応(気候変動影響の回避・軽減...

2025年はアメリカのパリ協定脱退宣言など、気候変動対策の推進の観点で逆風となるイベントが多くありました。その一方で、11月に開催されたCOP30では、議長国ブラジルとパリ協定締約国が主要交渉議題の決定文書パッケージ「Global Mutirão(ムチラォ)決定」の採択や緩和(温室効果ガス排出の削減)、適応(気候変動影響の回避・軽減...  前回のコラムで「依存からの覚醒」を取り上げて以降、「依存」について考えることが多くなりました。

日本に暮らすわたしたちにとって「あって当たり前」の存在である空気や水は、依存の対象であると同時に、グローバルで「なくてはならない」存在でもあります。

今回は、そのうちの「水」を取り上げてみたいと思います。

前回のコラムで「依存からの覚醒」を取り上げて以降、「依存」について考えることが多くなりました。

日本に暮らすわたしたちにとって「あって当たり前」の存在である空気や水は、依存の対象であると同時に、グローバルで「なくてはならない」存在でもあります。

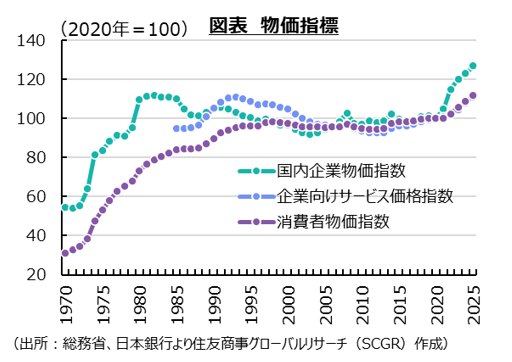

今回は、そのうちの「水」を取り上げてみたいと思います。  日本銀行によると、2025年の企業向けサービス価格指数は前年比+3.0%となった。2025年の企業向けサービス価格指数は2024年(+3.2%)に続き、2年連続で3%台の伸び率になった。3%台が続いたのは1989年(+4.5%)、1990年(+4.1%)、1991年(+3.0%)の3年連続以来のことだった。企業向けサービス価格はB ...

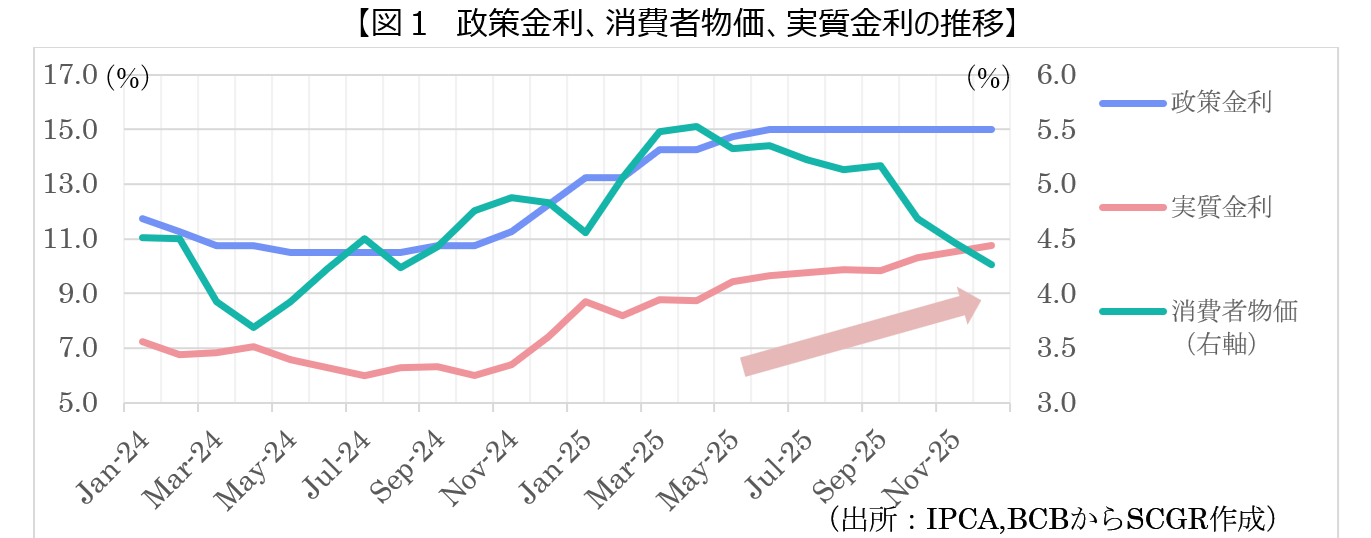

日本銀行によると、2025年の企業向けサービス価格指数は前年比+3.0%となった。2025年の企業向けサービス価格指数は2024年(+3.2%)に続き、2年連続で3%台の伸び率になった。3%台が続いたのは1989年(+4.5%)、1990年(+4.1%)、1991年(+3.0%)の3年連続以来のことだった。企業向けサービス価格はB ...  2026年1月現在、ブラジル経済は一つの巨大なパラドックスに直面している。インフレ率は一時の猛威を脱し、目標圏内へと着実に収束しつつある一方で、政策金利(SELIC)は依然として二桁台の15.00%という高水準に据え置かれている。この結果、名目金利からインフレ率を差し引いた「実質金利」は11%前後に達しており、世界でも突出して高い水...

2026年1月現在、ブラジル経済は一つの巨大なパラドックスに直面している。インフレ率は一時の猛威を脱し、目標圏内へと着実に収束しつつある一方で、政策金利(SELIC)は依然として二桁台の15.00%という高水準に据え置かれている。この結果、名目金利からインフレ率を差し引いた「実質金利」は11%前後に達しており、世界でも突出して高い水...  昨年夏のコラムでは、未来のメガトレンドを考える話をしました。今回は未来想定の締めくくりです。私自身が10年後の未来を考えるにあたり、今まで世間で想定したことが一体どれぐらい当たっているか、外れがあるかを感覚的に掴んでおきたいと思いました。10年前に現在をどう想定していたかを覗いてみようと思います。

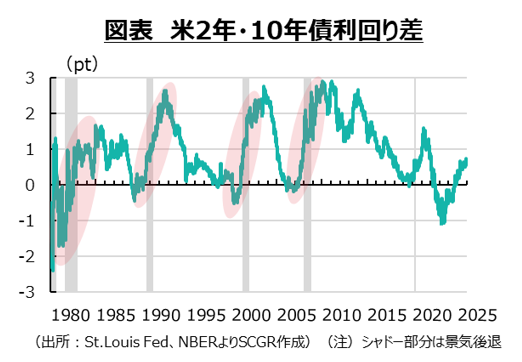

昨年夏のコラムでは、未来のメガトレンドを考える話をしました。今回は未来想定の締めくくりです。私自身が10年後の未来を考えるにあたり、今まで世間で想定したことが一体どれぐらい当たっているか、外れがあるかを感覚的に掴んでおきたいと思いました。10年前に現在をどう想定していたかを覗いてみようと思います。  2022年ごろに景気後退のシグナルとして注目された米2年・10年債利回りの逆転は、2024年後半に解消された。過去を振り返ると、2年・10年債利回りの逆転後に景気後退が生じていていたため、米国経済が景気後退局面に突入することが警戒されていた。しかし、幸いにして、米国経済はこれまで景気後退に陥らずに緩やかに成長してきた。もちろん、この...

2022年ごろに景気後退のシグナルとして注目された米2年・10年債利回りの逆転は、2024年後半に解消された。過去を振り返ると、2年・10年債利回りの逆転後に景気後退が生じていていたため、米国経済が景気後退局面に突入することが警戒されていた。しかし、幸いにして、米国経済はこれまで景気後退に陥らずに緩やかに成長してきた。もちろん、この...  本稿では、前回(昨年8月)のコラムに続けてAIの雇用への影響について考察したい。生成AIの急速な進化とともに「AIが仕事を奪う」という言説が再び勢いを増している。実際、米国では大規模なレイオフの理由として「AIによる代替」を公に挙げる企業も現れ、2025年にはAIに関連して約5万5,000人の雇用が失われたとの報告もある。また、先週...

本稿では、前回(昨年8月)のコラムに続けてAIの雇用への影響について考察したい。生成AIの急速な進化とともに「AIが仕事を奪う」という言説が再び勢いを増している。実際、米国では大規模なレイオフの理由として「AIによる代替」を公に挙げる企業も現れ、2025年にはAIに関連して約5万5,000人の雇用が失われたとの報告もある。また、先週...  2026年も、FRBと政治の緊張感が継続している。パウエルFRB議長は1月11日、自身が司法省の刑事捜査を受けていると明らかにした。司法省は1月9日、大陪審への召喚状を送付していた。FRB本部改修を巡る議会証言に偽りがあったという疑いがかけてられている。

2026年も、FRBと政治の緊張感が継続している。パウエルFRB議長は1月11日、自身が司法省の刑事捜査を受けていると明らかにした。司法省は1月9日、大陪審への召喚状を送付していた。FRB本部改修を巡る議会証言に偽りがあったという疑いがかけてられている。  Sumitomo Corporation Global Research Co., Ltd., as a think tank of Sumitomo Corporation Group, has decided to prepare and publish a publicly released version of the 20...

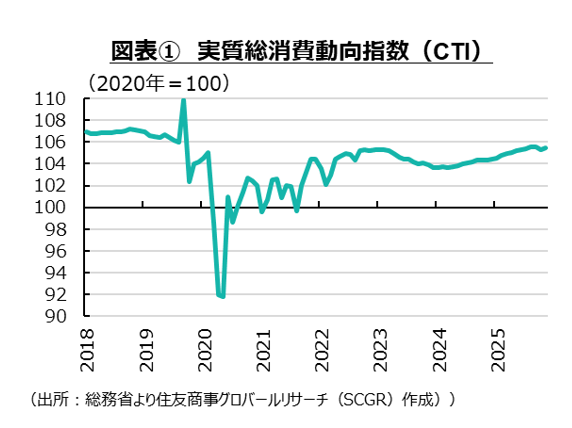

Sumitomo Corporation Global Research Co., Ltd., as a think tank of Sumitomo Corporation Group, has decided to prepare and publish a publicly released version of the 20...  日本の個人消費が、思いのほか底堅く推移している。その底堅さに比べると、景気回復という実感には乏しい。潜在成長率の低さなどから景気が良くても悪くても、実感がないのかもしれない。米関税措置や地政学リスクの高まりも一因だろう。これまでの変化を踏まえると、コロナ禍後、最終需要としての個人消費が増加した一方で、国内生産やそれに伴う付加価値誘発...

日本の個人消費が、思いのほか底堅く推移している。その底堅さに比べると、景気回復という実感には乏しい。潜在成長率の低さなどから景気が良くても悪くても、実感がないのかもしれない。米関税措置や地政学リスクの高まりも一因だろう。これまでの変化を踏まえると、コロナ禍後、最終需要としての個人消費が増加した一方で、国内生産やそれに伴う付加価値誘発...  12月28日、イラン通貨リアルの急落を直接の引き金として、首都テヘランの商店主らが物価高騰と通貨安に抗議し、市場を閉鎖するデモを実施した。抗議行動はその後、全国各地に波及し、学生を含む市民が街頭に集結した。参加者の中には体制批判のスローガンを掲げる者も多く、経済的不満が次第に政治体制への抗議へと発展している。

12月28日、イラン通貨リアルの急落を直接の引き金として、首都テヘランの商店主らが物価高騰と通貨安に抗議し、市場を閉鎖するデモを実施した。抗議行動はその後、全国各地に波及し、学生を含む市民が街頭に集結した。参加者の中には体制批判のスローガンを掲げる者も多く、経済的不満が次第に政治体制への抗議へと発展している。