2026年2月12日

調査レポート

2026年2月12日

調査レポート

2026年2月10日

調査レポート

2026年1月28日

調査レポート

2026年1月19日

調査レポート

2026年1月14日

調査レポート

2026年1月13日

調査レポート

2026年1月8日

調査レポート

2026年1月6日

調査レポート

2026年1月6日

調査レポート

2025年12月23日

調査レポート

2025年12月22日

調査レポート

2025年12月22日

調査レポート

レポート・コラム

レポート・コラム

SCGRランキング

SCGRランキング

- 2026年2月9日(月)

『時事通信』に、当社シニアアナリスト 鈴木 直美のコメントが掲載されました。 - 2026年2月7日(土)

『日本経済新聞』に、当社チーフエコノミスト 本間 隆行のコメントが掲載されました。 - 2026年1月31日(土)

『日本経済新聞』に、当社チーフエコノミスト 本間 隆行のコメントが掲載されました。 - 2026年1月21日(水)

『日経ヴェリタス』に、当社シニアアナリスト 鈴木 直美が寄稿しました。 - 2026年1月15日(木)

『朝日新聞デジタル』に、米州住友商事会社ワシントン事務所調査部長 渡辺 亮司のインタビュー記事が掲載されました。

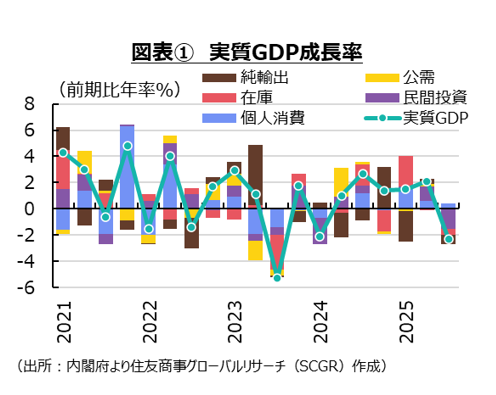

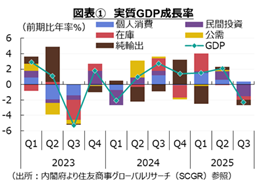

日本経済は、足踏みが一部に残る中で緩やかに回復してきた。2024年Q1以降、実質雇用者報酬の増加基調が継続していることも注目される。今後の日本経済は、緩やかに回復すると期待される。経済・物価の見通しの実現が確からしさを増せば、日本銀行は政策金利を引き上げるだろう。一方で、財政懸念に伴う金利上昇の悪影響が懸念される。その状況下では、対...

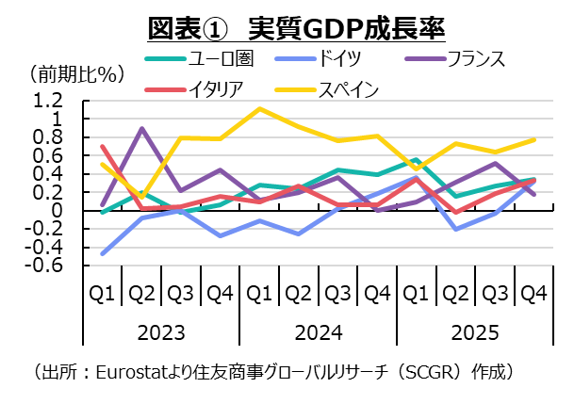

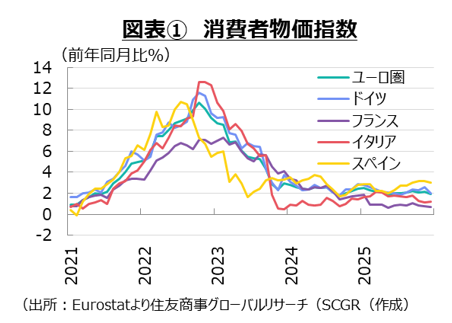

日本経済は、足踏みが一部に残る中で緩やかに回復してきた。2024年Q1以降、実質雇用者報酬の増加基調が継続していることも注目される。今後の日本経済は、緩やかに回復すると期待される。経済・物価の見通しの実現が確からしさを増せば、日本銀行は政策金利を引き上げるだろう。一方で、財政懸念に伴う金利上昇の悪影響が懸念される。その状況下では、対...  不確実性が高まる中でも、足元にかけてユーロ圏経済が緩やかに回復している。個人消費や設備投資など内需がけん引役になっており、輸出は減少している。また、供給面では生産がコロナ禍前から水準を低下させており、回復の兆しが見えていない。2026年になってから米国の欧州に対する姿勢が一段と厳しくなり、不確実性が高まる中で、欧州では脱米国依存が課...

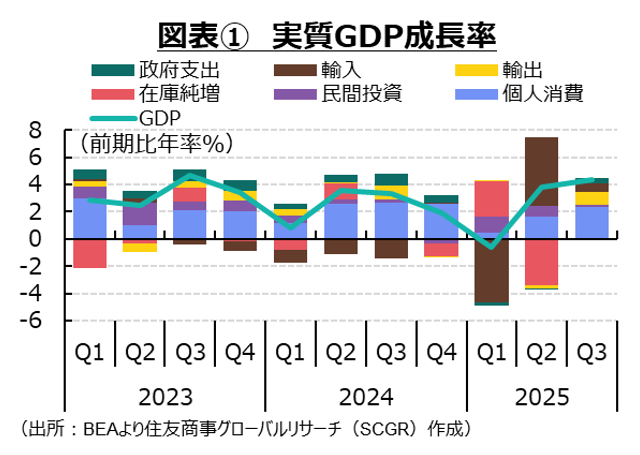

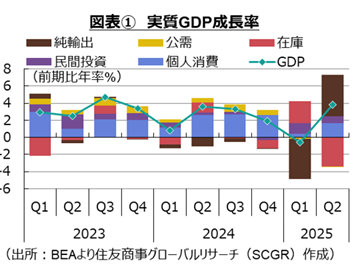

不確実性が高まる中でも、足元にかけてユーロ圏経済が緩やかに回復している。個人消費や設備投資など内需がけん引役になっており、輸出は減少している。また、供給面では生産がコロナ禍前から水準を低下させており、回復の兆しが見えていない。2026年になってから米国の欧州に対する姿勢が一段と厳しくなり、不確実性が高まる中で、欧州では脱米国依存が課...  米国経済は、堅調に推移している。米国政治は引き続き先行き不透明感が強い。引き続き貿易・関税が懸案である上、南米などの地政学リスクも高まった。外交に加えて、内政でも課題が山積しており、米国がリスクの発生源になっている。先行きの米国経済は緩やかな成長を続けると期待される。ただし、経済の堅調さを、政治の先行き不透明感が崩すリスクが高まって...

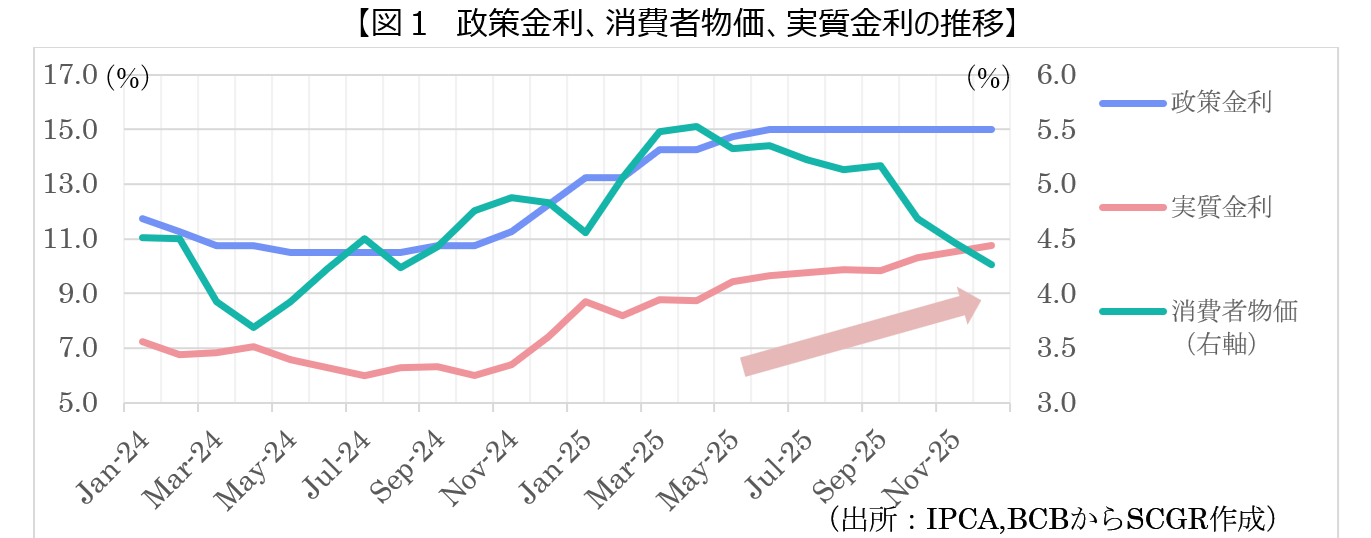

米国経済は、堅調に推移している。米国政治は引き続き先行き不透明感が強い。引き続き貿易・関税が懸案である上、南米などの地政学リスクも高まった。外交に加えて、内政でも課題が山積しており、米国がリスクの発生源になっている。先行きの米国経済は緩やかな成長を続けると期待される。ただし、経済の堅調さを、政治の先行き不透明感が崩すリスクが高まって...  2026年1月現在、ブラジル経済は一つの巨大なパラドックスに直面している。インフレ率は一時の猛威を脱し、目標圏内へと着実に収束しつつある一方で、政策金利(SELIC)は依然として二桁台の15.00%という高水準に据え置かれている。この結果、名目金利からインフレ率を差し引いた「実質金利」は11%前後に達しており、世界でも突出して高い水...

2026年1月現在、ブラジル経済は一つの巨大なパラドックスに直面している。インフレ率は一時の猛威を脱し、目標圏内へと着実に収束しつつある一方で、政策金利(SELIC)は依然として二桁台の15.00%という高水準に据え置かれている。この結果、名目金利からインフレ率を差し引いた「実質金利」は11%前後に達しており、世界でも突出して高い水...  Sumitomo Corporation Global Research Co., Ltd., as a think tank of Sumitomo Corporation Group, has decided to prepare and publish a publicly released version of the 20...

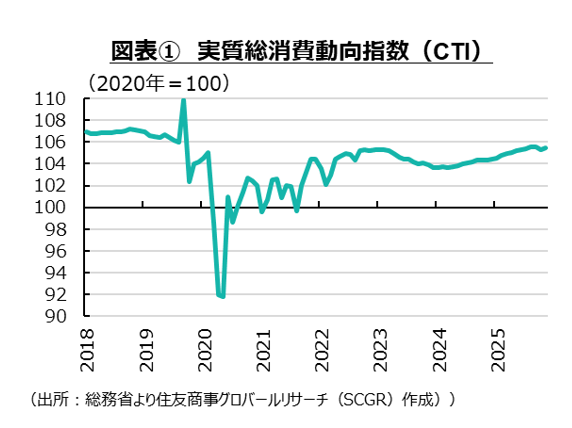

Sumitomo Corporation Global Research Co., Ltd., as a think tank of Sumitomo Corporation Group, has decided to prepare and publish a publicly released version of the 20...  日本の個人消費が、思いのほか底堅く推移している。その底堅さに比べると、景気回復という実感には乏しい。潜在成長率の低さなどから景気が良くても悪くても、実感がないのかもしれない。米関税措置や地政学リスクの高まりも一因だろう。これまでの変化を踏まえると、コロナ禍後、最終需要としての個人消費が増加した一方で、国内生産やそれに伴う付加価値誘発...

日本の個人消費が、思いのほか底堅く推移している。その底堅さに比べると、景気回復という実感には乏しい。潜在成長率の低さなどから景気が良くても悪くても、実感がないのかもしれない。米関税措置や地政学リスクの高まりも一因だろう。これまでの変化を踏まえると、コロナ禍後、最終需要としての個人消費が増加した一方で、国内生産やそれに伴う付加価値誘発...  12月28日、イラン通貨リアルの急落を直接の引き金として、首都テヘランの商店主らが物価高騰と通貨安に抗議し、市場を閉鎖するデモを実施した。抗議行動はその後、全国各地に波及し、学生を含む市民が街頭に集結した。参加者の中には体制批判のスローガンを掲げる者も多く、経済的不満が次第に政治体制への抗議へと発展している。

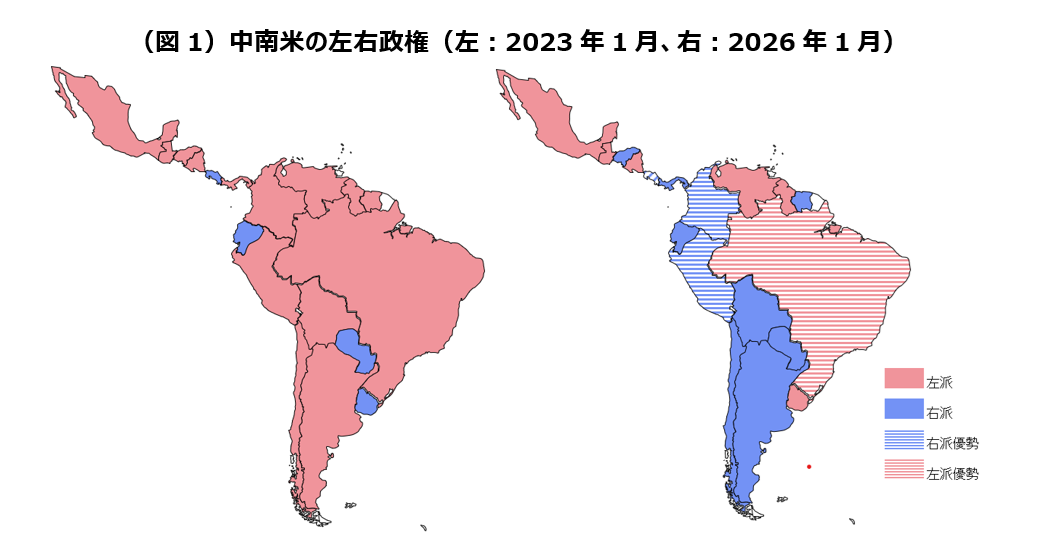

12月28日、イラン通貨リアルの急落を直接の引き金として、首都テヘランの商店主らが物価高騰と通貨安に抗議し、市場を閉鎖するデモを実施した。抗議行動はその後、全国各地に波及し、学生を含む市民が街頭に集結した。参加者の中には体制批判のスローガンを掲げる者も多く、経済的不満が次第に政治体制への抗議へと発展している。  中南米ではこれまで多くの国で左派政権が大勢を占めていたが、複数の国が右派政権へと移行し、2026年もこの動きが続くことが有力視される。中南米全体の右傾化が、鮮明になりつつある。政権移行による経済政策や、対米、対中関係についても大きく変化していくとみられ、地域全体の構造変化が起きつつある。

中南米ではこれまで多くの国で左派政権が大勢を占めていたが、複数の国が右派政権へと移行し、2026年もこの動きが続くことが有力視される。中南米全体の右傾化が、鮮明になりつつある。政権移行による経済政策や、対米、対中関係についても大きく変化していくとみられ、地域全体の構造変化が起きつつある。  経済の体温に例えられる物価上昇率は、ECBの中期目標の2%前後で推移している。ユーロ圏経済が足元にかけて緩やかに成長していることがうかがえるものの、低迷する製造業、底堅いサービス業という構図が続いている。製造業の不調はコロナ禍前から見られ、景気の良し悪しではない構造変化が生じているようだ。南欧諸国では経済が堅調とはいえ、スペインのよ...

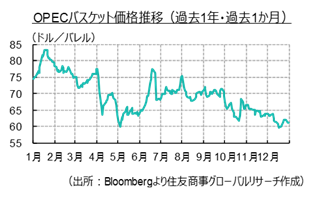

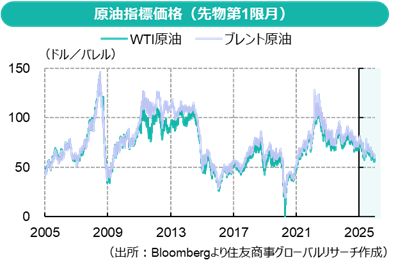

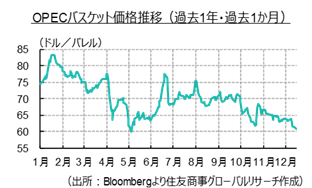

経済の体温に例えられる物価上昇率は、ECBの中期目標の2%前後で推移している。ユーロ圏経済が足元にかけて緩やかに成長していることがうかがえるものの、低迷する製造業、底堅いサービス業という構図が続いている。製造業の不調はコロナ禍前から見られ、景気の良し悪しではない構造変化が生じているようだ。南欧諸国では経済が堅調とはいえ、スペインのよ...  ●2025年:統計上は大幅供給過剰でも、原油指標価格は下げ渋り。市場の分断が進む

●余剰原油の多くは中国が戦略備蓄増強により吸収。安値で買い、高値で見送り、事実上の価格調整役に

●2026年:米国によるベネズエラへの介入は、主導権を取り戻す動きとも捉えられる

●原油市況は世界全体のバランスでは捉えきれず。資源へのアクセス争奪戦...

●2025年:統計上は大幅供給過剰でも、原油指標価格は下げ渋り。市場の分断が進む

●余剰原油の多くは中国が戦略備蓄増強により吸収。安値で買い、高値で見送り、事実上の価格調整役に

●2026年:米国によるベネズエラへの介入は、主導権を取り戻す動きとも捉えられる

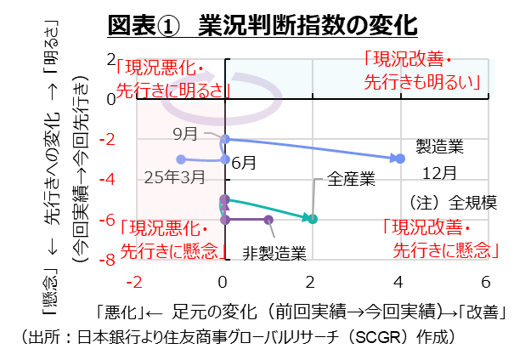

●原油市況は世界全体のバランスでは捉えきれず。資源へのアクセス争奪戦...  日本経済は、緩やかに回復している。特に、米国の関税措置の影響を受けつつも、大企業製造業の景況感が3四半期連続で改善するなど、製造業の足元の回復が目立った。先行きの日本経済を見通す上で、重要な米国の関税措置の影響について、集計された物価指数の見え方と、実体がやや異なるケースもある。2025年には、日本企業が一部関税負担をしたことは事実...

日本経済は、緩やかに回復している。特に、米国の関税措置の影響を受けつつも、大企業製造業の景況感が3四半期連続で改善するなど、製造業の足元の回復が目立った。先行きの日本経済を見通す上で、重要な米国の関税措置の影響について、集計された物価指数の見え方と、実体がやや異なるケースもある。2025年には、日本企業が一部関税負担をしたことは事実...  わが国でも物価上昇が長期化している。デフレ脱却・基調的なインフレを目指してきたので、政策はほぼ目的を達成したことになる。目標は成就された一方で、コストプッシュ型のインフレは目指してきたものと違うという主張もある。企業の賃上げ遅れとの指摘もあるが賃上げは一般的には年に一度の労使交渉を経て、もしくは賞与などによる調整を通じて実施されるよ...

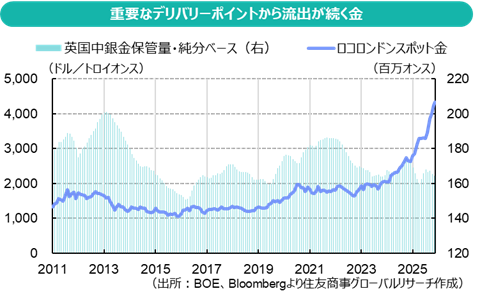

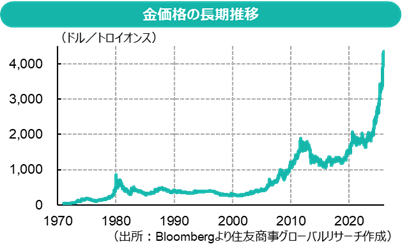

わが国でも物価上昇が長期化している。デフレ脱却・基調的なインフレを目指してきたので、政策はほぼ目的を達成したことになる。目標は成就された一方で、コストプッシュ型のインフレは目指してきたものと違うという主張もある。企業の賃上げ遅れとの指摘もあるが賃上げは一般的には年に一度の労使交渉を経て、もしくは賞与などによる調整を通じて実施されるよ...  2025年は、安全保障と気候変動が相場材料として混在したこともあって、商品の価格形成が一段と複雑化した1年だった。安全保障意識の高まりや社会不安を反映した動きとなったのは金。経済成長に向けて資本が求められたことを背景に、冷戦以降しばらくの間は国家間対立が緩和されたことでハードカレンシーの中では、価値貯蔵の性格が強い金よりも、資本その...

2025年は、安全保障と気候変動が相場材料として混在したこともあって、商品の価格形成が一段と複雑化した1年だった。安全保障意識の高まりや社会不安を反映した動きとなったのは金。経済成長に向けて資本が求められたことを背景に、冷戦以降しばらくの間は国家間対立が緩和されたことでハードカレンシーの中では、価値貯蔵の性格が強い金よりも、資本その...  12月14日、オーストラリア・シドニー近郊の有名な観光ビーチである「ボンダイ・ビーチ」で銃乱射事件が発生し、15人が死亡、40人以上が負傷した。標的となったのは、ユダヤ教の祝祭「ハヌカ」に関連する集まりで、当時、現場には多くのユダヤ系住民が集まっていた。容疑者は50歳の父親と24歳の息子で、父親は現場で警察に射殺され、息子は重体との...

12月14日、オーストラリア・シドニー近郊の有名な観光ビーチである「ボンダイ・ビーチ」で銃乱射事件が発生し、15人が死亡、40人以上が負傷した。標的となったのは、ユダヤ教の祝祭「ハヌカ」に関連する集まりで、当時、現場には多くのユダヤ系住民が集まっていた。容疑者は50歳の父親と24歳の息子で、父親は現場で警察に射殺され、息子は重体との...  ●2025年の日本経済は、足踏みが一部に残る中で緩やかに回復してきた。消費者物価上昇率は2022年4月から2025年11月まで44か月連続で2%超を推移しており、デフレ脱却宣言も間近に迫っているだろう。

●日本経済は、34年ぶりの人手不足の深刻化が賃上げ圧力として残る中で、2026年に緩やかな成長を続けると期待される。日銀は引き続...

●2025年の日本経済は、足踏みが一部に残る中で緩やかに回復してきた。消費者物価上昇率は2022年4月から2025年11月まで44か月連続で2%超を推移しており、デフレ脱却宣言も間近に迫っているだろう。

●日本経済は、34年ぶりの人手不足の深刻化が賃上げ圧力として残る中で、2026年に緩やかな成長を続けると期待される。日銀は引き続...  ●2025年の米国経済は、関税政策をはじめとして政治に翻弄されながらも、緩やかに成長してきた。関税措置の悪影響が懸念されてきた中で、経済は粘り強さを見せた。

●米国経済は2026年に緩やかに成長すると期待される。政治・社会が分断し、個人消費も「K字型」に分かれつつある中で、米国経済が2025年から繰り越された課題にどのように対処し...

●2025年の米国経済は、関税政策をはじめとして政治に翻弄されながらも、緩やかに成長してきた。関税措置の悪影響が懸念されてきた中で、経済は粘り強さを見せた。

●米国経済は2026年に緩やかに成長すると期待される。政治・社会が分断し、個人消費も「K字型」に分かれつつある中で、米国経済が2025年から繰り越された課題にどのように対処し...  住友商事グローバルリサーチ(株)は、住友商事㈱のシンクタンクとして「2026年 世界情勢・経済見通し」の対外公表版を作成し、公表することにしました。今回のタイトルは、「依存からの覚醒と世界秩序の再構築」です。 なお、この見通しは、当社としての見解を示すもので、住友商事(株)とは独立して作成しているものです。

住友商事グローバルリサーチ(株)は、住友商事㈱のシンクタンクとして「2026年 世界情勢・経済見通し」の対外公表版を作成し、公表することにしました。今回のタイトルは、「依存からの覚醒と世界秩序の再構築」です。 なお、この見通しは、当社としての見解を示すもので、住友商事(株)とは独立して作成しているものです。  ●既知の要因だけでは説明しきれない貴金属価格の高騰・リースレートの急変動

●金が新たに国際市場に出回りにくい要因が重なる

●中国は貴金属生産・輸入促進、輸出管理、人民元建て価格決定力強化などさまざまな取り組み

●市場の構造的変質が2026年も価格ボラティリティを高める要因に

●既知の要因だけでは説明しきれない貴金属価格の高騰・リースレートの急変動

●金が新たに国際市場に出回りにくい要因が重なる

●中国は貴金属生産・輸入促進、輸出管理、人民元建て価格決定力強化などさまざまな取り組み

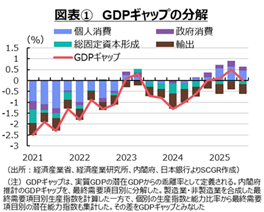

●市場の構造的変質が2026年も価格ボラティリティを高める要因に  ●2025年度補正予算(一般会計総額18.3兆円)が12月16日に成立した。この補正予算に、高市政権の財政拡大志向が反映されている中で、少なくとも2つの疑問が生じていた。それは、これほど大規模な財政支出が必要なのか、金利のある世界で財政拡大路線が持続可能なのかということだろう。

●足元の需要不足は小幅であり、その主因は必ずしも個人...

●2025年度補正予算(一般会計総額18.3兆円)が12月16日に成立した。この補正予算に、高市政権の財政拡大志向が反映されている中で、少なくとも2つの疑問が生じていた。それは、これほど大規模な財政支出が必要なのか、金利のある世界で財政拡大路線が持続可能なのかということだろう。

●足元の需要不足は小幅であり、その主因は必ずしも個人...