ベトナム出張報告:強力なリーダーシップの下、大胆な改革が進む

5月にベトナムに出張しました。ハノイとホーチミンに加え、中部の主要都市であるフエにも訪問しました。フエ近郊には、ベトナム戦争の激戦地で有名な場所であるクアンチというところで住友商事が新たに工業団地を開発しており、その現場も視察しました。

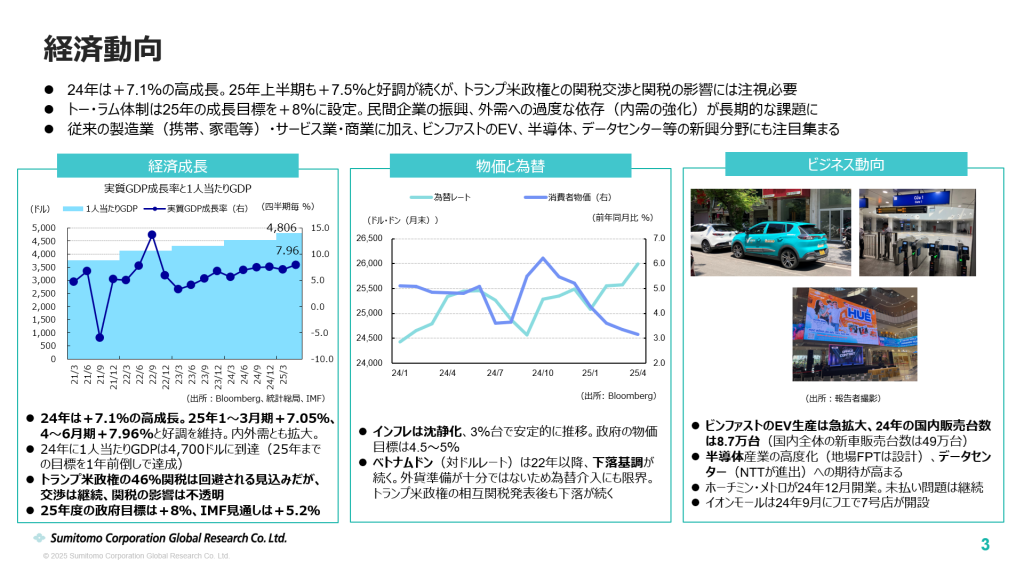

近年、ベトナムは7%を超える高成長を続けており(コロナ禍では一時的に停滞しましたが、それでもプラス成長を維持)、1人当たりGDPは2020年にフィリピンを抜き、2024年に4,700ドルに達しました(2025年までの目標を1年前倒しで達成)。ホーチミンのような大都市では7,600ドル程度に上り、消費市場としても新興国の中で屈指のレベルに躍進しています。

こうした購買力の向上に伴い、日系企業も質の高いサービスを提供するようになっています。たとえば最近、日本でも出店したと聞いている「Pizza 4P's(ピザフォーピース)」は、もともとベトナムで成功したチェーンです。私もコロナ前から訪れていますが、日本でも人気が出そうな洗練されたサービスでありながら、価格は現地の中間層にとっても手頃な水準です。

日本そのままのクオリティのAEON(イオン)や日系スーパーの進出状況を見ても、この10年ほどで本当に大きく変わったことを実感します。今回はフエのイオンにも初めて行きました。ハノイやホーチミンのような大都市であればもはや違和感はありませんが、中部の地方都市にも、これほど近代的で大規模なモールができたことは驚きでした。

一方、街並みに関しては、ハノイ中心部ですら古い建物がそのまま残されており、都市開発の難しさも垣間見えます。ただ、都市交通インフラの整備により、郊外では高層マンションの開発が進み、不動産市場も活況を呈しています。日系企業もチャンスを見出している分野の一つです。

都市交通インフラについては、ホーチミンでは昨年、日本の支援によって初の地下鉄が開業し、私も乗ってみました。ホームも車両も日本のものがそのまま再現されたような雰囲気で、開放感もあって快適でした。若者から高齢者まで幅広い層に利用されている様子が印象的でした。

交通状況を見ると、依然としてバイクが主流ですが、四輪車も大きく増えています。ただし、ベトナムの乗用車市場は、購買力のみならず交通インフラの限界もあり、年間50万台程度で頭打ちとなっています。このため外国企業も現地生産ではなかなか採算がとりにくいところです。

その中で目を引くのはEVの普及です。ベトナムで普及しているEV(電気自動車)はほぼすべてが国産車であり、国内最大財閥ビングループが設立した「ビンファスト」が年間約8万台を生産し、シェア1位となっています。街中では、その特徴的なカラーとデザインのEVを頻繁に見かけます。

アジアで国産EVをこのように生産する例は他になく、驚くべき発展です。とはいえ、現時点では採算がとれておらず、政府の優遇策を受けながら、赤字をビングループ本業の不動産開発などで補填しているのが実情です。

ビングループは、国策に貢献することで、不動産事業において当局から事実上の優遇措置を受けるなど、「政商」として巧みに立ち回っている面もあります。また、米国やインドなど海外にも生産拠点を設けており、アジアで中国のEVメーカーに対抗できる数少ない存在としても、今後の展開が注目されます。

最近注目されている新たなテーマでは、半導体やデータセンター分野への投資があります。5月初めに石破首相がベトナムを訪問した際にも、二国間協力の柱として取り上げられましたが、ベトナム政府や外国企業の取り組み姿勢は非常に積極的です。

半導体については、生産よりも設計分野に将来性があると見られており、人材育成を通じて日本との協力も期待されています。データセンターは膨大な電力需要が課題となりますが、市場規模、データローカリゼーション、人材面の優位性から、日系企業も具体的な検討を進めています。マレーシアやタイに次ぐ新たな投資先になるか注目されるところです。

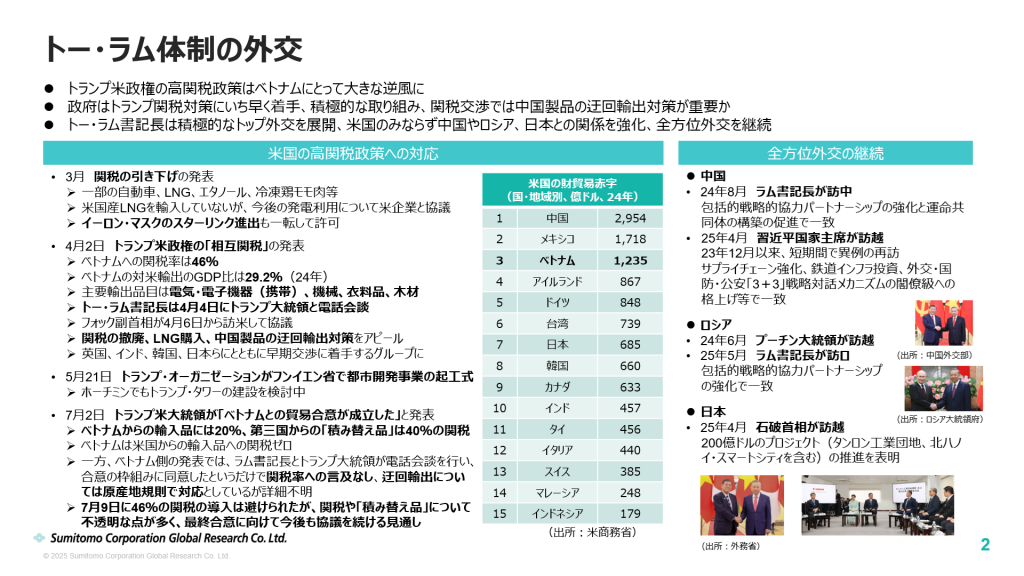

さてベトナムもまた、トランプ政権の嵐に巻き込まれています。巨額の対米貿易黒字が問題視され、当初は46%という、米中合意後はなんと中国を上回る水準の相互関税が課せられました。

7月2日、トランプ大統領は、ベトナム「ベトナムとの貿易合意が成立した」と発表し、ベトナムからの輸入品には20%、第三国からの「積み替え品」は40%の関税を課すと表明しました。

一方、ベトナム側の発表では、トー・ラム書記長とトランプ大統領が電話会談を行い、合意の枠組みに関する共同声明に同意したというだけで、関税率への言及はなく、迂回輸出については原産地規則で対応としているが詳細は分かっていません。46%の関税は避けられたが、最終合意に向けて今後も協議を続けるというのが実情のようです。

現地で情報収集したところ、多くの政府関係者や専門家が「中国(相互関税の税率は34%)よりは低い水準になるはずだ」「重要なのはベトナムの輸出や貿易赤字の金額ではなく、中国からの迂回輸出対策だ」と述べていました。今回の米国の発表は、そうした見立てにおおむね沿った結果だったと思われます。

従来、ベトナムは、輸出管理には一定の取り組みを見せていたものの、輸入管理は不十分で、不拡散や技術管理の観点からも問題視されてきました。今回のトランプ政権の「外圧」により、当局がようやく本格的に取り組み始めたという点では、米国にとってだけでなく、ベトナム自身や日本にとっても望ましい動きといえます。

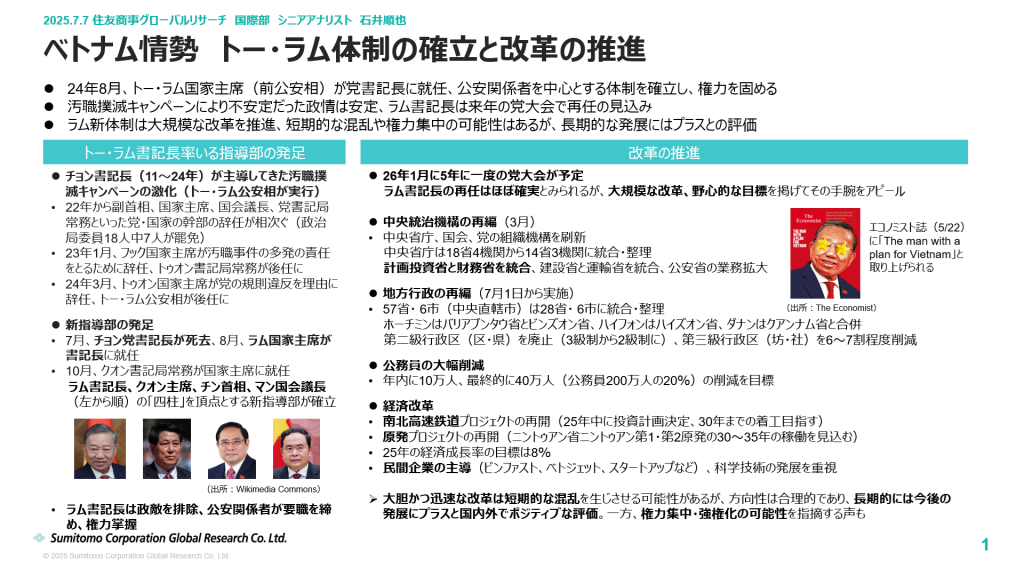

最後に、前述のトー・ラム党書記長は、公安出身の極めて強力なリーダーであり、ここ数年で次々と政敵を排除し、権力を確立してきました。省庁や地方政府の再編、高速鉄道、原子力開発など、数十年に一度とも言える大規模な改革を推進しています。トランプ大統領との直接交渉含め、外交の前面に立つ姿勢も目立ちます。

大胆な改革については、事業環境の改善にもつながり、日系企業もおおむね好意的に受け止めています。しかし短期的には混乱も生じ、一部では権力の集中や強権化を懸念する声も聞かれます。ベトナムでは2026年に5年に一度の党大会が開かれますが、ラム書記長が再任される可能性が高いとみられています。

今回の出張で、ベトナムの体制がかつてなく大きく変わろうとしていることを肌で感じましたが、この方向性はこれからも続くでしょう。チャンスとリスクの両面に目配りしながら、今後も注視していきたいと思います。

記事のご利用について:当記事は、住友商事グローバルリサーチ株式会社(以下、「当社」)が信頼できると判断した情報に基づいて作成しており、作成にあたっては細心の注意を払っておりますが、当社及び住友商事グループは、その情報の正確性、完全性、信頼性、安全性等において、いかなる保証もいたしません。当記事は、情報提供を目的として作成されたものであり、投資その他何らかの行動を勧誘するものではありません。また、当記事は筆者の見解に基づき作成されたものであり、当社及び住友商事グループの統一された見解ではありません。当記事の全部または一部を著作権法で認められる範囲を超えて無断で利用することはご遠慮ください。なお、当社は、予告なしに当記事の変更・削除等を行うことがあります。当サイト内の記事のご利用についての詳細は「サイトのご利用について」をご確認ください。

レポート・コラム

レポート・コラム

SCGRランキング

SCGRランキング

- 2025年11月20日(木)

「景気とサイクル」景気循環学会40周年記念号第80号に、当社シニアエコノミスト 鈴木 将之が寄稿しました。 - 2025年11月18日(火)

『日本経済新聞(電子版)』に、当社チーフエコノミスト 本間 隆行のコメントが掲載されました。 - 2025年11月17日(月)

『Quick Knowledge 特設サイト』に、当社シニアエコノミスト 鈴木 将之のQuick月次調査・外為11月レビューが掲載されました。 - 2025年11月13日(木)

『日経ヴェリタス』に、当社シニアエコノミスト 鈴木 将之のコメントが掲載されました。 - 2025年11月11日(火)

『週刊金融財政事情』2025年11月11日号に、当社チーフエコノミスト 本間 隆行が寄稿しました。