グラフでみる世界エネルギー情勢①

2025年07月31日

住友商事グローバルリサーチ 経済部

鈴木 直美

2025年7月29日作成

6月26日、エネルギー関連分野の専門会員組織である英Energy Instituteから「世界エネルギー統計レビュー(Statistical Review of World Energy)」2025年版(第74号)が発表されました。この資料は1952年から英BPが毎年公表してきたエネルギー基礎統計で、日本では長年「BP統計」として知られてきましたが、2023年からは英Energy Instituteに引き継がれ、今年で3年目になります。

歴史が長く、データも無料公開されているため、世界で広く活用されています。Excelシート約100枚にデータが詰め込まれており、多くの気づきが得られます。本コラムでは2回に分けて、その一部をご紹介したいと思います。

「コントラスト」から「複雑」へ

本資料は統計がメインですので、説明文はあまり多くありません。でも、2024年版(第73号)と読み比べると、この1年間の変化を感じとれます。2024年版(参照年は2023年)は、気候変動目標を踏まえて、「エネルギー移行は遅々とした進展だけども、化石燃料のピークが見えてきた先進国と、化石燃料需要が伸びている新興国のコントラスト」という切り口でした。それが、2025年版ではコントラストではなく「複雑・混沌」という表現が使われています。

エネルギー需要は、絶対量も伸び率も新興国が優勢となっています。昨今のインフレや国際市場のボラティリティの高さから、「経済性」が重視されるようになったのに加え、地政学的緊張が続くなかで「エネルギー安全保障」の重要性が増してきました。そして、エネルギー転換は「気候変動対応」だけでなく、「エネルギー自立」の意味合いを持つようになっています。再生可能エネルギー(再エネ)は伸び率こそ高いですが、絶対量としてはまだ相対的に小さく、間欠性への対応も必要です。そうした事情が混在している状況を、「複雑」と表現しているものと思われます。エネルギー需要は右肩上がりなので、化石燃料を含めたすべてのエネルギーの需要が同時に伸び、その結果として、排出量の増加も気温上昇も続いています。

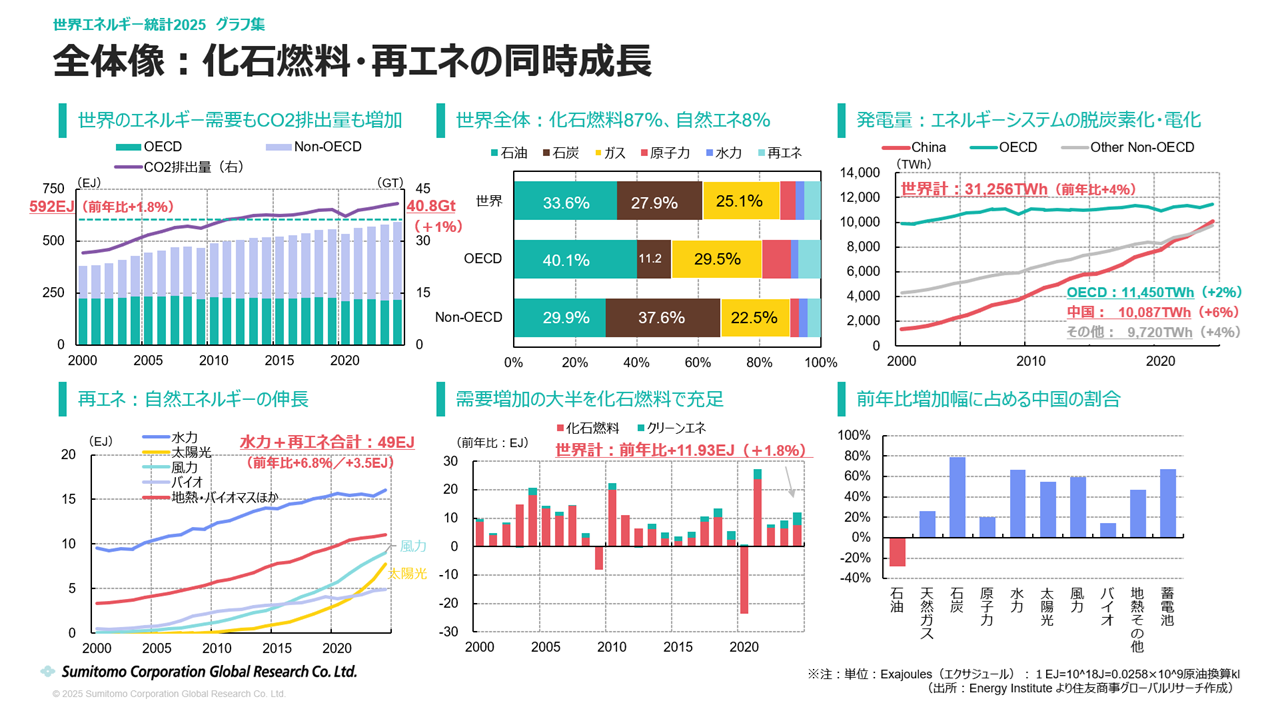

エネルギー需要もCO2排出量も右肩上がり

さて、統計を使って、まず全体的な趨勢(すうせい)を確認していきます。世界のエネルギー需要は新興国がけん引する形で右肩上がりです。Energy Instituteは2025年版から、エネルギー消費量の計測方法を国際機関でも使われる「総エネルギー供給(Total Energy Supply)」という指標に変更していますが、それによると、2024年の世界のエネルギー消費量は、前年比+1.8%の592.22EJ(エクサジュール:10の18乗ジュール、原油約2,580万キロリットルの熱量相当)。内訳は、OECD加盟国が217.81EJ(+1.8%)、非加盟国が374.41EJ(+2.6%)。両者が逆転したのは2008年のことですが、いまではOECD非加盟国が加盟国の約1.7倍となっています。 中国のエネルギー消費量は158.88EJと、世界の4分の1強を占め、米国+EU+日本の合計(160.3EJ)にほぼ匹敵します。一方、人口一人当たりエネルギー消費量でみると、中国は111.94GJ(ギガジュール)と、米国(265.85GJ)の半分以下。日本(132.81GJ)やドイツ(119.88GJ)に近く、インド(26.72GJ)の約4倍強に相当します。

エネルギー源別の消費量は石油、石炭、ガスの順で多く、化石燃料の合計で86.6%を占めます。この比率は、パリ協定締結前の10年間(2005~2014年)平均の89.6%よりは低いとはいえ、過去5年間、87%前後で推移しています。世界で電化が進展していますが、なかでも中国の伸びは凄まじく、中国の発電量は昨年1年で630TWh増えているのに対し、日本の発電量が年間1,000TWhくらいですので、中国は1年半で日本の1か国分近く増やしていることになります。

風力と太陽光を合計すると前年比+16%もの高い伸びとなり、絶対量では16.8EJと、水力の16.0EJを上回っていますが、それでも世界のエネルギー需要の増加分をカバーするにはほど遠く、その大半を化石燃料で賄っています。結果として、世界のCO2排出量は3年連続で過去最高記録を更新しています。

地域ごとに大きく異なるエネルギー事情

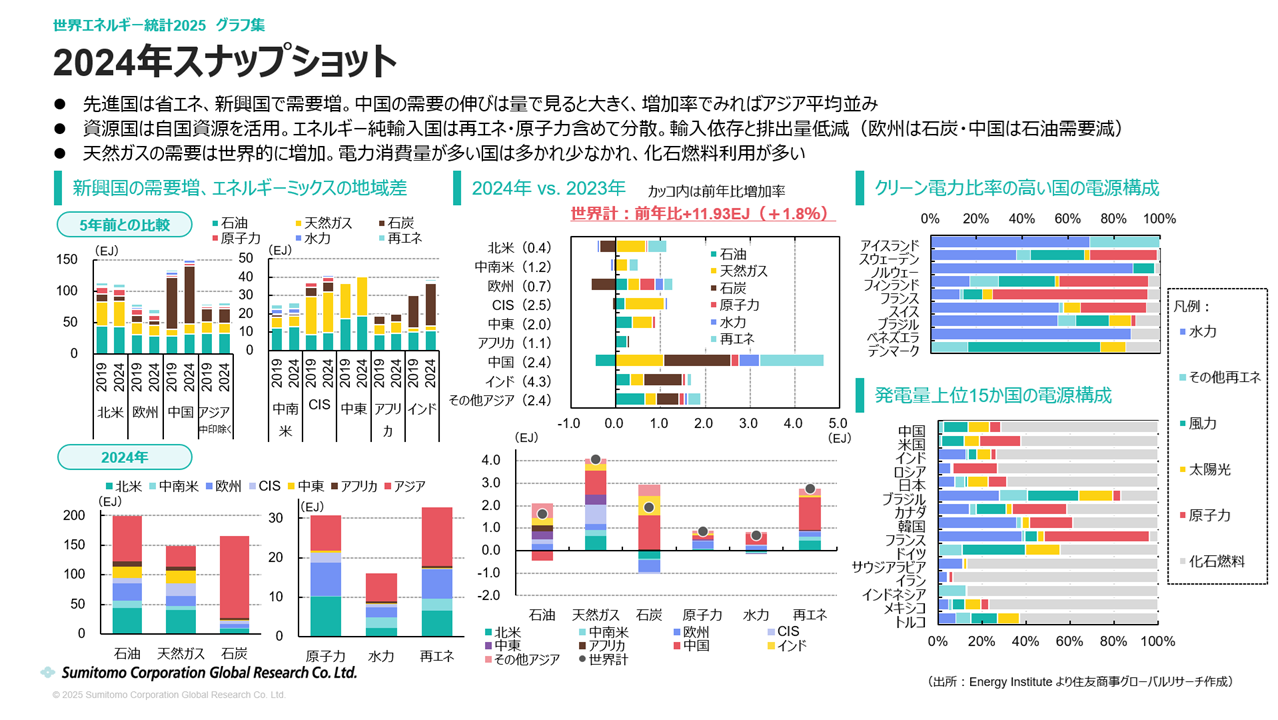

次に、2024年にフォーカスしてみます。国・地域別、エネルギー源別の2つの観点で比べてみます。

国・地域ごとでみると、需要が新興国で伸びているのと、エネルギーミックスの地域別の特色が鮮明です。

前年比での増加幅は、数量ベースだと中国が圧倒的ですが、伸び率でみれば前年比+2.4%で、アジア平均並みということになります。北米・CIS(旧ソ連、独立国家共同体)・中東などの資源国は自国資源を活用し、純輸入ポジションの欧州やアジアは再エネや原子力も含めて分散している様子が見て取れますが、欧州は環境の観点から石炭を、中国は輸入削減の観点から石油の消費を減らしています。低炭素で安定的なエネルギー供給が求められる中、天然ガスはアフリカを除くすべての地域で増加しています。

エネルギー別の需要量と変化幅の地域別構成をみますと、石油・ガスは世界各地で、石炭は主にアジアで使われ、原子力と再エネは欧米とアジアを中心に構成されています。石炭と再エネの増加幅は中国が圧倒的で、再エネのバックアップとして石炭が使われていることを示唆します。

各国の電源構成を比較してみます。クリーン電力の割合が高いのは水力資源に恵まれた北欧や南米の国と、原子力の比率が高い国です。発電量の多い国はブラジルとフランスを除けば、多かれ少なかれ、化石燃料に依存しています。

次回(グラフで見る世界エネルギー情勢②)は、エネルギー源ごとの動向を見ていきます。

以上

記事のご利用について:当記事は、住友商事グローバルリサーチ株式会社(以下、「当社」)が信頼できると判断した情報に基づいて作成しており、作成にあたっては細心の注意を払っておりますが、当社及び住友商事グループは、その情報の正確性、完全性、信頼性、安全性等において、いかなる保証もいたしません。当記事は、情報提供を目的として作成されたものであり、投資その他何らかの行動を勧誘するものではありません。また、当記事は筆者の見解に基づき作成されたものであり、当社及び住友商事グループの統一された見解ではありません。当記事の全部または一部を著作権法で認められる範囲を超えて無断で利用することはご遠慮ください。なお、当社は、予告なしに当記事の変更・削除等を行うことがあります。当サイト内の記事のご利用についての詳細は「サイトのご利用について」をご確認ください。

レポート・コラム

レポート・コラム

SCGRランキング

SCGRランキング

- 2026年2月9日(月)

『時事通信』に、当社シニアアナリスト 鈴木 直美のコメントが掲載されました。 - 2026年2月7日(土)

『日本経済新聞』に、当社チーフエコノミスト 本間 隆行のコメントが掲載されました。 - 2026年1月31日(土)

『日本経済新聞』に、当社チーフエコノミスト 本間 隆行のコメントが掲載されました。 - 2026年1月21日(水)

『日経ヴェリタス』に、当社シニアアナリスト 鈴木 直美が寄稿しました。 - 2026年1月15日(木)

『朝日新聞デジタル』に、米州住友商事会社ワシントン事務所調査部長 渡辺 亮司のインタビュー記事が掲載されました。