グラフでみる世界エネルギー情勢②

2025年08月01日

住友商事グローバルリサーチ 経済部

鈴木 直美

2025年7月29日作成

前回は、英Energy Instituteが公表した「世界エネルギー統計レビュー(Statistical Review of World Energy)」2025年版(第74号)から、世界のエネルギー情勢の全体観について取り上げました。後半では、エネルギー源ごとの状況をグラフで確認していきます。

「エネルギー自立」

前回(グラフでみる世界エネルギー情勢①)、昨今のインフレや地政学的情勢を受けて「経済性」と「エネルギー安全保障」が重視されるようになり、エネルギー転換は気候変動対応だけでなく、エネルギー自立の意味合いを持つようになった、と述べました。エネルギー源ごとに見ると、「エネルギー自立」という言葉の表すところがもう少しはっきりしてきます。

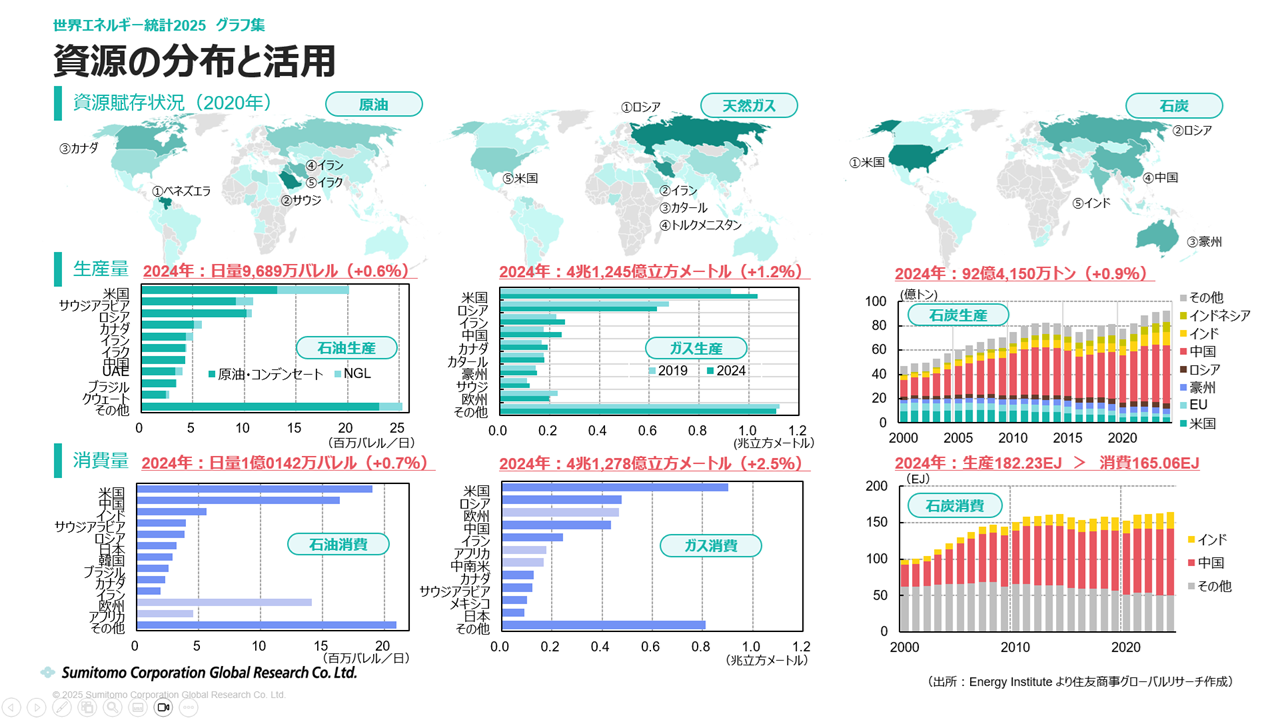

以下に示しているのは、化石燃料資源の賦存状況と、2024年時点の主要生産・消費国ランキングです。埋蔵量のデータは2020年時点の数値となっているので、グラフではなくマップで示しています。

【原油】 2023~24年は、OPECの生産が伸びず、OPEC非加盟国で増産、という構図でした。OPEC(イラン・リビア・ベネズエラを除く)がロシアなどの協力国とともに生産調整を実施してきたからです。2024年時点の世界の石油生産量は日量9,689万バレル(+0.6%)。生産上位国では米国・カナダのほか、OPEC加盟国でも協調減産に参加していないイランが増産、サウジアラビア・ロシアなどが減産となっています。米国の産油量について、本文中に「世界シェア2割、サウジとロシアの合計に匹敵」とありますが、これは、原油+NGL(天然ガス液)の合計です。

埋蔵量で世界最大の南米ベネズエラは、制裁の影響もあって生産上位に入りませんが、近年はベネズエラの隣国ガイアナが台頭しています(2018年までゼロ、2024年は日量61万6,000バレル)。なお、世界有数のシェール資源を有するアルゼンチンも増産傾向で(2024年は日量121万4,000バレルを生産)、生産量が日量100万バレルを超える国の中で、前年比での伸び率(+13.3%)が最も高くなっています。度重なる債務危機を経験してきたアルゼンチンにとって、石油・ガス資源の開発は経済成長への鍵となり、期待と重要度が高まっています。

中国も原油を増産していて、2024年の産油量では第7位(日量426万4,000バレル)と、OPEC加盟国のイラクやUAEと遜色ない水準です。それでも自給にはほど遠く、電気自動車(EV)や液化天然ガス(LNG)トラックの利用を増やして消費と輸入を減らしています。輸送燃料としての石油需要は減少していますが、石油化学品製造やジェット燃料の分野で需要を伸ばしています。

消費量のランキングでは、産油国のサウジアラビア(4位)・ロシア(5位)が日本(6位)より上位です。サウジアラビアで夏に石油発電が増える時期は、生産を増やしても輸出はそれほど増えないことがあります。

石油は中国の需要が前年割れとなったことにより、世界全体の伸びも大きく鈍化しています。Energy Instituteは「石油需要のピークが見えてきた」と述べていますが、この点については、市場でもなお活発な議論が行われています。

【ガス】 天然ガス埋蔵量のトップ2はロシアとイランで、生産量では米国・ロシア・イランの順ですが、4位に中国が浮上してきています。この4か国で世界生産の53%を占めます。

欧州(主にノルウェー・英国・オランダ)は2004年をピークに生産が減少しており、ロシアからのパイプライン輸入に対する依存を高めていましたが、2022年にロシア・ウクライナ戦争が勃発すると、EU(欧州連合)はロシア依存を断つことを決意し、需要削減に取り組みました。一方、中国の場合は自国も周辺国も産ガス国で、国産ガス・パイプライン輸入・LNGと供給源が多様なこともあり、中国のガス消費の伸び率は2024年が+7.0%、10年平均で8.7%と高い状況です。2024年の中国のガス消費量は4,344億立方メートルと、欧州全体の消費量(4,687億立方メートル)に近付いています。ロシアは欧州の需要を失い、2024年の生産量は2021年比で▲10.5%も減っていますが、CIS(独立国家共同体)や中国への販売を増やし、前年比では増産になっています。欧州も前年比では需要増に転じており、3年をかけてフロー(流通経路)の再構成が進みつつある形です。イランはガス埋蔵量では2位ですが、経済制裁の影響で、隣国イラクへの輸出などの例外を除くと、基本的には国内消費用の生産と思われます。LNG輸出は2024年時点で、米国(シェア21.2%)、カタール(同19.64%)、オーストラリア(同19.63%)の上位3か国で60%を占めています。

【石炭】 石炭は、中国のほかインドも埋蔵量が多いのが特徴です。中国とインドはエネルギー輸入削減のために自国の石炭資源を活用する政策をとっており、中国・インド・インドネシアの3か国で生産シェアが72%に達しています。増産ペースが速いので、2024年は大幅な供給過剰となって価格も下落しています。世界各国が石炭消費を減らしても、中国とインドの伸びで相殺されており、アジア大洋州の消費量は世界全体の83%まで上昇しています。中国では再エネシフトや不動産不況で、発電・製鉄・セメント部門などの需要の伸びは鈍っていますが、最近は液体燃料や化学品製造の分野で石炭消費が増えているという報道が散見されます。中国の電源構成に占める石炭の比率は6割を切り(2024年:57.8%)、CO2排出量が2030年の政府目標より早くピークをつけるのではと期待されていますが、現状ではまだ増えています。

インドの石炭消費量は米州+欧州+CISの合計とほぼ同じとなる水準まで増えています。トランプ米政権が、エネルギー価格を下げるために自国石炭を活用する政策を打ち出したことに賛否はありますが、米国は埋蔵量が世界で最も多いのに、2024年の生産量は過去44年で最低という状況です。

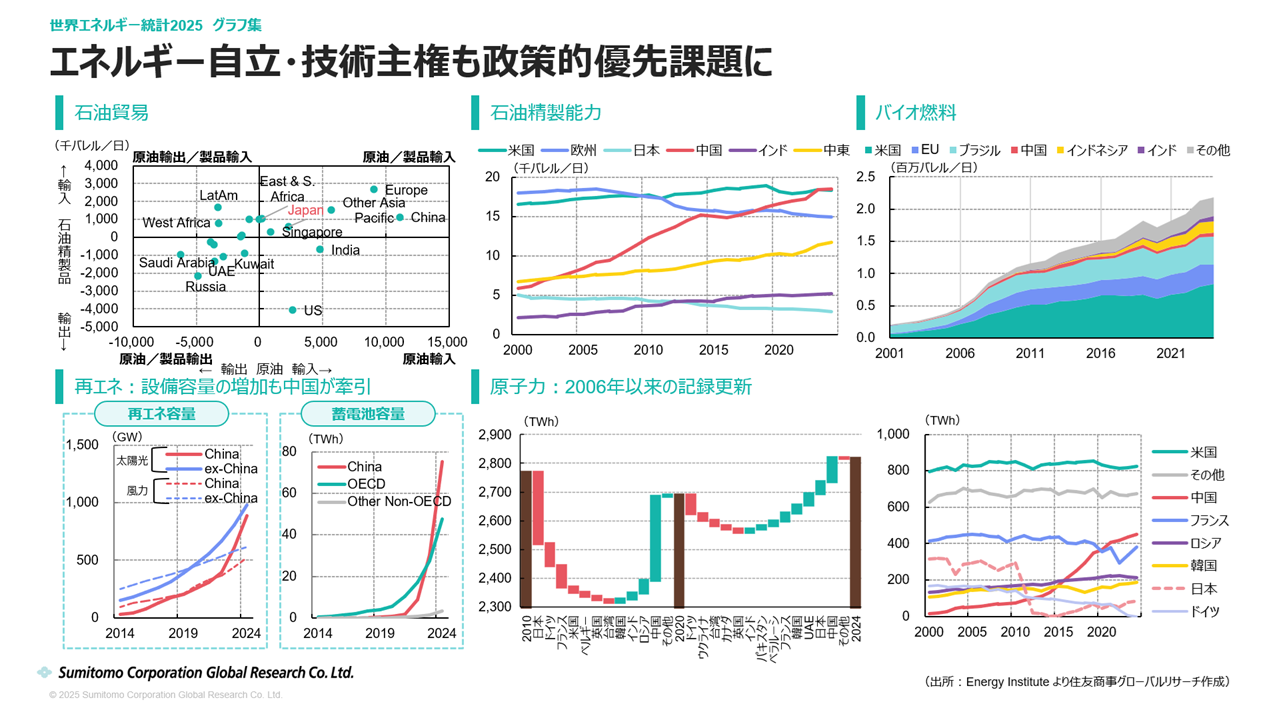

【石油精製】 石油の中流の部分では、例えば中東産油国が原油輸出だけでなく国内精製や化学品に垂直展開する動きのほかに、原油を輸出して石油製品を輸入してきた産油国が国内に精製能力を備え、自給率を高めようとする動きがあります。国内精製にはメキシコが以前から取り組んでいますが、最近ではナイジェリアでDangote製油所が操業を開始し、アフリカの精製能力は2割増えたとされます。一方、西側諸国は老朽化や需要低下、環境規制などで製油所閉鎖が続きました。その結果、やや脆弱性が高まっています。例えば、環境意識の高い米国カリフォルニア州で、EVシフトに伴い石油精製能力も縮小した結果、石油製品の輸入依存が高まっていることがたびたび報じられています。EUは石油製品の純輸入ポジションであるため、ロシアに経済制裁を行う一方、ロシア原油を精製した石油製品を第三国から輸入することになり、制裁が思うような効果を上げないといった影響も出ています。

【再エネ】 2024年時点で水力を含む再生可能エネルギー(再エネ)消費量は世界全体で48.77EJ、前年比+7.6%となりました。なかでも太陽光発電の伸び率は前年比+28%と、エネルギー全体の伸び率が+1.8%なのと比べると、極めて高くなっています。それでも、絶対量ではまだ再エネは世界のエネルギー消費全体の8%強にとどまっています。国別で伸び率が特に高いのは中国ですが、世界的に導入量は増えており、Energy Instituteは「一度導入してしまえばランニングコストが比較的低く、化石燃料の価格やボラティリティの高さを回避し、燃料輸入コストを削減できる」といった利点を指摘しています。自然エネルギーの間欠性への対応も必要で、商業規模の蓄電池容量は世界全体で126.1GW(前年比+66.9GW)と、前年の2倍以上に急増していますが、中国(75.2GW、前年比+44.8GW)、米国(25.7GW、前年比+10.4GW)の2か国に集中している構図です。バックアップの観点では、アジアでは火力が一定の役割を果たしています。

【バイオ燃料】 生産・消費は米国・ブラジル・インドネシアが上位で、EUを含めて世界全体の8割を占めます。この統計は2024年までの数値ですが、今年はトランプ政権下でもバイオ燃料の混合義務量は引き上げられて生産税額控除も継続します。ブラジルは2025年8月からのバイオ燃料混合義務率引き上げによって、計算上はガソリンを自給可能になるそうです。インドも計画より5年前倒しでガソリンへのエタノール20%混合を達成しています。燃料輸入とCO2排出を減らし、自国産農産物の生産と消費を促す政策だと考えられます。

今回ご紹介したのは膨大なデータのごく一部ですが、このほかにも、本統計はさまざまな気づきを与えてくれます。Energy Instituteの共著者であるKearneyは、「2024年はエネルギーセクターにとって転換点となった。不確実性が高まり、レジリエンスとリスクヘッジが必要になった」と述べ、KPMGは「エネルギーミックスの変化が想定と異なる展開を見せているが、企業は対応できているか」と問いかけています。データを分析し、じっくり考えるようにとのメッセージと受け止め、さらに学びを深めていきたいと思います。

以上

関連記事:グラフで見る世界エネルギー情勢①

記事のご利用について:当記事は、住友商事グローバルリサーチ株式会社(以下、「当社」)が信頼できると判断した情報に基づいて作成しており、作成にあたっては細心の注意を払っておりますが、当社及び住友商事グループは、その情報の正確性、完全性、信頼性、安全性等において、いかなる保証もいたしません。当記事は、情報提供を目的として作成されたものであり、投資その他何らかの行動を勧誘するものではありません。また、当記事は筆者の見解に基づき作成されたものであり、当社及び住友商事グループの統一された見解ではありません。当記事の全部または一部を著作権法で認められる範囲を超えて無断で利用することはご遠慮ください。なお、当社は、予告なしに当記事の変更・削除等を行うことがあります。当サイト内の記事のご利用についての詳細は「サイトのご利用について」をご確認ください。

レポート・コラム

レポート・コラム

SCGRランキング

SCGRランキング

- 2026年2月9日(月)

『時事通信』に、当社シニアアナリスト 鈴木 直美のコメントが掲載されました。 - 2026年2月7日(土)

『日本経済新聞』に、当社チーフエコノミスト 本間 隆行のコメントが掲載されました。 - 2026年1月31日(土)

『日本経済新聞』に、当社チーフエコノミスト 本間 隆行のコメントが掲載されました。 - 2026年1月21日(水)

『日経ヴェリタス』に、当社シニアアナリスト 鈴木 直美が寄稿しました。 - 2026年1月15日(木)

『朝日新聞デジタル』に、米州住友商事会社ワシントン事務所調査部長 渡辺 亮司のインタビュー記事が掲載されました。