米利下げの先行きはもっと不透明

米連邦準備理事会(FRB)は9月17日までの連邦公開市場委員会(FOMC)を開催し、2024年12月以来となる0.25%の利下げを決定した。

今回のFOMCを前には、大幅な利下げを求めるトランプ大統領からの政治的な圧力が増していたことが注目されていた。大統領経済諮問会議(CEA)委員長を休職して、FOMC直前に就任したミラン理事は、0.5%利下げを主張して、0.25%利下げに反対した。その一方で、前回7月会合で0.25%利下げを主張して据え置きに反対していたボウマン副議長やウォラー理事は、0.25%利下げに賛成した。大幅な利下げ支持はミラン氏のみであり、その輪は広がらなかった。6月時点のFOMC参加者の経済見通しで、2025年末までに2回分(1回あたり0.25%利下げ)が予想されていたので、9月利下げは想定の範囲内ともいえ、大きな混乱にはつながらなかった。

また、公表されたFOMC参加の経済見通しのうち政策金利をみると、2025年末の水準が2.875%になると予想している参加者が1人いた。これは、ミラン氏とみられている。それは、今回の利下げ前の4.25~4.50%から1.5%低いため、9月、10月、12月の会合でそれぞれ0.5%利下げを想定しているのだろう。しかし、その後の最も低い政策金利見通しは2026年末で2.625%、2027年末で2.375%、2028年末で2.625%だった。仮にこれらにミラン氏が含まれるとすると、大幅な利下げと言っても、2%台半ばまでの引き下げが想定されているようだ。

その見通しは、現在の中立金利とみなされる長期(longer run)の政策金利の3%よりも低い。しかし、2023年12月時点のFOMC参加者の経済見通しまで、長期の政策金利(中央値)が2.5%だったことを踏まえると、2027年末の2.375%が大幅に低い水準とは言い難い。もちろん、2027年中に2.375%よりも引き下げ、年末にかけて2.375%に引き上げることもありうるものの、かつての非伝統的な金融政策のように、政策金利が2%を大幅に下回るような姿は想定されていないようだ。トランプ氏の支持があるとみられるミラン氏の見通しに基づくと、大幅な利下げとは、足元の利下げであり、水準を大きく切り下げるようなものではない可能性がある。

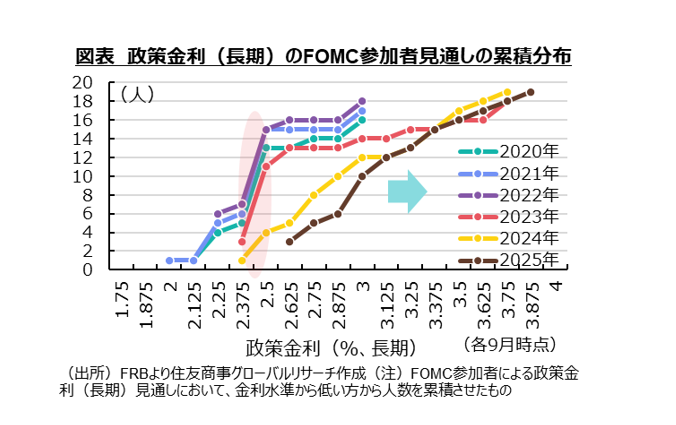

こうした中で、今回も政策金利の見通しが、参加者によって大きく割れていたことが注目される。図のように、FOMC参加者間の見通しの相違を把握するため、長期の政策金利見通しを低い方から順番に、その人数を累積させた分布を描いてみた。比較しやすいように、2020年以降、9月時点のFOMC参加者の経済見通しを用いている。

この図を見ると、2020年9月の見通しでは、長期の政策金利は2.0~3.0%までばらつきがあるものの、16人中8人が2.5%を予想しており、累積分布で2.5%のところで、折れ線が急上昇していることがわかる。しかし、2023年では、中央値は同じだったものの、分布は2.375~3.750%へ広がった。その分布の広がりは、図の折れ線が右側方向に広がりに表れている。さらに、2024年と2025年には、折れ線が右側にシフトしつつ、急上昇する部分が小さくなり、滑らかになっている。言い換えると、足元では、長期の政策金利について2.625~3.875%まで幅広い予想があり、コンセンサスらしきものがない。

先行きはいつも不透明であるものの、政策金利を巡る見通しがこれほど割れている状況は、今後の米国経済の落ち着きどころを探る上で、その作業が一段と難しくなっていることを示唆している。状況が分からないからこそ、会合ごとに経済指標を確認して、それに基づく経済見通しを更新し、リスクバランスを評価して金融政策を決定しているとも言える。しかし、行き先自体が良く分からないという不確実性が、かえって現状に悪影響を及ぼしているようにも見える。状況に応じて先行きが大きく変わり得ること、先行きへの警戒を疎かにできないことを意識せざるを得ず、長期的な視点からの消費や投資を行い難いからだ。こうした状況で、まだ改善の兆しが見えていないということが、今回のFOMCからの含意なのかもしれない。

記事のご利用について:当記事は、住友商事グローバルリサーチ株式会社(以下、「当社」)が信頼できると判断した情報に基づいて作成しており、作成にあたっては細心の注意を払っておりますが、当社及び住友商事グループは、その情報の正確性、完全性、信頼性、安全性等において、いかなる保証もいたしません。当記事は、情報提供を目的として作成されたものであり、投資その他何らかの行動を勧誘するものではありません。また、当記事は筆者の見解に基づき作成されたものであり、当社及び住友商事グループの統一された見解ではありません。当記事の全部または一部を著作権法で認められる範囲を超えて無断で利用することはご遠慮ください。なお、当社は、予告なしに当記事の変更・削除等を行うことがあります。当サイト内の記事のご利用についての詳細は「サイトのご利用について」をご確認ください。

レポート・コラム

レポート・コラム

SCGRランキング

SCGRランキング

- 2025年12月24日(水)

『日本経済新聞(夕刊)』に、米州住友商事会社ワシントン事務所長 文室 慈子が寄稿しました。 - 2025年12月18日(木)

『日刊産業新聞』に、当社社長 横濱 雅彦が開催した『2026年の世界情勢・経済見通し』説明会の内容が掲載されました。 - 2025年11月20日(木)

「景気とサイクル」景気循環学会40周年記念号第80号に、当社シニアエコノミスト 鈴木 将之が寄稿しました。 - 2025年11月18日(火)

『日本経済新聞(電子版)』に、当社チーフエコノミスト 本間 隆行のコメントが掲載されました。 - 2025年11月17日(月)

『Quick Knowledge 特設サイト』に、当社シニアエコノミスト 鈴木 将之のQuick月次調査・外為11月レビューが掲載されました。