ジンバブエの米ドル資金不足対策

2016年06月01日

住友商事グローバルリサーチ 経済部片白 恵理子

ジンバブエ準備銀行は5月4日、経済の安定・刺激を同時に行いながらの米ドル資金不足対策案[*1]を発表した。そこで、同案の主な対策内容・経済的な背景等に関し解説する。

◆国内の米ドル資金不足

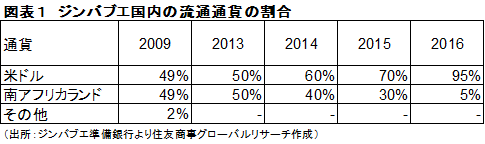

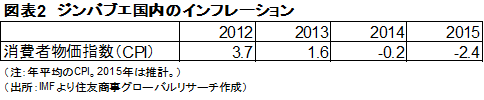

ジンバブエは、ハイパーインフレーション後の2009年に自国通貨ジンバブエドルを事実上放棄し、2015年に正式廃止しているため、現在、自国通貨が存在しない。よって、現在は米ドルをはじめとした9つの通貨[*2]の多国籍通貨制度を採用している。2009年に多国籍通貨制度が採用された際の流通通貨の割合は、米ドルが49%、南アフリカランドが49%、その他の通貨が2%であったが2016年現在は米ドルが95%、南アフリカランドが5%と圧倒的に米ドルの割合が高くなっている(図表1)。その理由として米ドル高が大きく影響しているからと考えられ、米ドルは流通貨幣としてよりむしろ"安全資産"としての役割が大きくなっているようだ。そのため、国内で米ドルの現金[*3]が不足し、銀行やATMで人々が米ドルの現金引き出しのため列をなしているという。米ドル資金不足は米ドルの価値を高くし、ジンバブエの国内物価をデフレ状態にしている(図表2)。

2004年以降貿易赤字が続いており、2004年から2006年の間の貿易赤字額は4億米ドルであったのが2011年から2015年は25億米ドルまで膨らんでおり、流動資産や現金が継続的に国外に流出している状態にある。

◆脆弱なガバナンスと経済政策

今回の対策案は米ドル不足解消のためだが、そもそもの原因は1980年代の独立以降、脆弱なガバナンスと経済政策の失敗を繰り返してきたことにある。特に、黒人優遇にするため、ジンバブエは2000年以降、白人農園を強制収用しその農園を黒人に引き渡したり、外資系企業に対し1年以内に株式の51%をジンバブエの黒人に譲渡することなどを法で定めたりした[*4]。その結果、資金力のない国民は農園経営に必要な機具・肥料等の購入ができず、技術やノウハウも不足しているため主要産業である農業の生産性は著しく低下し、外資系企業の多くはジンバブエから撤退してしまった。それにより国内生産が低下したため物資不足になりさらに欧米諸国から経済制裁を受け外貨不足にもなり、2008年前後のピークには5,000億%というハイパーインフレーションとなった。自国通貨を切り下げるデノミネーションを繰り返し、最高100兆ジンバブエドルの紙幣を発行したが、インフレーションは収まらず、貨幣価値が失われたことで、2009年に自国通貨を事実上放棄し、法定通貨を米ドルや南アフリカランドといった外貨に置き換えたことによりハイパーインフレーションは終息した。

◆今回の主な対策案とその問題点

1. ボンドノート

今回の米ドル資金不足対策の一つとして計画されているのが、自国の新銀行券・ボンドノートの発行である。ボンドノートといっても実際の債券ではなく紙幣と同様の通貨であるが正式な自国の通貨ではない。今回計画中のボンドノート[*5]は、基本的に2014年2月に発行されたボンドコイン[*6]と同様の債券に裏付けされた国内のみで使用できる通貨である。このボンドノートはアフリカ輸出入銀行(Afreximbank)から2億米ドルの融資を受けることにより発行が計画されている。また、今回の計画はジンバブエのマネーサプライ(M3)48億米ドルのうちたった4%の2億米ドルに値するボンドノートしか発行を予定していない。

英エコノミスト誌によるとボンドノートは米ドルと同額の額面価格で交換されるとジンバブエ準備銀行は約束しているが、それは保証できるものではなく、銀行が公定レートを監視しても市場では割り引いて取引される可能性があると指摘している。というのも、現在流通しているボンドコインに対する信用が低く店などで使用を拒否される例が続出しているためである。今回のボンドノート発行案に関し、ジンバブエ国民の多くは自国通貨の再導入に向けた動きではないかと認識しているが、ジンバブエ準備銀行は再導入にはつながらないことを強調している。また、ジンバブエ財務相のChinamasa氏は、ボンドノートは経済のファンダメンタルズが堅調になり自国通貨が回復するまでの手段であるとし、ボンドノートにはリスクはなくリスクはむしろ経済が成長しないことであると述べている。

2. 預金引き出し額制限と国外への現金持ち出し制限

個人の現金引き出しについて上限の設定が計画されている。銀行の窓口やATMからの現金引き出しは1日最大1,000米ドル、1,000ユーロ、2万南アフリカランドのようにいずれかの通貨を選択した上で、引き出しの上限とする。現金の国外への持ち出し上限額も同額となっている。しかし今ですら、銀行によって非常にまちまちだが、1日最大50米ドルから1,000米ドルほどまでに銀行引き出しが制限されており、1回の引き出しにつき2~4米ドルほどの高額な手数料を課しているという。

また、このような各銀行が独自に定める高額手数料・上限引き出し額が是正され、実際に対策案の制限額が適用されるとしても、高額商品の購入や制限額を超える子供の学費などへの支払いもできなくなり、その結果資金を銀行などから借りることになり借金に追われることになりかねない。

3. 輸出・輸入の外貨為替交換規制

輸出[*7]に関しては、2016年5月5日より米ドルで得たタバコや金を含むモノやサービスの輸出による利益のうち40%は南アフリカランド、10%はユーロに交換し、米ドル保有は50%としなければならない。この政策は多種類の外貨を保有することにより米ドル不足に対するリスクを回避するためとされている。しかし、ジンバブエ国内では米ドルが最も信頼できる通貨と考えられているため米ドルを他通貨に交換することに関し不満が続出しかねない。

輸入に関しては、国内で加工生産するための原材料等を輸入している企業の優先順位がリスト化されており、その優先順位が高い企業が優先的に外貨調達をできるように計画されている。ジンバブエ準備銀行はこの政策は輸入規制ではないと主張し、輸入規制は2009年1月に既に廃止されているが、企業側は再び輸入規制がかけられると認識しているようである。また、輸入依存から脱却し自国生産と輸出を促進することにより貿易収支を黒字化し外貨不足にならないような経済発展を目指しているがここでの政策は貿易・為替取引を複雑にし、混乱を招きかねない。

◆結論:対策案の妥当性と他国へのインプリケーション

各種報道によればこの対策案の妥当性に関し懐疑的な意見が多々みられる。2009年に米ドルや南アフリカランドを法定通貨としハイパーインフレーションを解決に導いた野党の元財務相Biti氏は、貿易赤字が解消されない状態のままボンドノートが発行されることに関し疑問を呈しており、国内産業の再生といったサプライサイドの改革に集中すべきであると指摘している。

現在、ギリシャをはじめ南米・アフリカ地域などに多額の対外債務を抱え、外貨資金不足に陥っている国々が存在する。例えばベネズエラは対外債務を抱え外貨不足となっており、輸入規制により物資が不足し日常品を購入するのに人々は行列をつくっている状況にある。国内でのインフレが深刻化しており、IMFは、2015年の年平均のCPIは122%であったが、今後この状態が継続するならば2016年は482%、2020年には3,960%になると予測している。ジンバブエは自国通貨を放棄したことによりハイパーインフレーションは収まり経済が回復したが現在では、現金(米ドル)不足に陥り、逆に物資が調達できない混乱した経済状況にある。

[*1] Dr. J.P. Mangudya Governor.(2016). Press Statement: Measures to Deal with Cash Shortage whilst Simultaneously Stabilising and Stimulating the Economy. Reserve Bank of Zimbabwe (RBZ).

[*2] 2009年初頭に採用された法定通貨は米ドル、南アフリカランド、ユーロ、英ポンド、ボツアナプーラの5つ。2014年2月から貿易・投資の増加に伴い中国人民元、豪ドル、印ルピー、日本円の4つのアジア通貨が加わり現在の法定通貨は9つとなっている。

[*3] ジンバブエは基本的に現金社会でありクレジットや即時グロス決済(RTGS)は発達していない。

[*4] このような政策と選挙プロセスの混乱などから欧米諸国より制裁を受け中国、イランに接近したが2014年以降、米・EUの制裁対象が縮小され改善傾向にある。

[*5] 紙幣は2ドル、5ドル、10ドル、20ドルの4種類を計画。

[*6] ボンドコインは2009年に米ドルが法定通貨として採用された際、米ドル札のみ採用され札より低い額のコインの採用はなかった。そのため、2014年12月に債券に裏付けられた自国のボンドコインを採用。ボンドコインは米コインと同等の価値とし、1セント、5セント、10セント、25セント、50セントの5種類で同額の米セントと交換できる。これにより低額商品が実際の価格より高く設定されることを避け低所得者の負担を軽減させようとした。

記事のご利用について:当記事は、住友商事グローバルリサーチ株式会社(以下、「当社」)が信頼できると判断した情報に基づいて作成しており、作成にあたっては細心の注意を払っておりますが、当社及び住友商事グループは、その情報の正確性、完全性、信頼性、安全性等において、いかなる保証もいたしません。当記事は、情報提供を目的として作成されたものであり、投資その他何らかの行動を勧誘するものではありません。また、当記事は筆者の見解に基づき作成されたものであり、当社及び住友商事グループの統一された見解ではありません。当記事の全部または一部を著作権法で認められる範囲を超えて無断で利用することはご遠慮ください。なお、当社は、予告なしに当記事の変更・削除等を行うことがあります。当サイト内の記事のご利用についての詳細は「サイトのご利用について」をご確認ください。

レポート・コラム

レポート・コラム

SCGRランキング

SCGRランキング

- 2025年6月16日(月)

『時事通信』に、当社チーフエコノミスト 本間 隆行が寄稿しました。 - 2025年6月13日(金)

『日刊工業新聞』に、当社チーフエコノミスト 本間 隆行のコメントが掲載されました。 - 2025年6月13日(金)

『日刊工業新聞』に、当社チーフエコノミスト 本間 隆行のコメントが掲載されました。 - 2025年6月4日(水)

『鉄鋼新聞』に、当社社長 横濱 雅彦の取材対応記事が掲載されました。 - 2025年5月26日(月)

『Quick Knowledge 特設サイト』に、当社シニアエコノミスト 鈴木 将之のQuick月次調査・外為5月レビューが掲載されました。