インフレの世界、その先は①

調査レポート

2022年11月30日

住友商事グローバルリサーチ 経済部

鈴木 将之

2022年11月22日執筆

概要

2022年を振り返ると、物価上昇がキーワードの1つになった。物価変動の背景には、需給バランスの乱れがある。度重なる新型コロナウイルス感染拡大による供給網で生じたボトルネック、中長期的なデジタル化やグリーン化はともに政治・地政学的な問題もあり、感染拡大前にはとれていた需給バランスの維持が難しくなった。

約40年ぶりの物価上昇

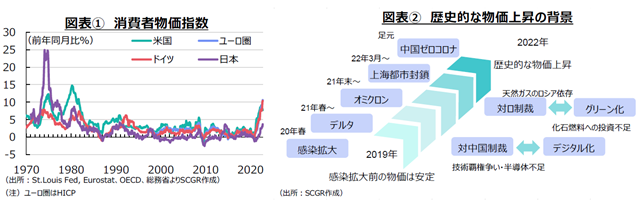

2022年を振り返ると、物価上昇がキーワードの1つになった。図表①のように、日米欧の消費者物価指数は第2次オイルショック以来、約40年ぶりの上昇率になった。ユーロ圏も、ユーロ導入後の最高値を更新した。2021年の初めまで、物価は落ち着いていたものの、次第に上昇が加速した。新型コロナウイルス感染拡大前に、あれほど物価が上昇しないことに悩んでいた各国・地域の中央銀行が、今やいかに物価を抑制するかという課題に直面している。物価上昇の痛みを回避するために、欧米では、景気を犠牲にしてでも、物価の抑制を優先するほど、物価の高騰が切実な問題になった。

図表②のように、物価が歴史的に高騰した背景には、需給バランスの乱れがある。2020年春に新型コロナウイルスが世界的に流行し、多くの国で都市封鎖などの行動制限が取られ、経済活動は停止させられた。その後、徐々に経済活動が再開したタイミングで、供給網のボトルネックが大きな問題となった。2000年代のグローバル化の中で、中国や東南アジアをはじめ、多くの国が世界の供給網に組み込まれた。その中の一部で目詰まりを起こすと、全体の生産に多大な影響を及ぼす脆弱性があらわになった。平時の最適化と、非常事態の最適化の解は異なるということだった。

しかも、感染にはいくつもの波があり、それは地域によって異なった。経済活動が正常化に舵を切り始めたところで、新たな変異株による感染が拡大した。2021年夏にかけてデルタ株の、2021年末から2022年初めにはオミクロン株などの感染が拡大することで、各地で一定の行動制限がかかったり、行動が自粛されたりして、供給網の回復は遅れた。ワクチン接種の進展などから、欧米経済が再開しはじめていた2022年3月末から中国の上海が都市封鎖され、供給網の回復は先送りされた。2022年秋以降、ゼロコロナ政策の中で、再び中国経済が減速し、それが供給網の回復をさらに遅らせることが懸念されている。

また、各国とも労働需給が比較的ひっ迫しており、賃金も上昇しつつある。賃金上昇からサービス価格の上昇へと間接的に価格波及が進み、期待インフレ率の上昇も懸念されている。日米欧では、足元の物価上昇を踏まえて、期待インフレ率は短期で上昇しているものの、長期の上昇幅は相対的に小さく、高止まりという状況は、現時点では回避されている。

一方で、コロナ禍からの回復過程において、世界的な成長源としてコンセンサスになったデジタル化やグリーン化も、矛盾をはらむものだった。感染拡大前に米中対立が激化し、技術覇権争いが展開されていた。そうした流れの中、中国を半導体の供給網から外す動きが広がった。代替調達が急がれる半面、供給力に限界もある中で、コロナ禍の巣ごもり需要や経済活動の再開によって、家電や自動車などの半導体需要が拡大した。デジタル化しようにも、半導体不足が供給のボトルネックになった。半導体の生産にも時間がかかる上、半導体等の生産設備の整備にはより多くの時間を要する。特に不足した車載用半導体などのレガシー品について、半導体各社は採算割れの懸念などから新規投資には慎重であり、投資の中心は先端品だった。一方で、先端品を使うスマホやPCの需要は2022年に入ってから一服したため、半導体の需給バランスが崩れた。

また、グリーン化についても、脱炭素に向けた設備投資の需要が拡大する機会だった。しかし、ロシアのウクライナ侵攻をきっかけに、エネルギー価格が高騰、欧州諸国は代替調達に迫られた。そうした中で、エネルギー確保が喫緊の課題となり、脱炭素の取り組みはつまずいた。ドイツでは、石炭火力発電所の活用、原子力発電所の稼働延長など、従来の政策の転換ともいえるべき意思決定がされた。もちろん、中長期的にグリーン化の流れに変わりはない。実際、2022年11月下旬に開催されたCOP27 でも前回同様の方針が維持された。2010年代半ばから化石エネルギー投資などが減少してきた影響で、足元の供給力は伸びにくい。その上、当面のエネルギー確保のために、将来的に座礁資産化しうる化石燃料に投資する動機付けは企業に乏しい。こうした需給バランスの崩れが、物価高騰の一因になった。

このように、コロナ禍からの経済活動の再開と断続的な感染拡大による短期的な需給バランスの乱れに加えて、デジタル化やグリーン化というトレンドにおける中長期的な需給バランスの乱れが重なり、歴史的な物価上昇になった。

以上

記事のご利用について:当記事は、住友商事グローバルリサーチ株式会社(以下、「当社」)が信頼できると判断した情報に基づいて作成しており、作成にあたっては細心の注意を払っておりますが、当社及び住友商事グループは、その情報の正確性、完全性、信頼性、安全性等において、いかなる保証もいたしません。当記事は、情報提供を目的として作成されたものであり、投資その他何らかの行動を勧誘するものではありません。また、当記事は筆者の見解に基づき作成されたものであり、当社及び住友商事グループの統一された見解ではありません。当記事の全部または一部を著作権法で認められる範囲を超えて無断で利用することはご遠慮ください。なお、当社は、予告なしに当記事の変更・削除等を行うことがあります。当サイト内の記事のご利用についての詳細は「サイトのご利用について」をご確認ください。

レポート・コラム

レポート・コラム

SCGRランキング

SCGRランキング

- 2025年7月23日(水)

『日経ヴェリタス』に、当社シニアアナリスト 鈴木 直美が寄稿しました。 - 2025年7月22日(火)

18:00~19:05、港区立産業振興センター主催『米国関税措置対策セミナー』で当社シニアアナリスト 浅野貴昭が講演しました。 - 2025年7月10日(木)

19:00~、NHK『NHKニュース7』に、当社チーフエコノミスト 本間 隆行へのインタビューが放映されました。 - 2025年7月10日(木)

『Forbes Japan』に、米州住友商事会社ワシントン事務所調査部長 渡辺 亮司のコメントが掲載されました。 - 2025年7月4日(金)

日本国際平和構築委員会『7月研究会』に、当社シニアアナリスト 足立 正彦がパネリストとして登壇しました。