BRICS~拡大続けるが、多国間主義には限界も

調査レポート

2025年07月28日

住友商事グローバルリサーチ 経済部

小橋 啓

BRICSのこれまでの経緯

2025年7月6日、7日に、ブラジル・リオデジャネイロで開催された第17回BRICSサミットの概要を以下に報告する。

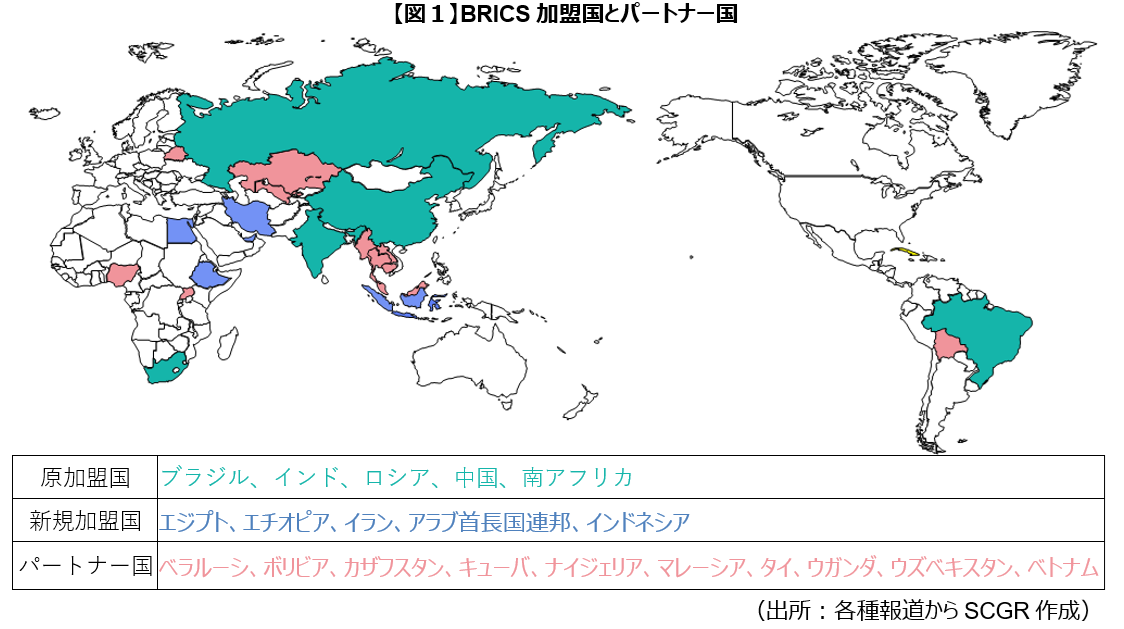

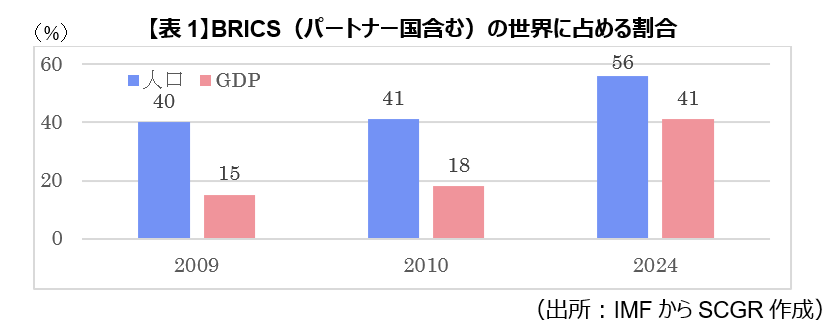

BRICSサミットは、2009年にインド、中国、ブラジル、ロシアにより第1回目が開催され、2010年からは南アフリカも加わり、経済成長が期待される5つの新興国のトップが、毎年一堂に会する会議だ。2024年からは、アラブ首長国連邦、イラン、エジプト、エチオピア、そしてインドネシアが加わり、現在の加盟国は10か国となっている。さらに、2024年からはパートナー国というカテゴリーも新設され、政策決定などには関与はできないものの、サミットへの参加が認められており、特定分野での協力が可能となった。現在このパートナー国は、【図1】の地図上赤で示しているナイジェリア、マレーシア、タイなど10か国で、将来的にBRICSへの正式加盟の可能性もあるとみられる。BRICSはパートナー国までを含めると、人口では世界の半分以上、GDPで4割以上を占める規模へと拡大している。【表1】に示すのは、BRICSの人口とGDPが世界に占める割合の推移だが、特に経済規模の拡大が顕著となっており、その影響力の拡大がみてとれる。

BRICSはもともと、政治・安全保障、経済・金融・文化、人的交流を協力の柱として集結し、ブレトンウッズ体制で確立した西側諸国主導の構図に対抗して、新興経済国としての地位を強化し、経済成長を促進することや、国際的な影響力を高めて既存の西洋主導の国際機関に対抗すること、また、持続可能な開発目標を達成することや新たな金融機関の設立や改革を進めることなどを目指してきた。

第17回BRICSサミットの概要

2025年のサミットはブラジルが議長国となり、共同宣言であるリオデジャネイロ宣言が採択された。宣言では、米国を名指しで批判することをあえて避け、反米の対立軸としての構図を弱め、多国間主義を守る役割としてBRICSの立場が強調された。また、ウクライナの反撃やイランへの攻撃を非難する加盟国寄りの文言が含まれていたことも注目される。ただし、今回のサミットでは、これまで欠かさず出席していた中国の習近平主席は欠席し、ロシアのプーチン大統領もICCからの逮捕状を理由に対面での参加を見送ったことから、会議体としての地位低下も指摘されることとなった。なお、2026年の議長国並びにサミット開催地はインドと発表されている。

共同宣言では、国連やIMFやWTOなどの国際機関の改革推進を強く訴えている。途上国の発言力を強化し、IMFのクォータ(出資比率と議決権)を再編することや、米国の保護主義的な政策を受けて、WTOのルールに基づく多国間貿易システムを支持する姿勢を明確にしている。また、BRICSの多国間保障として、BRICS銀行(新開発銀行・NDB)が提供する保証を通じて加盟国への投資を促進することや、気候変動対策としてのSDGs達成に向けた協力を約束し、AIに対しては倫理的な使用の促進と、グローバルガバナンスに関する協力を強化することを訴えている。

見えてきた課題「一枚岩とはならない」

今回のBRICSサミットを通して見えてきた課題の一つは、BRICSが一枚岩にならないということである。加盟国の増加により規模は拡大したが、米国との二国間関係やロシアによるウクライナ侵攻、イスラエル・ガザ問題などで立場の違いにより意見の集約が一層困難になったことがうかがえる。また、従前より進めてきた「脱ドル」の観点でも、中国やロシアは強く進めたい意向を示す一方で、米国との関係を重視しているインドやインドネシアなどは消極姿勢を見せるなど意見が分かれている。また、過去のサミットで実現可能性を探るとされていたBRICS共同通貨については具体的な進展を見なかったが、それは人民元を国際化させたい中国の意向に対し、インドなどの反発が根強いことが一因と考えられる。さらに、欧米依存からの脱却についても、中国、ロシア、イランなどは前向きなスタンスを取っているが、南アフリカやブラジルなどは反米感情を持ちつつも欧米との協力関係を必要としているため調整は難しい。その上、BRICS内部でも国連の安全保障理事国について、ブラジルとインドに加え新規加盟したアフリカ勢が争っており、BRICS内では協力と競争が同居している複雑な状態といえる。

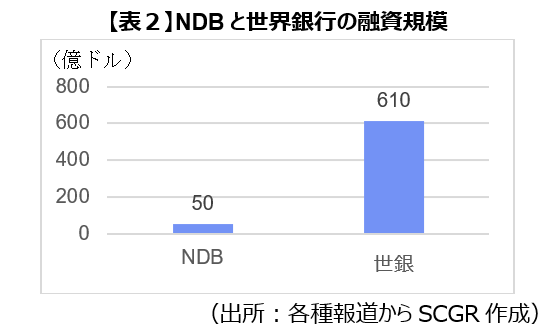

金融関連の方針についても、総論は賛成であるが、各論についてはまだ整理が不十分だ。個別国では検討を進める旨が発言されているものの、全体での賛同は得られておらず、決済業務効率化のためのBRICSペイ開発の取り組みは継続しているが、実現は当分先になると見られている。一方で、BRICS銀行による加盟国通貨での融資拡大やドル依存脱却支援などの役割強化については一定の進捗が見られている。ただし、BRICS銀行は特に発展途上国に特化して融資を行っているが、世銀などと比べると規模は小さく、2024年の融資額では10分の1以下となっている(【表2】参照)。これも脱ドル化の進まない一因とも考えられる。

米国は「反BRICS」

今回のBRICSサミットに対する米国の反応を見ると、BRICS側が共同宣言における反米トーンを後退させたにもかかわらず、トランプ大統領は、BRICSが「反米的な政策」を推進する場合、これらの国に対して10%の追加関税を課すと警告をした。このトランプ大統領の発言に対し、議長国ブラジルのルーラ大統領が「この世に皇帝など必要ない」と発言して反発すると、米国は8月1日から対ブラジル関税を50%に引き上げるとの書簡を送付するなど対立が際立つ事態となっている。なお米国は、ブラジルだけでなく、南アフリカに対しても30%の高関税率を据え置いている。トランプ大統領が発表している相互関税の中でも、この2か国への関税率は突出しており、米国対BRICSの構図が再び浮かび上がっている。

二国間協議「多国間は難しい」

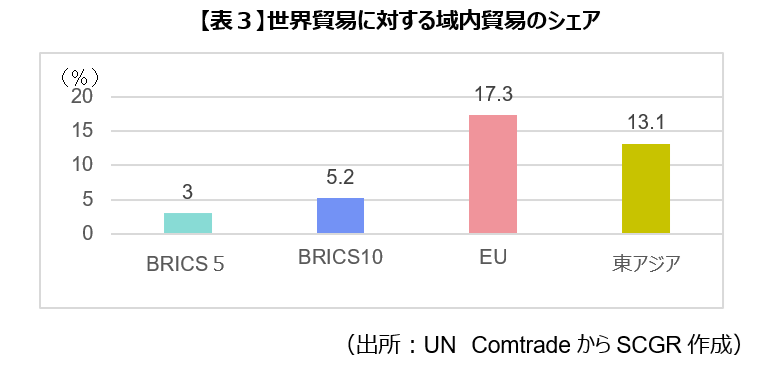

最後に、BRICSサミットに関連した二国間協議についても触れておく。BRICSは人口と経済規模の拡大は進んでいるが、域内の貿易額はEUや東アジア経済圏と比較するとまだ小さく、新規加盟国を含めてもまだ世界貿易に対するシェアは5%程度に過ぎない(【表3】参照)。このため、BRICS諸国は、サミットという加盟国が集まる場を活用し、二国間の関係を強化し、市場開拓の道を模索している。BRICS全体では一枚岩となることは難しくても、二国間協議の場としてのBRICSサミットに意義を見出していると言えるだろう。実際に、今回もいくつかの二国間協議が実施され、安全保障やエネルギー面での協力、通貨スワップなどがテーマとなっていた。例えば、インドとブラジルは農業技術の向上やエネルギー、防衛協力に関する協力のほか、今後5年間で両国間の貿易額を現状の7割増にまで拡大することを目指すことに合意した。また、中国と南アフリカの協議では、インフラ開発や貿易強化についての投資が約束され、人民元建てでの融資契約が結ばれたことが注目される。

このように今回のサミットでは、BRICS諸国は経済および地政学的に重要な地域として連携を強化し、持続可能な発展を目指しているが、BRICS内部、米国との対立といった課題も多く、BRICSという経済・外交ブロックの一層の強化という意義においても疑問が残るものとなった。

以上

記事のご利用について:当記事は、住友商事グローバルリサーチ株式会社(以下、「当社」)が信頼できると判断した情報に基づいて作成しており、作成にあたっては細心の注意を払っておりますが、当社及び住友商事グループは、その情報の正確性、完全性、信頼性、安全性等において、いかなる保証もいたしません。当記事は、情報提供を目的として作成されたものであり、投資その他何らかの行動を勧誘するものではありません。また、当記事は筆者の見解に基づき作成されたものであり、当社及び住友商事グループの統一された見解ではありません。当記事の全部または一部を著作権法で認められる範囲を超えて無断で利用することはご遠慮ください。なお、当社は、予告なしに当記事の変更・削除等を行うことがあります。当サイト内の記事のご利用についての詳細は「サイトのご利用について」をご確認ください。

レポート・コラム

レポート・コラム

SCGRランキング

SCGRランキング

- 2026年2月20日(金)

『時事通信』に、当社チーフエコノミスト 本間 隆行のコメントが掲載されました。 - 2026年2月9日(月)

『時事通信』に、当社シニアアナリスト 鈴木 直美のコメントが掲載されました。 - 2026年2月7日(土)

『日本経済新聞』に、当社チーフエコノミスト 本間 隆行のコメントが掲載されました。 - 2026年1月31日(土)

『日本経済新聞』に、当社チーフエコノミスト 本間 隆行のコメントが掲載されました。 - 2026年1月21日(水)

『日経ヴェリタス』に、当社シニアアナリスト 鈴木 直美が寄稿しました。