イラン核問題の経緯および現状と今後の展開

調査レポート

2025年08月14日

住友商事グローバルリサーチ 国際部

広瀬 真司

2025年7月31日執筆

1.イラン核開発問題の経緯

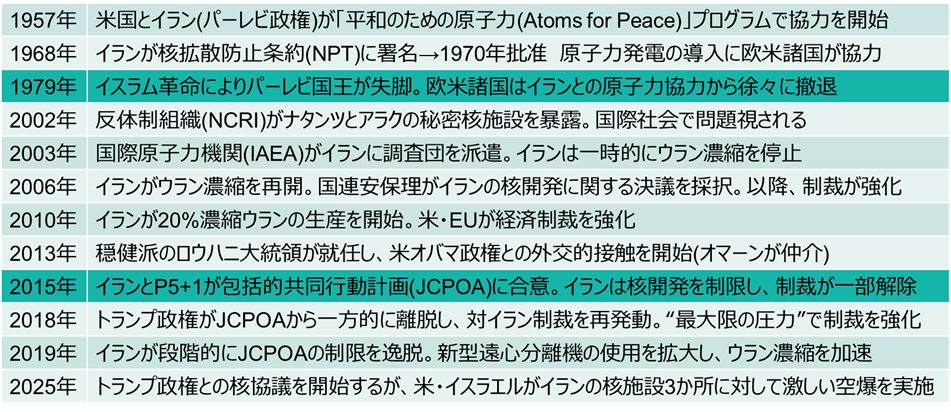

1979年のイスラム革命でパーレビ国王が失脚するまで、イランは「親米・反共」の立場を取る中東地域の重要なパートナーとして、米国や西側諸国と緊密な関係を築いていた。1957年には、米国とパーレビ政権下のイランが「平和のための原子力(Atoms for Peace)」プログラムの一環として民生用原子力協力に合意し、米国は研究用原子炉などをイランに提供した。また、西ドイツ(当時)もブーシェヘル原発(現在稼働中)の建設に協力していた。

しかし、1979年のイスラム革命以降、欧米諸国はイランとの原子力協力から徐々に撤退し、西ドイツもブーシェヘル原発の建設から手を引いた(その後、イランは1990年代に入り中国やロシアと原子力協定を締結し、建設はロシアによって引き継がれ、最終的に2013年にブーシェヘル原発が稼働した)。

2002年には、イラン反体制組織がナタンツとアラクにおける秘密核施設の存在を明らかにし、イランの隠された核開発活動が国際社会の非難を浴びることとなった。以降、イランはウラン濃縮活動を継続し、国連、米国、EUなどから次々に制裁が科され、国際的に孤立を深めていった。

転機が訪れたのは2015年、イランと6大国(米・英・仏・独・中・露)との間で「包括的共同行動計画(JCPOA)」が締結されたときである。この合意により、イランはウラン濃縮活動を原子力発電用の低濃度(3.67%)に制限することに同意し、その見返りとして国連制裁の解除や、米国・EUによる一部制裁の停止が実施された。

しかし、トランプ政権(第1期)はこの合意を一方的に破棄し、「最大限の圧力キャンペーン」として対イラン制裁を再開・強化した。これに対抗するかたちで、イランはウラン濃縮を加速し、最終的には60%濃縮ウランを400kg以上保有するに至った。こうした状況の中、2025年6月にはイスラエルによるイランへの攻撃、さらには米国によるイラン核施設への空爆が発生した。

2.“12日間戦争”と核問題

現地時間6月13日早朝、イスラエルはイランに対する奇襲攻撃を開始し、ミサイル、ドローン、戦闘機を用いて、イラン国内の複数の核関連施設、インフラ拠点、武器庫、迎撃システムなどを爆撃した。イランの国営放送局も攻撃対象となった。また、多数の軍関係者や革命防衛隊の幹部、政権高官、核科学者および技術者らが殺害された。イランはこれに対する報復として、イスラエルに対しミサイルやドローンによる攻撃を行った。

当初はイスラエルの対イラン攻撃から距離を置いていたトランプ政権だったが、6月22日には3か所の主要なイランの核施設(ナタンツ、フォルドゥ、イスファハーン)に対し、地中貫通爆弾(バンカーバスター)や巡航ミサイルを用いた空爆を実施した。ナタンツとフォルドゥの核施設は地下深くに設置されており、イスラエル単独では攻撃が困難だったため、これらの施設への攻撃には地下数十メートルの標的を破壊できる能力を持つ米軍の参加が不可欠だった。

翌23日、イランは報復として、中東最大の米空軍基地であるカタールのアル・ウデイド空軍基地に対し、ミサイル19発を発射。18発は迎撃され、1発が着弾したものの、大きな被害は報告されなかった。さらに翌24日、トランプ大統領は自身のSNSで突然停戦を宣言し、イランへの攻撃に向かっていたイスラエルの戦闘機を引き返させ、12日間に及んだ戦闘は一旦終結することとなった。

トランプ大統領は、イランの主要核施設を「完全に壊滅させた」と発表したが、米国防情報局(DIA)は初期評価として「イランの核開発を数か月遅らせただけ」と報告し、トランプ氏はこれに激怒した。米国防総省は「最大で2年間の遅延」との見方を示したものの、実際の損害規模については現地調査を経なければ正確な評価は困難とされている。

また、イランが保有していた60%濃縮ウラン約400kgについても、トランプ大統領は「完全に破壊した」と主張している一方で、イラン側は「施設が攻撃を受ける前に搬出した」としており、両者の主張は大きく食い違っている。

イランは核不拡散条約(NPT)加盟国として、これまで国際原子力機関(IAEA)の査察を受け、自国の核開発状況を報告してきた。それにもかかわらず、核保有国である米国および、NPT非加盟で事実上の核保有国とされるイスラエルから軍事攻撃を受けたことに対する強い不満から、イランは7月2日、IAEAとの協力を一時停止し、査察官はイランから出国した。

イランはNPT創設時からの加盟国であるが、現在イラン議会ではNPTからの脱退をめぐる議論も進められている。なお、北朝鮮は2003年にNPTを脱退し、その後、核兵器保有に向けて動きを本格化させた経緯がある。

3.イランのNPT脱退シナリオ

イランには、ハメネイ最高指導者が核兵器の製造および使用を禁じたファトワ(宗教令)があるため、イランは一貫して核開発は平和利用目的であり、核兵器を製造する意図はないと主張してきた。イランのアラグチ外相も「イランはNPTにコミットし続ける」と述べており、現時点でイランがNPTを脱退し核兵器保有に踏み切る可能性は高くないと考えられる。むしろ、交渉材料としてのレトリックとして用いているとみるのが妥当だろう。ここでは仮に、イランがNPTから脱退し核保有へ進もうとした場合にどうなるかを考えてみたい。

NPTの第10条には、「異常事態が自国の至高の利益を著しく損なうと判断した場合」に脱退できる旨が規定されている。このような事態が発生した場合は、すべての締約国および国連安全保障理事会、国連総会に通告を行い、その通告から3か月経過後に正式に脱退となる。NPT脱退後は、IAEAへの報告義務や監視・査察の対象、核の透明性確保の義務、核兵器非製造の約束など、NPTによる制約を受けなくなるため、たとえイランが核兵器開発を始めてもその動向は検出されにくくなる。

とはいえ、衛星画像による監視や諜報活動は従来通り継続されるため、核兵器開発の兆候があれば、イスラエルや米国が再び軍事攻撃に踏み切る可能性は高い。過去には、イラクやシリアにおいて核開発の疑いがあるとして、イスラエルが先制攻撃で原子炉を破壊した例もある。

さらに、もし仮にイランが核兵器保有に成功した場合、ペルシャ湾対岸のサウジアラビアは、ムハンマド皇太子兼首相が「イランが核兵器を持てばサウジも持つ」と公言している通り、同様に核保有を目指す可能性がある。また、トルコやエジプトなど地域の他国も核による抑止力を求めることが予想され、結果としてNPT体制下の核不拡散体制に逆行する事態を招く恐れがある。

4.イラン核問題の今後

短期的には、注目すべき点が二つある。まず、米・イラン核協議が再開されるかどうかである。米・イラン核協議はオマーンの仲介による間接交渉が4月12日に開始され、5月末までに5回実施された。6回目は6月15日に予定されていたが、その2日前にイスラエルがイランへの攻撃を実施したため、開催されなかった。現在、トランプ政権はイランとの協議再開を求めているとされるが、イラン側は交渉中にもかかわらずイスラエルの攻撃を受けたことへの不信感から、再度攻撃を受けることのない保証を協議再開の条件として要求している。

次に、JCPOAの欧州当事国であるE3(英国、フランス、ドイツ)によるスナップバックの可能性にも注目が集まっている。スナップバックとは、イランがJCPOAの規定に重大な違反を犯した場合に、JCPOAで解除された対イラン国連制裁をすべて復活させる手続きのことである。2018年にトランプ政権がJCPOAから離脱した米国は既にこの権利を失っているため、スナップバックを進める意思と権利を持つのはE3のみである。実際にE3は、8月末までにイランがIAEAへの協力姿勢を示さなければ、スナップバック手続きを開始するとイランに警告している。スナップバックの期限はJCPOA発効日(Adoption Day)から10年間であり、2025年の10月18日以降は使えなくなる。スナップバックを実施するには、まずJCPOA当事国が国連安全保障理事会に通告を行い、その後30日以内に制裁の再発動を止める決議が採択されなければ、対イラン国連制裁が自動的に復活するという流れである(拒否権は行使できない)。国連制裁が再発動されればイランは今よりもさらに厳しい状況に置かれるため、イランはE3に対して、NPTからの脱退をちらつかせてスナップバックを思いとどまらせようとしている。イランはまた、JCPOA当事国の中国やロシアとも協議を重ねている。

最後に、イスラエルの動きにも注意が必要である。今回のイランとの交戦により、イスラエルのイラン攻撃に対するハードルは確実に低くなっている。今回の交戦でイスラエル側は31人の犠牲者を出したが、多くのイスラエル国民はイラン攻撃を強く支持している。反撃に備えた迎撃態勢の見直しは必要であるものの、イスラエルによる再度のイラン攻撃の可能性は比較的高いと考えられる。

記事のご利用について:当記事は、住友商事グローバルリサーチ株式会社(以下、「当社」)が信頼できると判断した情報に基づいて作成しており、作成にあたっては細心の注意を払っておりますが、当社及び住友商事グループは、その情報の正確性、完全性、信頼性、安全性等において、いかなる保証もいたしません。当記事は、情報提供を目的として作成されたものであり、投資その他何らかの行動を勧誘するものではありません。また、当記事は筆者の見解に基づき作成されたものであり、当社及び住友商事グループの統一された見解ではありません。当記事の全部または一部を著作権法で認められる範囲を超えて無断で利用することはご遠慮ください。なお、当社は、予告なしに当記事の変更・削除等を行うことがあります。当サイト内の記事のご利用についての詳細は「サイトのご利用について」をご確認ください。

レポート・コラム

レポート・コラム

SCGRランキング

SCGRランキング

- 2025年11月20日(木)

「景気とサイクル」景気循環学会40周年記念号第80号に、当社シニアエコノミスト 鈴木 将之が寄稿しました。 - 2025年11月18日(火)

『日本経済新聞(電子版)』に、当社チーフエコノミスト 本間 隆行のコメントが掲載されました。 - 2025年11月17日(月)

『Quick Knowledge 特設サイト』に、当社シニアエコノミスト 鈴木 将之のQuick月次調査・外為11月レビューが掲載されました。 - 2025年11月13日(木)

『日経ヴェリタス』に、当社シニアエコノミスト 鈴木 将之のコメントが掲載されました。 - 2025年11月11日(火)

『週刊金融財政事情』2025年11月11日号に、当社チーフエコノミスト 本間 隆行が寄稿しました。