データセンターが経済を動かす時代になるのか?

2025年09月08日

住友商事グローバルリサーチ 経済部

本間 隆行

IMFが7月に公表した世界経済見通し(WEO)で世界の実質経済成長見通しを3.0%、2026年を3.1%と、前回見通しよりも引き上げた。この中で、リスクは上振れよりも下方にあるとしており、関税率の再上昇、地政学的緊張の高まり、財政赤字拡大を受けた長期金利の上昇などがその要因となり得ると指摘している。

成長見通しが引き上げられた、と言っても駆け込み需要に起因することや、相互関税率が交渉の結果、当初想定よりも低くなりそうだとの理解が広まっているように、必ずしも前向きな評価が紐付けられているわけではない。

経済成長にともなって、消費や投資をけん引する成長ドライバーに注目が集まる。例えば、家計所得の増加につれて家電が普及し、さらに所得が一定水準を超えると、自動車の保有が増加、「モータリゼーション」が進展する。これにより、保険やメンテナンスといった関連サービスや道路整備といった社会インフラの拡充が公共部門の支出を通じて、経済活動へ波及していく。最近では自動車の「サブスクサービス」も普及しているように、家計はかつてのように直接保有よりも、サービス購入による間接保有を選好しているのかもしれない。こうなると消費の科目や性質といったものは、過去の在り方とはだいぶ異なってくる。

こうした消費の変質は、情報通信産業が起点となっていることは確かなようだ。書籍やレコードのレンタルは遡り過ぎだとしても、ビデオはサーバー上にあるソフトの貸借へと形態は変わっているし、書籍はソフトを通じてデジタル化・電子化された著作物の閲覧権を保有しているものだ、としたら一つの作品を共同所有しているとも言うことができるだろう。

かつて、個々のパーソナルコンピューターに保存されていたデータは、インターネット上で保管するクラウド利用が主流となっている。インターネット上での保管といっても、物理的にはデータセンター(以下、“DC”)が設置されており、サーバー上でデータが管理されている。かつてはDCと言えば、データのバックアップが主流だったが、いまではAI利用の急拡大を追い風に、AI向けDC設置に期待が寄せられている。我々の生活の変化といった身近な影響から、経済成長の中心になる可能性、産業構造や雇用の変化、さらには電線や半導体調達の安定は維持されるのかといった経済安定保障分野まで論点は多岐にわたる。

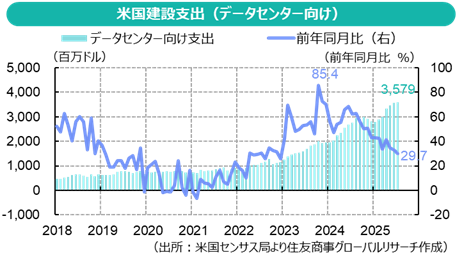

米国センサスでは、建設支出でDC向け支出を公表している。建物の建設費に相当するもので、構築物とそれに付随する設備が集計対象となっている。2025年7月の金額35.79億ドルで前年同月比では29.7%の増加となっており、2025年Q2の名目GDPの設備投資が前年同期比で4.4%だったことや、そのうちの非住居向け構築物投資がマイナス2.7%に落ち込んでいたことを踏まえると、非常に大きな伸びを示している。しかし、伸び率そのものは低下傾向が見て取れるし、同月の建設支出総額が1,450億ドル余りであることと比較すると、DC投資を下支えの役割を担っているものの、けん引役という表現は「荷が重い」。もちろん、一部の業種や企業収益には恩恵が及ぶことにはなる。

増勢が見込まれてはいるものの、課題も少なくはない。投資金額の増加は従来のDCとAI向けでは仕様が異なるからだとの指摘もある。例えば、AI向けはこれまで以上に電力を必要とするため、屋内の配電・変電設備は従来型よりも大型化・大容量化していくことになる。また、発熱対応のため大規模な冷却設備が設置されることとなり、サーバーを格納するラック(キャビネット)の耐性強化が必要となる。結果として、単位面積あたりの重量がAI向けは相応に重くなることから、DCの床面の耐性強化も必要となってくるなど、AI向けDCの建設費用は従来型よりも高くなっている点には留意が必要だろう。

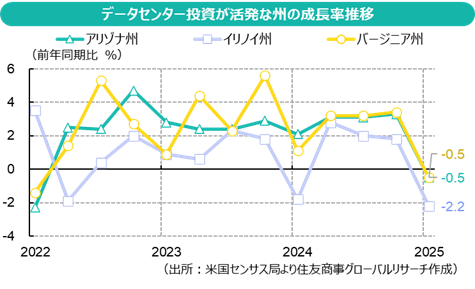

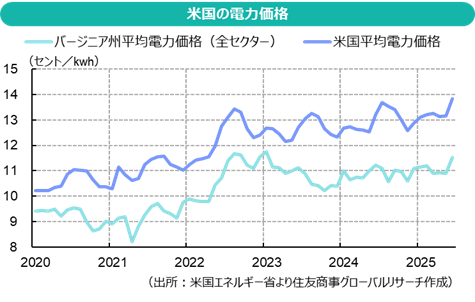

建設費用の増加に伴って、総費用を抑制するために、土地取得費用が安く、安価な電力を調達できる地域に注目が集まる。カリフォルニア、アリゾナ、テキサスなどにも注目が集まっているが、現在のところは、インターネットの接続性が高く、電力インフラも充実しているバージニア州北部に多くのDCが設置されている。いずれの地域でもAI向けDCには大量の電力が必要となってくるため、その建設に当たっては電源確保が前提条件となる。DCまでの電線の新規敷設や、また既存の電源だけでは不足することから、発電設備が必要とされる。一義的には設備投資の進展が期待されることもあるので、経済活動には地元政府の法人税収も増加することもあって肯定的にとらえられるが、急速な需要拡大により供給力が不十分であれば、需給のひっ迫を通じて、地元経済、特に家計や中小企業への影響が懸念されるため、慎重な対応が求められる。短期的には安価な電力供給を想定できるとしても、供給余力が無ければ、中長期的には、電力料金への上昇圧力が高まることが懸念される。こうした見通しを背景に、大手事業者は自ら電力確保を急いでいる。

設置費用や電力要件がクリアできたとしても、ガバナンス上の課題への対応も必要とされる。特に個人情報や企業の事業活動に関する情報は適切な管理がなされることが、法的にも社会的にも、安全保障からも消費者心理からも求められる。データ流通に関しては原則自由ではあるべきだが、一定の管理下で、という必要条件が常に伴う。EUでは「一般データ保護規制(GDPR)」で個人情報の営利利用が厳しく管理されており、違反時には多額の罰金(最大売上高の4%または2,000万ユーロ)が設定されていることもあり、企業にとってはデータ保護基準のデファクトとなっている。法の順守は大前提になるが、解釈の違いによって違法性判断が分かれる可能性があるように、絶対ではないため法的リスクが常に伴う。このように越境データを取り扱う際には常にリスクが伴い、EUのほか、日本も米国(主に州法)も個人情報保護は総じて厳格であると認識されている背景もあり、当面のAI向けDC利用はこうした管理水準に一定程度厳格と認められる地域間か、または地産地消が主流となっていくとみられる。

最終的にはAIによって、どんな付加価値が生み出されるかが重要となってくる。社会実装の初期段階にあることで、活用の余地は広く、現在想像していないような夢のような展開も期待される一方で、資本コストや運用コストが高止まりすることで利用が限定され、社会への普及が遅れることも考慮すべき段階に移行しつつある点にも注意を払う必要があるだろう。

以上

記事のご利用について:当記事は、住友商事グローバルリサーチ株式会社(以下、「当社」)が信頼できると判断した情報に基づいて作成しており、作成にあたっては細心の注意を払っておりますが、当社及び住友商事グループは、その情報の正確性、完全性、信頼性、安全性等において、いかなる保証もいたしません。当記事は、情報提供を目的として作成されたものであり、投資その他何らかの行動を勧誘するものではありません。また、当記事は筆者の見解に基づき作成されたものであり、当社及び住友商事グループの統一された見解ではありません。当記事の全部または一部を著作権法で認められる範囲を超えて無断で利用することはご遠慮ください。なお、当社は、予告なしに当記事の変更・削除等を行うことがあります。当サイト内の記事のご利用についての詳細は「サイトのご利用について」をご確認ください。

レポート・コラム

レポート・コラム

SCGRランキング

SCGRランキング

- 2026年2月9日(月)

『時事通信』に、当社シニアアナリスト 鈴木 直美のコメントが掲載されました。 - 2026年2月7日(土)

『日本経済新聞』に、当社チーフエコノミスト 本間 隆行のコメントが掲載されました。 - 2026年1月31日(土)

『日本経済新聞』に、当社チーフエコノミスト 本間 隆行のコメントが掲載されました。 - 2026年1月21日(水)

『日経ヴェリタス』に、当社シニアアナリスト 鈴木 直美が寄稿しました。 - 2026年1月15日(木)

『朝日新聞デジタル』に、米州住友商事会社ワシントン事務所調査部長 渡辺 亮司のインタビュー記事が掲載されました。