「英・独・仏が対イラン国連制裁再発動(スナップバック)の手続きを開始」 中東フラッシュレポート(2025年8月後半号)

調査レポート

2025年09月11日

住友商事グローバルリサーチ 国際部

広瀬 真司

2025年9月5日執筆

1.イラン/英国・フランス・ドイツ(E3):E3が対イラン国連制裁再発動(スナップバック)の手続きを開始

8月28日、英国・フランス・ドイツの3か国(E3)は、2015年にイランと締結した核合意「包括的共同行動計画(JCPOA)」に対し、イランが重大な違反を行ったとして、国連安全保障理事会に通告し、同合意で解除されていたすべての対イラン国連制裁を復活させる「スナップバック」手続きを開始したと共同声明で発表した。今後30日間の審議期間中に国連安保理が制裁解除継続の決議を採択しない限り、解除されていた制裁は自動的に復活することになる。E3の外相は、この期間中もイランに合意履行を促すため外交努力を続けるとしている。米国とイスラエルは、E3によるスナップバックの発動を支持した。

これに対し、イラン外務省は強く反発し、「E3が国連安保理に提出した違法な通知を断固拒否し、最も強い言葉で非難する」とXに投稿した。イラン側は、JCPOAの義務を果たしてこなかったのはむしろE3だと主張し、「E3にスナップバックを発動する権利はなく、その通知は無効で法的効力を持たない」と断じたうえ、「挑発的かつ不必要なエスカレーションには相応の対応を取る」として報復措置の可能性を示唆した。

ロシアと中国はE3の動きに反対しており、これを阻止するため、スナップバックの期限を6か月間延長する決議案を国連安保理に提出した。この決議案が採択されれば制裁再発動の動きは止まることになるが、拒否権を持つ米国、英国、フランスが反対する可能性は高いとみられる。

スナップバックの発動期限はJCPOAの発効日(Adoption Day)から10年間と定められており、2025年10月18日以降は行使できない。また、10月はロシアが国連安保理議長国を務めるため、発動に反対するロシアが妨害を試みる可能性もある。このため、30日間の審議期間を考慮すると、E3にとって8月末がスナップバック発動の事実上最後の機会であった。今後20日余りの間に、イランと欧米の間で外交的進展があるのか、ロシア・中国の決議案が採択されて制裁再発動が阻止されるのか、それとも制裁が復活するのか、国際社会の注目が集まっている。

2.イスラエル/オーストラリア:オーストラリア政府がイスラエル議員の入国ビザを取り消し

8月18日、国連総会でパレスチナを国家承認すると表明しているオーストラリアのバーク内相は、「憎悪と分断を引き起こす目的でオーストラリアに渡航する人物を受け入れない」として、訪豪を予定していたイスラエル極右政党「宗教シオニズム」所属のロスマン議員の入国ビザを取り消した。同議員はガザからのパレスチナ人追放を主張し、同地での飢餓発生を否定してきた人物である。また、同議員が所属する宗教シオニズム党の党首はスモトリッチ財務相であり、オーストラリア政府は同氏をヨルダン川西岸におけるパレスチナ人への暴力を扇動したとして制裁対象に指定している。今回の措置により、ロスマン議員は今後3年間オーストラリアを訪問できなくなる。

これに対し、ロスマン議員は「オーストラリア政府の決定は露骨な反ユダヤ主義だ」と非難。さらに、イスラエルのサアル外相は数時間後、対抗措置としてパレスチナ自治区駐在のオーストラリア外交官らのビザを取り消したと発表した。加えて、在キャンベラのイスラエル大使館に対し、オーストラリア政府関係者のイスラエル入国ビザ申請を厳格に審査するよう指示したとされる。

オーストラリアのウォン外相は「対話と外交が最も必要なこの時期に、ネタニヤフ政権はイスラエルを孤立させ、平和と二国家解決に向けた国際的努力を損なっている」と述べてこの決定を批判。これに対し、ネタニヤフ首相は首相公式Xアカウントで、「歴史はアルバニージー首相を、イスラエルを裏切り、オーストラリアのユダヤ人を見捨てた弱い政治家として記憶するだろう」と反論した。一連の対立の激化により、両国関係のさらなる悪化が懸念されている。

3.イラン/オーストラリア:オーストラリア政府は駐豪イラン大使の国外追放を発表

8月26日、オーストラリアのアルバニージー首相は、2024年10月と12月にシドニーおよびメルボルンで発生したユダヤ教施設への襲撃・放火事件について、イランの革命防衛隊(IRGC)がオーストラリア国内のエージェントを通じて関与した可能性が高いと発表した。そのうえで、駐豪イラン大使を「ペルソナ・ノン・グラータ(好ましからざる人物)」と宣言し、同大使を含む4人のイラン人外交官に対し、7日以内の国外退去を通告した。さらに、駐イラン・オーストラリア大使館は業務を停止し、館員全員を退避させたことを明らかにするとともに、自国民に対してイラン渡航を控えるよう勧告し、現在イラン滞在中の国民に直ちに出国するよう求めた。オーストラリア政府は、IRGCをテロ組織に指定する法案を提出する予定である。

これに対し、イランのアラグチ外相はXで、「イラン国内には数十のシナゴーグが存在し、その保護に最大限の努力を払っている。その状況下で、イランがオーストラリアで同様の施設を攻撃したと非難するのは全くのナンセンスだ」と投稿した。さらに、アルバニージー首相がイスラエルとの関係改善を目的に今回の措置を取ったと批判し、「戦争犯罪者であるネタニヤフ首相が唯一正しいのは、オーストラリアの首相を”弱い政治家”と指摘した点だ」と付け加えた。

4.ノルウェー:年金基金が米キャタピラーから投資撤退

8月25日、ノルウェー政府年金基金を管理・運用するノルウェー中央銀行投資管理部門(NBIM)は、イスラエルによる人権侵害に関与しているとして、米建設機械大手キャタピラーへの投資を撤退すると発表した。キャタピラーはイスラエルにブルドーザーを販売しており、それらがパレスチナ自治区での違法な家屋破壊などに使用されていると指摘されている。同基金は同社株式の約1.2%(約24億ドル相当)を保有していたが、すべて売却した。さらに、ヨルダン川西岸でのユダヤ人入植地建設に資金を提供したとして、イスラエルの5銀行株(合計約6.6億ドル相当)もすべて売却したことを明らかにした。

同基金は総資産約2兆ドルを運用する世界最大の政府系ファンドで、全世界の上場企業の約1.5%にあたる8,400社以上の株式を保有している。ノルウェーでは9月に議会選挙を控え、同基金の対イスラエル投資をめぐる議論が高まっており、世論や政治的圧力を背景にイスラエル関連株の売却が相次いでいる。NBIMは2025年にすでに20社以上のイスラエル企業株を売却しているが、イスラエル以外の企業が同様の理由で売却対象となったのは今回が初めてである。

5.イラク情勢

- 8月27日、イラク政府は人民動員部隊(PMU)の大幅な再編を目指す法案を、米国からの圧力を受けて撤回した。同法案は、制度的に曖昧な位置づけにあるPMUを制度化し、その作戦権限と財政権限を拡大する内容であった。

- 8月28日、アブドゥルガニ・エネルギー担当副首相兼石油相は、バスラとキルクークで新たな製油所プロジェクトを立ち上げたことにより、イラクは年内にもガソリン生産の自給自足を達成する見込みだと発表した。

- 2024年のイラク・米国合同委員会での合意に基づき、2025年9月には米軍主導の連合軍がイラク北部のクルディスタン地域(KRI)を除くイラクから撤退を完了する予定である。9月15日には、主要拠点の一つであるアイン・アルアサド空軍基地からの完全撤収が見込まれている。さらに、2026年9月までにはエルビルに500人未満を残すのみで、イラク全土から撤退する計画となっている。しかし、イラク国内の政治的対立や不安定なシリア情勢を背景に、過激派組織「イスラム国(IS)」の復活が懸念されている。

- イラクを流れるチグリス川とユーフラテス川の水量は過去数十年で最低水準となっており、水不足の危機が深刻化している。南部ジカール県では河川の減水と湿地の干上がりにより、1万世帯以上が避難を余儀なくされている。また、バスラでは水不足による塩分濃度の上昇と水質汚染が水関連疾患の急増を引き起こしている。降雨量減少や気温上昇といった地球規模の気候変動に加え、上流国であるトルコやイランの大規模ダム建設が流量減少に大きく影響している。

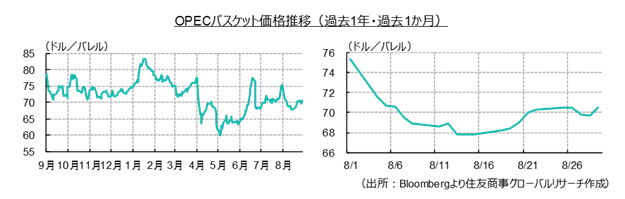

- 2025年7月の原油輸出詳細:輸出額71.8億ドル、輸出量 日量 337.9万バレル、平均単価1バレル当たり 68.56ドル。

6.リビア情勢

- 8月20~22日に横浜で開催された第9回アフリカ開発会議(TICAD9)に出席のため訪日していたラーフィー大統領評議会副議長は、石破首相と会談し、日本国民に対する渡航禁止措置の解除を要請した。また、日本企業のリビア市場参入を通じた経済・投資協力の可能性についても協議した。さらに、アルバウル外相代行は岩屋外相と会談し、二国間関係の強化やガザ情勢に関して意見交換を行った。

- 8月25日、ベンガジを訪問したトルコ国家情報機関(MIT)のカルン長官は、リビア国民軍(LNA)のハフタル司令官およびサダム・ハフタル副司令官と会談し、情報・安全保障分野での協力強化について協議した。続いて8月29日には、LNAのハーリッド・ハフタル参謀総長がロシアを訪問し、防衛協力の拡大についてロシアの国防次官と会談した。

- 8月30日、トルコのフィダン外相は、同国の軍事・外交的関与がリビアにおける新たな紛争の勃発を阻止するうえで決定的な役割を果たしたと国営テレビで発言した。これに対し、リビア東部を拠点とする代表議会(HoR)の第二副議長は、外国の介入こそが国内紛争を煽り、危機を長期化させていると主張し、いかなる名目であっても外国軍がリビアに駐留し続けていることに深い懸念を表明した。

以上

記事のご利用について:当記事は、住友商事グローバルリサーチ株式会社(以下、「当社」)が信頼できると判断した情報に基づいて作成しており、作成にあたっては細心の注意を払っておりますが、当社及び住友商事グループは、その情報の正確性、完全性、信頼性、安全性等において、いかなる保証もいたしません。当記事は、情報提供を目的として作成されたものであり、投資その他何らかの行動を勧誘するものではありません。また、当記事は筆者の見解に基づき作成されたものであり、当社及び住友商事グループの統一された見解ではありません。当記事の全部または一部を著作権法で認められる範囲を超えて無断で利用することはご遠慮ください。なお、当社は、予告なしに当記事の変更・削除等を行うことがあります。当サイト内の記事のご利用についての詳細は「サイトのご利用について」をご確認ください。

レポート・コラム

レポート・コラム

SCGRランキング

SCGRランキング

- 2026年2月9日(月)

『時事通信』に、当社シニアアナリスト 鈴木 直美のコメントが掲載されました。 - 2026年2月7日(土)

『日本経済新聞』に、当社チーフエコノミスト 本間 隆行のコメントが掲載されました。 - 2026年1月31日(土)

『日本経済新聞』に、当社チーフエコノミスト 本間 隆行のコメントが掲載されました。 - 2026年1月21日(水)

『日経ヴェリタス』に、当社シニアアナリスト 鈴木 直美が寄稿しました。 - 2026年1月15日(木)

『朝日新聞デジタル』に、米州住友商事会社ワシントン事務所調査部長 渡辺 亮司のインタビュー記事が掲載されました。