「イスラエルがハマス幹部を標的にカタール・ドーハを空爆」 中東フラッシュレポート(2025年9月前半号)

調査レポート

2025年10月20日

住友商事グローバルリサーチ 国際部

広瀬 真司

2025年10月9日執筆

1.イスラエル/カタール:イスラエルがハマス幹部を標的にドーハを空爆

9月9日、午後3時40分頃(現地時間)、イスラエルはカタールの首都ドーハに対して空爆を実施した。標的は、2日前にトランプ大統領が提示したガザ停戦案を協議するため、ドーハに集まっていたハマス指導部(ハリール・アル・ハイヤ氏やハーリッド・メシャアル氏ら)であった。攻撃が行われたのは、外国大使館や学校、住宅が集中し、多くの外国人が居住するウェストベイ地区である。ハマスは「指導部は全員無事」と発表したが、ハイヤ氏の息子や側近を含む5人と、カタール治安部隊員1人の計6人が死亡し、その他複数が負傷した。

イスラエルは今回の攻撃について米国に事前通知し、米国がカタールに伝達したとされるが、カタール政府は「通知を受けたのは攻撃後だった」と発表。トランプ大統領は自身のSNSで「この攻撃はネタニヤフ首相の決定であり、私の決定ではない」と述べ、「カタールへの一方的な爆撃は、イスラエルや米国の目標達成にはつながらない」と投稿。「残念ながら通知が遅すぎた」とも付け加えた。

カタールには約1万人の米兵が駐留する中東最大規模の米空軍基地があり、同国は米国にとって「非NATO主要同盟国」と位置付けられている。今回の攻撃を受け、カタール政府は強く反発。ムハンマド首相は「イスラエルの攻撃は国家テロにほかならない」と非難し、湾岸地域全体が危機にさらされていると警告。国際法に違反する野蛮な行為への地域的な報復を呼びかけた。国連やアラブ諸国を含む国際社会も一斉にイスラエルの行動を非難した。翌10日には、カタールとの連帯を示すため、UAEのムハンマド大統領ら周辺諸国の首脳が相次いでカタールを訪問した。

9月11日には国連安全保障理事会が緊急会合を開き、カタールへの連帯を表明する声明を発したが、イスラエルへの直接的な言及はなかった。さらに9月15日にはアラブ・イスラム諸国の緊急首脳会議がドーハで開催され、共同声明でカタールとの連帯を確認し、イスラエルの攻撃を強く非難した。

2.イスラエル:エルサレムのバスターミナルでテロ事件発生

9月8日、午前10時過ぎ、エルサレム北部のバスターミナルで銃乱射事件が発生し、6人が死亡、15人が重軽傷を負った。犠牲となったのは、25~79歳までのユダヤ人男女6人。現場は東エルサレムにあるユダヤ人入植地ラモットに位置し、正統派ユダヤ教徒が多く居住する地区であった。実行犯は、現場にもほど近いヨルダン川西岸地区の村出身のパレスチナ人男性2人(20歳と21歳)。2人は非番のイスラエル兵と数人の武装した民間人によってその場で射殺された。

イスラエル警察は事件を「テロ」と断定。ハマスは事件を称賛する声明を発表し、「(この行動は)占領による犯罪や我々の民に対する虐殺への自然な反応である」と述べた。一方、パレスチナ自治政府は「その出所を問わず、あらゆる形態の暴力とテロリズム」を非難すると述べた。イスラエルのサアル外相は、複数の欧州諸国がパレスチナ国家を承認しようとしていることに言及し、「我々の小さな国土の中心部にパレスチナのテロ国家を受け入れるようイスラエルに強要する現在の試みを、我々は完全に拒否する。今朝事件を起こしたテロリストはパレスチナ自治政府管轄地域から来た。そのような国家の樹立が持つ目的はただ一つ、イスラエル国家の消滅である」と主張した。

今回の事件の現場となったラモットでは、2023年2月にもバス停にいた人々に車が突っ込んで3人が亡くなった事件が発生している。また商都テルアビブでも2024年10月に銃撃と刃物による襲撃事件で7人が死亡するなど、イスラエルでは毎年のように類似の事件が繰り返されている。

3.米国/パレスチナ:米入国ビザ発給を拒否

8月31日付の米紙ニューヨーク・タイムズは、パレスチナ・パスポート保持者に対するほぼすべての米国入国ビザの発給が停止されたと報じた。今回の措置は、医療目的、大学留学、親族・友人訪問、ビジネス出張など、幅広い種類のビザに影響を及ぼしており、実質的にパレスチナ人のビザ申請を全面的に拒否するものとなっている。これを受け、パレスチナ自治政府のアッバス大統領は、トランプ政権に対し措置の再考と撤回を求めた。

背景には、国際社会によるパレスチナ国家承認の動きがある。英国、フランス、カナダなど主要国が、9月の国連総会の場でパレスチナを国家として承認する意向を示したため、これに対しイスラエルと米国は強く反発している。米国によるビザ発給停止は、アッバス大統領やパレスチナ政府高官の国連会議への出席を妨げ、国家承認の機運やイスラエル批判の高まりを抑制する狙いがあるとみられている。

4.イエメン:イスラエルの空爆で首相や閣僚らが死亡

8月28日、イスラエルはイエメンの首都サナアの大統領宮殿などを空爆し、イエメンを実効支配するフーシ派政権のラハウィ首相を含む閣僚12人が死亡した。空爆当時、会議が開かれており、外相、法相、情報相などの主要閣僚も殺害された。イスラエルがこれまで行ってきた攻撃の多くは港湾施設やエネルギー拠点、軍事インフラを標的としており、政権高官を直接狙った空爆は今回が初めてである。

ラハウィ首相は南部アビヤン州出身で、サーレハ元大統領の盟友であった人物。2024年8月に首相に任命されたが、フーシ派の中枢メンバーではなく、名目的な政権代表とみられていた。このため、同氏の死がフーシ派内部の権力構造に直ちに大きな影響を及ぼす可能性は低いとみられている。同氏の死亡を受け、ミフターハ副首相が首相代行に任命された。

事件後、フーシ派のマシャート最高政治評議会議長をはじめとする指導部は「必ず報復する」と宣言。以降、同派によるイスラエル本土への攻撃や紅海航路上の商船を標的とした攻撃が継続している。一方、イスラエル側のイエメン空爆も続いており、多数の民間人が犠牲となっている。

5.イラク情勢

- 9月2日、米財務省外国資産管理局(OFAC)は、イラク産原油を装ってイラン産原油を密輸した疑いで、イラク人実業家が運営する海運会社および関連船舶ネットワークに制裁を科した。これに対し、イラク国営石油販売会社は直ちにこの非難を否定したが、9月6日、スーダーニ首相は本件に関する調査を命じた。

- 9月3日、スーダーニ首相は政府高官代表団を伴い、2日間の日程でオマーン南部サラーラを訪問し、ハイサム国王らと会談を行った。二重課税の回避およびビザ要件の緩和に関する2件の協定に加え、エネルギー(石油販売・貯蔵施設建設など)、観光、物流、鉱業、銀行、スマートシティ開発、防衛分野などに関する24件の覚書が締結された。また、イラク航空は9月6日より、バグダッドーマスカット間で週2便の定期運航を開始した。

- 9月9日、2023年3月にバグダッドで失踪していたイスラエル系ロシア人の学者のエリザベス・ツルコフ氏が解放された。

- 9月15日、スーダーニ首相はアラブ・イスラム諸国緊急首脳会議出席のため訪問したカタールで、トルコのエルドアン大統領、サウジアラビアのムハンマド皇太子兼首相、イランのペゼシュキアン大統領、シリアのシャラア大統領らと個別会談を行った。併せて、フセイン外相もイラン、トルコ、エジプトの外相と会談を実施した。

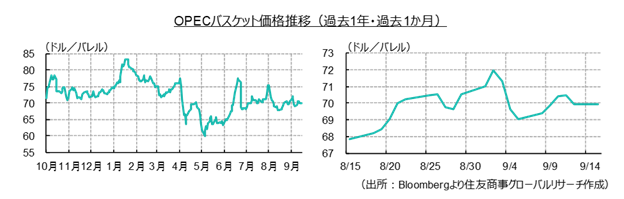

- 7月の原油輸出詳細: 輸出額71.8億ドル、輸出量 日量337.9万バレル、平均単価 68.56ドル/バレル。

6.リビア情勢

- 9月2日、リビア東部を拠点とするリビア国民軍(LNA)のサダム・ハフタル副司令官(ハフタル司令官の息子)と、西部を拠点とする国民統一政府(GNU)のイブラヒム・ドゥベイバ国家安全保障顧問(ドゥベイバ首相の甥)が、イタリアのローマで統一政府樹立に向けた会談を行ったとのこと。この場には、米国のマサド・ブーロス・アフリカ担当特使(トランプ大統領の娘ティファニーの義父)も同席したと報じられている。対立する東西リビアの有力者とトランプ政権高官が、旧宗主国イタリアで一堂に会したこの会談は、リビアの将来に大きな影響を及ぼす可能性のある動きとして注目されている。さらに、これまでGNUを強く支援してきたトルコが、敵対勢力である東部陣営との接触を強化する動きを見せており、トルコによる対リビア政策の再調整(ヘッジ戦略)にも関心が集まっている。

- 首都トリポリで、武装勢力による新たな軍事動員を受け、暴力発生リスクの高まりが懸念されていたが、トルコの仲介により、9月13日には民兵組織「特別抑止部隊(SDF)」とGNUの間で合意が成立し、事態のエスカレーションは回避された。ただし、この合意は依然として脆弱であり、中期的には崩壊の恐れが残る。

以上

記事のご利用について:当記事は、住友商事グローバルリサーチ株式会社(以下、「当社」)が信頼できると判断した情報に基づいて作成しており、作成にあたっては細心の注意を払っておりますが、当社及び住友商事グループは、その情報の正確性、完全性、信頼性、安全性等において、いかなる保証もいたしません。当記事は、情報提供を目的として作成されたものであり、投資その他何らかの行動を勧誘するものではありません。また、当記事は筆者の見解に基づき作成されたものであり、当社及び住友商事グループの統一された見解ではありません。当記事の全部または一部を著作権法で認められる範囲を超えて無断で利用することはご遠慮ください。なお、当社は、予告なしに当記事の変更・削除等を行うことがあります。当サイト内の記事のご利用についての詳細は「サイトのご利用について」をご確認ください。

レポート・コラム

レポート・コラム

SCGRランキング

SCGRランキング

- 2026年2月9日(月)

『時事通信』に、当社シニアアナリスト 鈴木 直美のコメントが掲載されました。 - 2026年2月7日(土)

『日本経済新聞』に、当社チーフエコノミスト 本間 隆行のコメントが掲載されました。 - 2026年1月31日(土)

『日本経済新聞』に、当社チーフエコノミスト 本間 隆行のコメントが掲載されました。 - 2026年1月21日(水)

『日経ヴェリタス』に、当社シニアアナリスト 鈴木 直美が寄稿しました。 - 2026年1月15日(木)

『朝日新聞デジタル』に、米州住友商事会社ワシントン事務所調査部長 渡辺 亮司のインタビュー記事が掲載されました。