「トランプ大統領がガザ和平のための「20項目の計画」を発表」 中東フラッシュレポート(2025年9月後半号)

調査レポート

2025年10月20日

住友商事グローバルリサーチ 国際部

広瀬 真司

2025年10月16日執筆

1.米国/イスラエル/パレスチナ:トランプ大統領がガザ和平のための「20項目の計画」を発表

9月29日、トランプ大統領は米国を訪問中のネタニヤフ首相との共同記者会見において、ガザ和平実現を目的とする「20項目の計画」を発表した。各項目の要点をごく簡潔に示したものは以下の通りである。

基準やスケジュールが不明確な部分が多く、解釈が曖昧な条項も含まれているものの、欧州主要国やアラブ・イスラム諸国はおおむねこの計画への支持を表明している。

1.ガザをテロのない地域とする。

2.ガザはガザの人々のために再開発される。

3.双方の合意後、戦争は直ちに終結し、イスラエル軍はすべての軍事作戦を停止、合意されたラインまで撤退する。

4.合意後72時間以内に生死問わずすべての人質を返還する。

5.全人質の解放後、イスラエルは終身刑受刑者250人および拘束中のガザ住民1,700人を釈放する。また、人質遺体1体返還ごとに、イスラエルはガザ住民の遺体15体を返還する。

6.平和的共存を誓約し武装を放棄したハマス構成員には恩赦を与え、第3国へ移送する。

7.合意成立後、ガザへの全面的な支援が再開される。

8.ラファハ検問所を開放し、国連機関等を通じて支援物資の配布を行う。

9.非政治的なテクノクラートによる「パレスチナ委員会」がガザを暫定統治し、トランプ氏が議長を務め、ブレア元英首相らが参加する「平和委員会」が監督を行う

10.経験豊富な専門家パネルを設立し、ガザ経済開発計画を策定する。

11.優遇関税を適用する経済特区を設置する。

12.パレスチナ人をガザから強制退去させない。

13.ハマスはガザの統治に関与しない。

14.地域パートナーがハマスに義務を履行させ、ガザが周辺諸国に脅威を与えないよう保証する。

15.米国・アラブ諸国および国際パートナーは国際安定化部隊(ISF)を創設し、ガザに即時展開する。

16.ガザの安定が確認され次第、イスラエル軍はガザから撤退し、ガザを占領・併合しない。

17.ハマスが合意を拒否した場合、イスラエル軍からISFに引き渡された「テロのない地域」で支援を再開する。

18.寛容と平和的共存の価値観に基づく宗教間対話プロセスを確立する。

19.パレスチナ国家樹立の夢は、自治政府による改革実行を条件とする。

20.平和・繁栄と共存のため、米国はイスラエルとパレスチナ人の対話プロセスを設立する。

2.サウジアラビア/パキスタン:2国間の共同戦略防衛協定に署名

9月17日、サウジアラビアのムハンマド皇太子兼首相と、同国を訪問中のパキスタンのシャリフ首相は、2国間の共同戦略防衛協定に署名した。共同声明によれば、この協定は「あらゆる侵略に対する共同の抑止力を強化することを目的」とし、「いずれかの国に対する侵略は、両国に対する侵略とみなされる」と規定している。協定内容はほとんど公表されていないが、パキスタンは約170発の核弾頭を保有するとされる国である。「協定は核兵器の使用も含むのか」と質問を受けたサウジ政府高官は、「あらゆる軍事手段を網羅する包括的防衛協定である」と答えたと報じられている。

協定の締結は「長年の議論の集大成」とされているが、その約1週間前の9月9日にイスラエルが米国の同盟国であるカタールを空爆したことで、サウジアラビアを含む湾岸諸国は一斉に警戒感を強めた。今回の合意は、イスラエルや地域の主要なライバルであるイランに対する抑止として機能するだけでなく、これまで米国一辺倒だったサウジアラビアが、自国の安全保障協力の多角化を本格的に進めていることを米国に示すシグナルでもあるとみられている。

3.モロッコ:Z世代による政府に対する抗議デモが発生

北アフリカのモロッコで、教育・医療改革を求める抗議デモが発生している。9月27日以降、少なくとも国内11都市で数百人の若者が連日デモを実施し、一部が暴力的なものに発展して警官隊と衝突。200人以上が逮捕されたとのことだが、その多くはすでに釈放された。

今回のデモに明確な指導者はおらず、いわゆる「Z世代」を中心とするオンライン・グループ「GenZ 212」や「Morocco Youth Voice」などが呼びかけ役となった。教育・医療改革、汚職との闘いを訴える呼びかけは、TikTokやインスタグラム、ゲームアプリのDiscordなどを通じて組織化・拡散された。若者たちは街頭デモで、教育制度改革や医療サービス改善を求めて政府を批判した。

モロッコ政府は2025年12月に開催されるサッカー・アフリカ杯や、2030年にスペインおよびポルトガルと共同で開催するサッカー・ワールドカップに向けて、新たなスタジアムの建設や既存スタジアムの改修に数十億ドルを投じている。こうした中、地方都市の公立病院で8人の妊婦が出産中に死亡する事件が発生し、「優先順位がずれている。スタジアムより病院を!」との国民の不満が噴出した。モロッコ統計局によれば、同国の若年失業率は35%を超えており、若年層を中心に社会的不平等への不満が高まっている。

4.イラン:スナップバック発動で対イラン国連制裁が復活

9月28日、2015年のイラン核合意(JCPOA)は事実上崩壊し、対イラン国連制裁が復活した。復活した制裁は、過去の6つの国連決議に基づくもので、通常兵器の禁輸、核拡散関連物資の輸出禁止、弾道ミサイル開発への制限に加え、核・弾道ミサイル計画に関与する個人・団体に対する渡航禁止や資産凍結などが含まれる。これらの制裁は全ての国連加盟国に拘束力を持ち、すでに苦境にあるイラン経済への影響が避けられないとみられている。

同日、イラン外務省は英国・フランス・ドイツを非難し、同3か国に駐在するイラン大使を召還すると発表した。今回の「スナップバック」手続きは、JCPOA当事国である英仏独の3か国が発動し、米国もこれを支持したが、イランおよび同じく当事国のロシアと中国は「法的根拠がない」として反対の立場を示していた。

5.イラク情勢

- 9月16日、ロシアのショイグ安全保障会議書記がイラクを訪問し、防衛および安全保障面での2国間関係強化について、イラクのアル・アラジ国家安全保障顧問と協議を行った。

- 9月17日、米政府は主要な親イラン民兵組織4団体(Harakat al-Nujaba、Kata'ib Sayyid al-Shuhada、Harakat Ansar Allah al-Awfiya、Kata'ib al-Imam Ali)を外国テロ組織(FTO)に指定した。これは、9月前半にイランの石油密輸を支援したとして米財務省がイラクの団体に科した制裁措置に続くものである。

- 9月25日、イラク人男性がウクライナでロシア軍とともに戦う戦闘員を募集した罪で終身刑を言い渡された。裁判所は、被告が国際的なネットワークを形成し、イラク人を募集して前線に送り込んだ罪で有罪を認定した。報告によると、2022年以降、数千人のイラク人が月額2,500~3,000ドルの報酬を得て戦争に参加しており、場合によっては居住権・市民権の付与や、戦死者遺族への最大8万ドルの補償金が提示されていたという。

- 9月27日、イラク・トルコ・パイプライン(ITP)が約2年半ぶりに再開された。トルコは2023年3月、国際仲裁裁定で不利な判断(イラク政府に対する15億ドルの違約金支払い)を受けたことを理由にITPを停止し、実質的にイラク・クルド地域からの原油輸出を遮断していた。

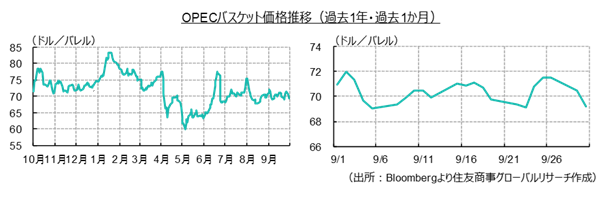

- イラクは歳入の大半を原油収入に依存しており、油価の下落により今年度は財政赤字が拡大する見通し。IMFによると、2024年時点でイラクが予算均衡を維持するために必要な原油価格は約84ドル/バレル。

- 8月の原油輸出詳細: 輸出額71.6億ドル、輸出量 日量338.1万バレル、平均単価 68.29ドル/バレル。

6.リビア情勢

- 9月17日、トルコのエルドアン大統領は、トルコ政府の対リビア政策における方針転換により、トルコとリビア東部勢力との関係がここ数か月で進展していると説明した。さらに、東部勢力を率いるハフタル・リビア国民軍(LNA)司令官のトルコ訪問が予定されていることにも言及した。

- 9月21日、リビア国営石油会社(NOC)は、過去24時間の生産量が原油138万6,143バレル、コンデンセート5万2,106バレル、天然ガス25億5,500万立方フィートに達したと発表した。

- 9月25日、メンフィー大統領評議会議長は米ニューヨークで第80回国連総会に出席し、演説でリビア危機を解決するための自身の構想を提示した。構想は4つの主要な柱から成り、①リビアの完全な主権回復、②包括的な国民合意を達成するための国内全当事者を巻き込んだ対話の実施、③特に安全保障、防衛、経済、財政に関連する主権機関の統一、④リビア国民が自由に指導者を選べる明確な憲法枠組みを通じた移行段階の終結、である。また、リビア人自身の主導権に基づかない解決策は過去の失敗を繰り返すだけだと強調した。

- 国際移住機関(IOM)によると、9月21日から27日の間に地中海で1,004人の移民が摘発され、リビアへ強制送還された。年初から9月末までの累計では、計19,264人の移民が拘束されリビアへ送還され、死者数は460人に達した。

以上

記事のご利用について:当記事は、住友商事グローバルリサーチ株式会社(以下、「当社」)が信頼できると判断した情報に基づいて作成しており、作成にあたっては細心の注意を払っておりますが、当社及び住友商事グループは、その情報の正確性、完全性、信頼性、安全性等において、いかなる保証もいたしません。当記事は、情報提供を目的として作成されたものであり、投資その他何らかの行動を勧誘するものではありません。また、当記事は筆者の見解に基づき作成されたものであり、当社及び住友商事グループの統一された見解ではありません。当記事の全部または一部を著作権法で認められる範囲を超えて無断で利用することはご遠慮ください。なお、当社は、予告なしに当記事の変更・削除等を行うことがあります。当サイト内の記事のご利用についての詳細は「サイトのご利用について」をご確認ください。

レポート・コラム

レポート・コラム

SCGRランキング

SCGRランキング

- 2026年1月21日(水)

『日経ヴェリタス』に、当社シニアアナリスト 鈴木 直美が寄稿しました。 - 2026年1月15日(木)

『朝日新聞デジタル』に、米州住友商事会社ワシントン事務所調査部長 渡辺 亮司のインタビュー記事が掲載されました。 - 2026年1月14日(水)

『東洋経済ONLINE』に、米州住友商事会社ワシントン事務所調査部長 渡辺 亮司のコラムが掲載されました。 - 2026年1月14日(水)

『日刊工業新聞』に、当社社長 横濱 雅彦へのインタビュー記事が掲載されました。 - 2026年1月8日(木)

『日本経済新聞』に、当社チーフエコノミスト 本間 隆行のコメントが掲載されました。