関税を下げたら価格も低下するのか?

2025年11月20日

住友商事グローバルリサーチ 経済部

本間 隆行

2025年11月18日作成

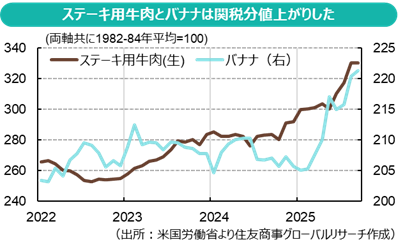

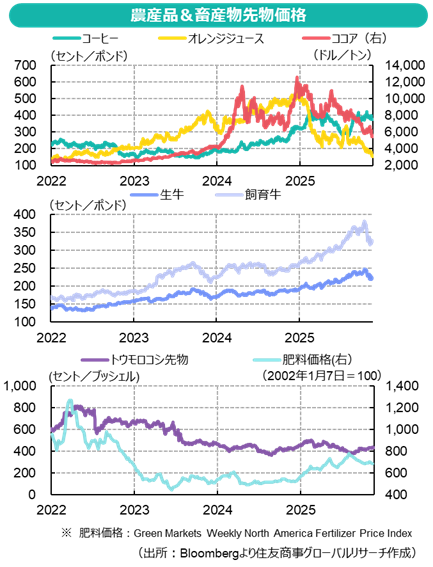

トランプ大統領は11月14日に関税を改定する大統領令に署名した。これにより4月に署名済みの「相互関税」を定めた大統領令(E.O. 14257)を修正されることとなり、特定農産物の関税は免税されることになった。ホワイトハウスのホームページによると、「コーヒーと紅茶」、「熱帯果物や果汁」、「ココアとスパイス」、「バナナ、オレンジ、トマト」、「牛肉」、「肥料」を免税対象としている。「米国で生産(栽培)されていない食料品など一定の条件を満たす」財を関税対象から除外したことになるが、9月に既にその方針が示されており、約2か月を過ぎてようやく実施されたこととなる。

当時の報道では、こうした農産物以外の財についても免税の余地があり、関係者のコメントとして、「一部の金属、航空機部品、特許料のない医薬品などが免税対象となる可能性」が触れられている。今回の件から、今後関税の修正があるとすれば、米国内で価格変動が激しく、消費者の日常生活に強い影響をおよぼす物品の優先順位が高くなるとみられる。ただし、製造業の強化が重点政策として変わらないことから、米国での生産が困難で、加工度や付加価値の低い財が、引き続きその対象となりそうだ。関税を引き上げて半年が過ぎ、社会が得られる恩恵よりも、選挙での敗北や支持率低下を受けて、政権が負担する政治的コストのほうが高いとの判断になったのだろう。

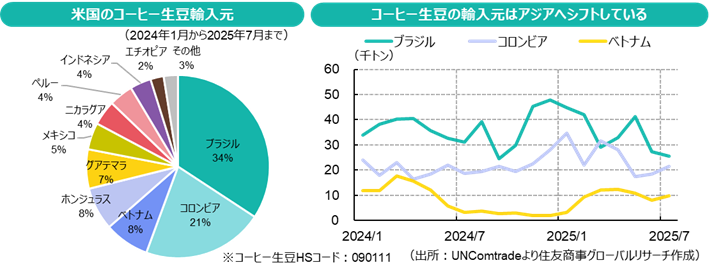

対象物品のうち、コーヒー、紅茶、熱帯果物・果汁、ココア、スパイス、バナナまでは米国は産地として適していないため、ほぼ全量が輸入されており、今後も変わることはないだろう。そのため関税を引き上げたところで国内生産への影響はない。むしろ、コスト上昇は消費者に直接対応するサービス業にその負担が寄っていくことになる。例えば、コーヒーチェーン大手のスターバックスは9月に約900名に及ぶ非店舗部門のスタッフを解雇し、北米市場での店舗展開を見直す方針を明らかにした。高付加価値サービスを提供していることもあって、コーヒー豆の価格上昇がこうした取り組みに直接影響したとは考えにくいことではあるが、こうした事業環境の変化が企業行動の変化を促すきっかけとなった可能性はあるだろう。

他方でオレンジ、トマト、牛肉などの一部は米国内で生産されているが、供給能力は十分ではない。そのため輸入が国内価格の安定に貢献してきた。オレンジはブラジル、トマトはメキシコからの輸入比率がそれぞれ高く、外交上の対立が続いているが消費者の便益が優先された格好となった。

トマトに関しては、1996年11月から続いてきた米メキシコ・トマト暫定協定が更新されてきたが、米国は今年4月にこの協定から撤退し、7月に失効した。この協定の特徴は数量調整でも関税でもなく、出荷時点での価格と品質の調整に重点が置かれていたとされる。低コストでの大量供給が可能なメキシコが、合意の上とはなるが、米国市場向けに販売最低価格の下限を設定したのが特徴的な協定でもあった。これによりフロリダ州を中心とするトマト生産者の利益を守られることにはなった。しかし、生鮮トマトだけではなく、トマトソースなどの加工品への影響が表れはじめたことで、不満の声が高まったようだ。

消費者物価のウェイトを確認しておくとコーヒーは0.153%、生鮮トマトにいたっては0.089%にすぎない。どの角度から見ても影響は小さいはずだし、自動車燃料の3.03%が上下に振れた際に受ける影響の大きさとは比較にならないことより、ガソリン価格の動向に政府が配慮してきたのは当然だ。実際に、トランプ政権からの発信を確認しても、エネルギー価格の安定を目指している内容は少なくない。日常的に消費する財の価格の値上がりのほうがエネルギーや自動車のような耐久消費財の価格上昇よりも消費者の不満につながりやすいというのは重要な学びにもなった。そして、不満の解消に向けて政権がアクションを起こしたということは、2026年秋の中間選挙の戦いが本格的に始まったとの認識でよいだろう。

では、政権や消費者の期待通りに価格低下に向かうかというと、必ずしもそんな簡単な話でもないようだ。コーヒーで言えば、欧州の森林破壊指令(EUDR)によって森林破壊や劣化に関わる商品の欧州での流通が規制されており、その規制対象物品にコーヒーが含まれていることが、取引所の認証在庫の大幅減少を招き、コーヒー価格の高止まりの最大の原因と考えられている。この規制では大手・中堅企業には2025年の年末から、小規模事業者には2026年6月末までに「どの農園で生産されたか」、「人権や環境が守られているか」といったサプライチェーン上のトレーサビリティの確保が求められている。その規制準備のために在庫が減少していると指摘されている。他には、ブラジルでの霜害など悪天候による収穫量の減少や品質低下、米国とコロンビアの対立やエチオピアでの社会混乱など産地の不安定な状況もあげられている。関税以外の供給側の問題が価格を押し上げているなら、生産量と在庫量が安定するまでの間は高値が続くことになる。同じし好品で言えば、ココアやオレンジジュースは供給量(生産量)が安定するまで価格は高止まりしたが、その後の急落は高値を嫌ったことで生じた需要シフトやその弱体化が背景にある。コーヒーも今シーズンは既に若干の供給過剰に転じたと見込まれており、関税だけではなく、海上・陸上の輸送を含めた流通の状況、消費者の意向を反映した需給バランスが価格のトレンドと水準を決めていくことになるだろう。

以上

記事のご利用について:当記事は、住友商事グローバルリサーチ株式会社(以下、「当社」)が信頼できると判断した情報に基づいて作成しており、作成にあたっては細心の注意を払っておりますが、当社及び住友商事グループは、その情報の正確性、完全性、信頼性、安全性等において、いかなる保証もいたしません。当記事は、情報提供を目的として作成されたものであり、投資その他何らかの行動を勧誘するものではありません。また、当記事は筆者の見解に基づき作成されたものであり、当社及び住友商事グループの統一された見解ではありません。当記事の全部または一部を著作権法で認められる範囲を超えて無断で利用することはご遠慮ください。なお、当社は、予告なしに当記事の変更・削除等を行うことがあります。当サイト内の記事のご利用についての詳細は「サイトのご利用について」をご確認ください。

レポート・コラム

レポート・コラム

SCGRランキング

SCGRランキング

- 2026年2月9日(月)

『時事通信』に、当社シニアアナリスト 鈴木 直美のコメントが掲載されました。 - 2026年2月7日(土)

『日本経済新聞』に、当社チーフエコノミスト 本間 隆行のコメントが掲載されました。 - 2026年1月31日(土)

『日本経済新聞』に、当社チーフエコノミスト 本間 隆行のコメントが掲載されました。 - 2026年1月21日(水)

『日経ヴェリタス』に、当社シニアアナリスト 鈴木 直美が寄稿しました。 - 2026年1月15日(木)

『朝日新聞デジタル』に、米州住友商事会社ワシントン事務所調査部長 渡辺 亮司のインタビュー記事が掲載されました。