2019年10月1日

コモディティ・レポート

レポート・コラム

レポート・コラム

SCGRランキング

SCGRランキング

- 2026年2月20日(金)

『時事通信』に、当社チーフエコノミスト 本間 隆行のコメントが掲載されました。 - 2026年2月9日(月)

『時事通信』に、当社シニアアナリスト 鈴木 直美のコメントが掲載されました。 - 2026年2月7日(土)

『日本経済新聞』に、当社チーフエコノミスト 本間 隆行のコメントが掲載されました。 - 2026年1月31日(土)

『日本経済新聞』に、当社チーフエコノミスト 本間 隆行のコメントが掲載されました。 - 2026年1月21日(水)

『日経ヴェリタス』に、当社シニアアナリスト 鈴木 直美が寄稿しました。

国際商品市況は不穏な均衡を保っている。米中通商協議をめぐる進捗に一喜一憂したり、サウジアラビアの石油施設に対する無人機攻撃で世界の原油生産の5%相当が停止したとの報道に対して原油価格が「過去最大の上昇率」を記録したり、という場面はあっても、結局一過性の値動きに留まり、相場全体が新たな方向性を見いだすには至っていない。2019年は既に...

国際商品市況は不穏な均衡を保っている。米中通商協議をめぐる進捗に一喜一憂したり、サウジアラビアの石油施設に対する無人機攻撃で世界の原油生産の5%相当が停止したとの報道に対して原油価格が「過去最大の上昇率」を記録したり、という場面はあっても、結局一過性の値動きに留まり、相場全体が新たな方向性を見いだすには至っていない。2019年は既に...  先月に引き続き、金融市場では2018年後半の下落の揺り戻しが継続。株式市場では2018年10月の高値からの下落分の8割値を回復。商品市場においてはGSCIベースではまだ半値戻しだが、米ドルが再び強くなってきていることを考慮すると、見た目以上の回復と捉えることができる。

先月に引き続き、金融市場では2018年後半の下落の揺り戻しが継続。株式市場では2018年10月の高値からの下落分の8割値を回復。商品市場においてはGSCIベースではまだ半値戻しだが、米ドルが再び強くなってきていることを考慮すると、見た目以上の回復と捉えることができる。  2018年を迎えた頃、マーケットでは「ゴルディロックス」という言葉が飛び交っていた。2017年に世界同時経済成長を達成、2017年12月末の米国税制改革がさらに追い風になるとの期待から、株式・商品市場は軒並み上昇。「Dr. Copper」の異名を取る銅は2017年末にCME先物市場で16連騰を記録していた。だが、世界株式市場のドル建...

2018年を迎えた頃、マーケットでは「ゴルディロックス」という言葉が飛び交っていた。2017年に世界同時経済成長を達成、2017年12月末の米国税制改革がさらに追い風になるとの期待から、株式・商品市場は軒並み上昇。「Dr. Copper」の異名を取る銅は2017年末にCME先物市場で16連騰を記録していた。だが、世界株式市場のドル建...  10月は、2018年2月のVIXショック後から続いていた米国株の強気相場が終焉し、先進国・新興国ともに大きく株が売り込まれるとともに、リスクオフが意識される月となった。米国経済は引き続き堅調な一方で、サウジアラビアの著名ジャーナリスト殺害におけるサウジ政府関与疑惑や、イタリアの債務問題、米中貿易摩擦継続、対イラン制裁再開、Brexi...

10月は、2018年2月のVIXショック後から続いていた米国株の強気相場が終焉し、先進国・新興国ともに大きく株が売り込まれるとともに、リスクオフが意識される月となった。米国経済は引き続き堅調な一方で、サウジアラビアの著名ジャーナリスト殺害におけるサウジ政府関与疑惑や、イタリアの債務問題、米中貿易摩擦継続、対イラン制裁再開、Brexi...  9月は米国経済が引き続き堅調な一方、これまで資金が流出していた新興国市場への資金流入がみられるなど、これまでの流れの逆流がみられた。米国は金利正常化プロセスを順調に進め、利上げを実施するとともに、株式市場も高値を更新するなど堅調さを維持。これまで株も債券も為替も弱さが目立っていた新興国は総じて買われ、上海総合指数やトルコリラ、ブラジ...

9月は米国経済が引き続き堅調な一方、これまで資金が流出していた新興国市場への資金流入がみられるなど、これまでの流れの逆流がみられた。米国は金利正常化プロセスを順調に進め、利上げを実施するとともに、株式市場も高値を更新するなど堅調さを維持。これまで株も債券も為替も弱さが目立っていた新興国は総じて買われ、上海総合指数やトルコリラ、ブラジ...  6月、7月の商品市場は、全面的な資金流出により大きく値を下げていたが、8月に入ると再び個々のファンダメンタルズに基づく動きに回帰。但し、エネルギーを除いては、ファンドポジションがショートに傾く他、ETFからの資金流出も観測され、軟調な地合いが継続している。米中貿易摩擦については、交渉再開も大きな進展がみられず、相場全体を重くする要因...

6月、7月の商品市場は、全面的な資金流出により大きく値を下げていたが、8月に入ると再び個々のファンダメンタルズに基づく動きに回帰。但し、エネルギーを除いては、ファンドポジションがショートに傾く他、ETFからの資金流出も観測され、軟調な地合いが継続している。米中貿易摩擦については、交渉再開も大きな進展がみられず、相場全体を重くする要因...  6月に入ると米国の通商政策への懸念があらゆる商品に影を落とし始めた。対中国においては、一旦は交渉により追加関税は阻止できるとの楽観論が強まっていたものの、トランプ大統領が強硬な姿勢を崩さずに貿易戦争が現実味を強めると、農産物や産業金属など直接的に影響のある商品を中心に下げ足を早め、多くの商品が売られる展開となった。米国では引き続き堅...

6月に入ると米国の通商政策への懸念があらゆる商品に影を落とし始めた。対中国においては、一旦は交渉により追加関税は阻止できるとの楽観論が強まっていたものの、トランプ大統領が強硬な姿勢を崩さずに貿易戦争が現実味を強めると、農産物や産業金属など直接的に影響のある商品を中心に下げ足を早め、多くの商品が売られる展開となった。米国では引き続き堅...  5月は米国の金利上昇と下落、ドル高と新興国通貨・ユーロ安となる中、米国のイラン核合意破棄や、米中貿易摩擦の動向、北朝鮮問題、イタリア内閣組閣など様々な外部要因の大きな変化があった。しかし、多くの商品はそれらの要因より個別のファンダメンタルズで動いた月といえる。前月対比では高騰したニッケルや、粗糖を除けば大きな変動はないものの、月中で...

5月は米国の金利上昇と下落、ドル高と新興国通貨・ユーロ安となる中、米国のイラン核合意破棄や、米中貿易摩擦の動向、北朝鮮問題、イタリア内閣組閣など様々な外部要因の大きな変化があった。しかし、多くの商品はそれらの要因より個別のファンダメンタルズで動いた月といえる。前月対比では高騰したニッケルや、粗糖を除けば大きな変動はないものの、月中で...  4月の商品市場は、個別のファンダメンタルズそのものよりも、その背景にある地政学が意識されたといってもいいのではないか。地政学と言っても、その多くは米国、(もっと言えば)トランプ大統領の発言に左右される形で、米中貿易戦争、対ロシア追加制裁、イランの核合意破棄の可能性、OPECへの発言、対北朝鮮政策、TPP復帰示唆などが話題となった。特...

4月の商品市場は、個別のファンダメンタルズそのものよりも、その背景にある地政学が意識されたといってもいいのではないか。地政学と言っても、その多くは米国、(もっと言えば)トランプ大統領の発言に左右される形で、米中貿易戦争、対ロシア追加制裁、イランの核合意破棄の可能性、OPECへの発言、対北朝鮮政策、TPP復帰示唆などが話題となった。特...  3月はVIXショック後の相場。引き続き米国経済指標は堅調で、FOMCでは予定通り1.75%へ利上げ、年内利上げ回数も4回となる可能性を織り込みつつある。インフレ、金利上昇加速懸念は株式や商品相場を重くする要因ではあるものの、市場はトランプ大統領が仕掛ける保護主義政策の行方に注目。過剰流動性と、低ボラティリティによる過剰なリスクはもは...

3月はVIXショック後の相場。引き続き米国経済指標は堅調で、FOMCでは予定通り1.75%へ利上げ、年内利上げ回数も4回となる可能性を織り込みつつある。インフレ、金利上昇加速懸念は株式や商品相場を重くする要因ではあるものの、市場はトランプ大統領が仕掛ける保護主義政策の行方に注目。過剰流動性と、低ボラティリティによる過剰なリスクはもは...  2月は、適温相場を支えてきた低金利・低ボラティリティの前提が揺らぎつつあることを痛感する月となった。株式市場は、米国のインフレ・金利上昇加速懸念やVIXショックなどで世界同時株安が発生するなど乱高下。商品市場でも、適温相場が演出したリスクオンムードを追い風に流入していた足の速い資金が流出、株価と連動した不安定な値動きとなった。原油や...

2月は、適温相場を支えてきた低金利・低ボラティリティの前提が揺らぎつつあることを痛感する月となった。株式市場は、米国のインフレ・金利上昇加速懸念やVIXショックなどで世界同時株安が発生するなど乱高下。商品市場でも、適温相場が演出したリスクオンムードを追い風に流入していた足の速い資金が流出、株価と連動した不安定な値動きとなった。原油や...  2018年1月の商品市況は世界好況による需要拡大期待、ドル安、インフレ加速観測等を追い風に上昇。バリュエーションが割高になった株式や債券などからファンダメンタルズが良好なエネルギー・金属関連商品への資金循環もあったとみられ、ブレント原油70ドル、銅7,000ドル、金1,300ドルなど次々と節目の水準を突破。Bloomberg商品指数...

2018年1月の商品市況は世界好況による需要拡大期待、ドル安、インフレ加速観測等を追い風に上昇。バリュエーションが割高になった株式や債券などからファンダメンタルズが良好なエネルギー・金属関連商品への資金循環もあったとみられ、ブレント原油70ドル、銅7,000ドル、金1,300ドルなど次々と節目の水準を突破。Bloomberg商品指数...  10月の金融市場は、世界的な経済の好調さが鮮明になるなか、日米欧の金融政策の変化が緩やかで過剰流動市場が続くとの期待も重なり、楽観的なムードに支配された。IMFは世界経済成長率見通しを2017年、2018年ともに0.1ポイントずつ上方修正、2017年は7年ぶりにG20全ての国・地域でプラス成長が見込まれる。企業業績も好調ななか、資金...

10月の金融市場は、世界的な経済の好調さが鮮明になるなか、日米欧の金融政策の変化が緩やかで過剰流動市場が続くとの期待も重なり、楽観的なムードに支配された。IMFは世界経済成長率見通しを2017年、2018年ともに0.1ポイントずつ上方修正、2017年は7年ぶりにG20全ての国・地域でプラス成長が見込まれる。企業業績も好調ななか、資金...  9月初旬の米国レイバーデイ休場が明けると、秋の相場が本格化する。今秋の金融市場は「ドル相場や金利の反発」を印象付ける出足となった。2017年は8月末から米国を直撃した2つの大型ハリケーンが大混乱をもたらす中で「秋」を迎えたが、激甚災害を受けて早々にまとめ上げられたハリケーン被害救済法案には12月15日までの債務上限引き上げと政府運営...

9月初旬の米国レイバーデイ休場が明けると、秋の相場が本格化する。今秋の金融市場は「ドル相場や金利の反発」を印象付ける出足となった。2017年は8月末から米国を直撃した2つの大型ハリケーンが大混乱をもたらす中で「秋」を迎えたが、激甚災害を受けて早々にまとめ上げられたハリケーン被害救済法案には12月15日までの債務上限引き上げと政府運営...  2017年は「夏枯れ」という言葉が似つかわしくない夏だった。北朝鮮の核開発問題を巡り、8月初旬にトランプ米大統領が「世界が見たことも無いような怒りと炎に直面」すると牽制、これに北朝鮮がグアム攻撃の可能性を示唆して応戦するなど情勢は緊迫化。BRICsサミット初日の水爆実験で中国すらも挑発し、地政学的リスクは一段と高まっている。トランプ...

2017年は「夏枯れ」という言葉が似つかわしくない夏だった。北朝鮮の核開発問題を巡り、8月初旬にトランプ米大統領が「世界が見たことも無いような怒りと炎に直面」すると牽制、これに北朝鮮がグアム攻撃の可能性を示唆して応戦するなど情勢は緊迫化。BRICsサミット初日の水爆実験で中国すらも挑発し、地政学的リスクは一段と高まっている。トランプ...  2017年上期の国際商品市況は、OPECの減産期待とトランプ政権に対する政策期待から年初こそ活気があったが、その後は徐々に期待が剥落し低調な推移となった。特に原油は、OPECが減産を順守しても需給改善のペースが緩慢なことに市場が痺れを切らし、ブレント原油価格は年初比16%安に沈んだ。金は地政学的・政治リスクが買い材料視される場面はあ...

2017年上期の国際商品市況は、OPECの減産期待とトランプ政権に対する政策期待から年初こそ活気があったが、その後は徐々に期待が剥落し低調な推移となった。特に原油は、OPECが減産を順守しても需給改善のペースが緩慢なことに市場が痺れを切らし、ブレント原油価格は年初比16%安に沈んだ。金は地政学的・政治リスクが買い材料視される場面はあ...  5月も商品相場は上値の重い推移が続いた。フランス大統領選で中道系マクロン氏が当選した安堵感によるユーロ買い・ドル売りに加え、「ロシアゲート」を巡るトランプ米大統領への信認低下がドル売りを加速させ、5月末のドル指数は96と2016年11月の米大統領選前の水準まで下落した。ただ、ドル安も商品市場の支援材料とならず、ガソリン・アルミなど一...

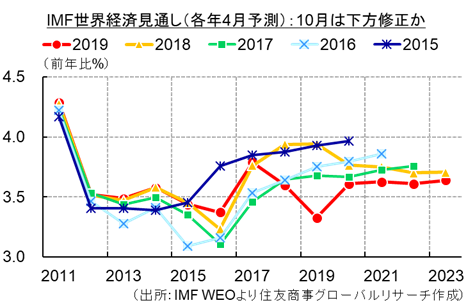

5月も商品相場は上値の重い推移が続いた。フランス大統領選で中道系マクロン氏が当選した安堵感によるユーロ買い・ドル売りに加え、「ロシアゲート」を巡るトランプ米大統領への信認低下がドル売りを加速させ、5月末のドル指数は96と2016年11月の米大統領選前の水準まで下落した。ただ、ドル安も商品市場の支援材料とならず、ガソリン・アルミなど一...  4月は、地政学的リスクの高まりをうけ、金・原油が月前半に上昇した以外は殆どの商品が前月末比マイナス圏に沈んだ。また金、原油にしても、大台の水準には一歩及ばず、月後半には値を崩している点では冴えない展開が続いている。世界経済の回復基調は、IMFが4月の世界経済見通しで2017年の成長率を3.5%に引き上げたことでも確認できるが、米国経...

4月は、地政学的リスクの高まりをうけ、金・原油が月前半に上昇した以外は殆どの商品が前月末比マイナス圏に沈んだ。また金、原油にしても、大台の水準には一歩及ばず、月後半には値を崩している点では冴えない展開が続いている。世界経済の回復基調は、IMFが4月の世界経済見通しで2017年の成長率を3.5%に引き上げたことでも確認できるが、米国経...  3月の商品市場は総じて冴えない値動きとなった。中国全人代、オランダ総選挙、FOMC、英国のEU離脱通告などイベントは多かったが、相場に方向性を提供するものとはならず、個別需給に専ら左右された。下げ幅が大きかったのがエネルギーと農産品で、原油・大豆・トウモロコシなどいずれも年初来安値を記録した。原油・農産品ともに在庫が潤沢にも関わらず...

3月の商品市場は総じて冴えない値動きとなった。中国全人代、オランダ総選挙、FOMC、英国のEU離脱通告などイベントは多かったが、相場に方向性を提供するものとはならず、個別需給に専ら左右された。下げ幅が大きかったのがエネルギーと農産品で、原油・大豆・トウモロコシなどいずれも年初来安値を記録した。原油・農産品ともに在庫が潤沢にも関わらず...